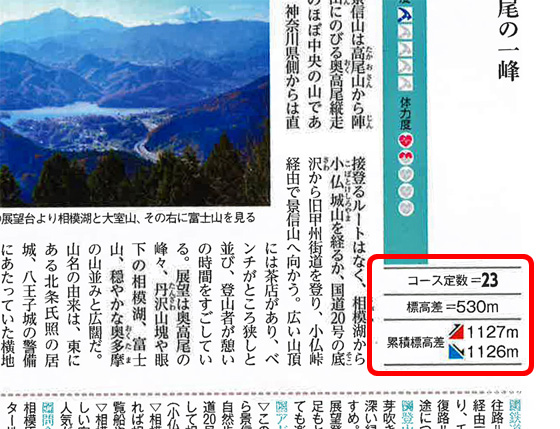

「歩行時間」「総距離」「累積標高差」から算出される指標『コース定数』で、登山コースの体力的難度を把握しよう

「憧れのあのコースを歩いてみたいけど、どれくらいキツイだろう」。そんな登山者の悩みを解消してくれる「体力的難度」の新たな指標「コース定数」。難しそうに感じるかもしれないが、仕組みがわかればとってもカンタン。今回は「コース定数」についてわかりやすく紹介しよう。

文=伊藤洋平(山と溪谷編集部)、イラスト=芦野公平

「コース定数」は全国同一基準でコースの体力度を示す数値!

登山計画を立てる際、ガイドブックを利用する人は多いだろう。でも、ガイドブックに記載されているコースの難易度がわかりづらいと感じたり、実際に山行を終えて「思っていたより厳しかった(あるいはカンタンだった)」という感想を抱いたりしたことはないだろうか。多くの場合、ガイドブックには以下のような表記で難易度が示されている。

技術度★★★☆☆

体力度★★★★☆

「技術度」とは、そのコースで求められる登山技術を示し、ガレ場やザレ、ヤセ尾根の通過など、歩行技術が求められる危険箇所が多いほど、★の数が多くなる。

一方、「体力度」は、体力面でのキツさを示していて、急傾斜の登りが長時間続いたり、アップダウンが多かったり、歩行距離が長かったりするほど★の数が多くなる。

この星の数については、明確なガイドラインがあるわけではなく、ガイドブックの著者による「主観」で判断される場合が多い。そのため、必要な歩行技術によって難易度を判断できる「技術度」に比べて、「体力度」は特にその傾向が顕著で、同じ★の数でも書籍や著者によって難しさにバラつきが出てしまうことがある。

こういった難易度のバラつきを抑えるために、導入された指標が「コース定数」だ。

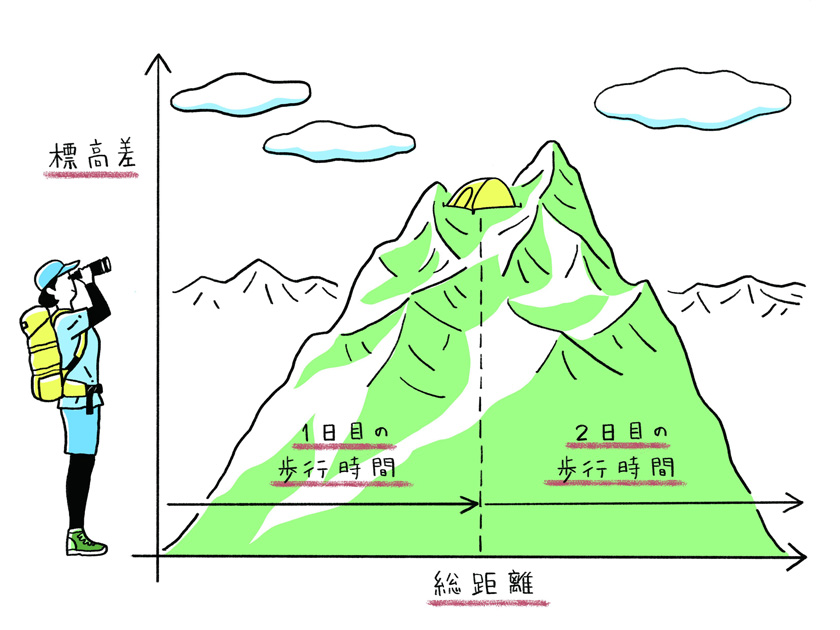

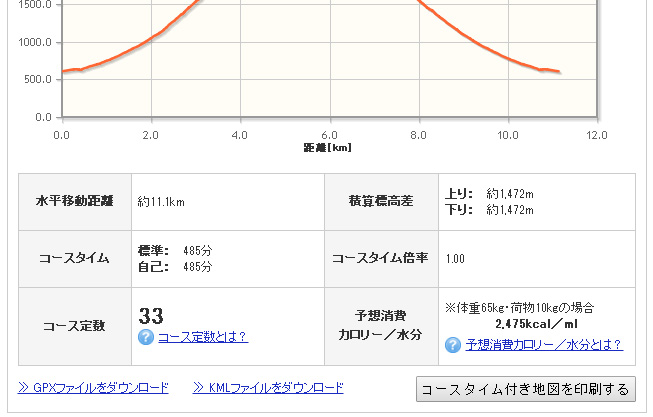

「コース定数」とは、「歩行時間(参考コースタイム)」「総距離」「累積標高差」の3つの要素から算出され、1~100前後の数値でコースの体力的難度を示す。参考コースタイムだけでなく、総距離や累積標高差を組み合わせることで、従来よりも体力的なキツさを客観的に示すことができる。なお、「コース定数」は鹿屋体育大学・山本正嘉教授によって定義づけられたものだ。

コース定数の計算公式は、下記のとおりとなっている。

1.8×行動時間(h)+0.3×歩行距離(km)+10.0×登りの累積標高差+0.6×下りの標高差(km)=コース定数

計算式は難しくはないが、見てのとおり自分で計算するのは、少し、いや、かなりめんどうだ。そこで、山と溪谷オンライン内の「登山地図&計画マネージャ・ヤマタイム」を使っての登山計画を行なえば、コース定数は自動で算出できるようになった。

ヤマタイム内に掲載されている標準コースタイムに合わせて、コース定数は自動的に算出されるようになっている。

また、過去に自分が歩いたことのあるコースの数値がわかれば、その経験をもとに、いま計画しているコースの体力的難度を把握しやすい。つまり、自分の登山経験を数値化でき、自分に合った計画を立てやすくなるのだ。

とはいえ、この数値から難易度をどう判断すればいいのか、わからない人も多いだろう。1日あたりのコース定数の目安は下記のようになっている。

10前後 体力的にやさしく初心者向き

(例:北八ヶ岳ロープウェイ山頂駅~北横岳往復)

20前後 一般的な登山者向き

(例:駒ヶ岳ロープウェイ千畳敷駅~木曽駒ヶ岳往復)

30前後 日帰り登山の場合、健脚者向き

(例:八方アルペンライン八方池山荘駅~唐松岳往復)

40以上 日帰りでは困難。1泊以上の計画が必要

(例:南八ヶ岳・美濃戸~赤岳往復)

上記には具体例も示したが、過去に自分が歩いたことのあるコースの数値がわかれば、その経験をもとに、いま計画しているコースの体力的難度を把握しやすい。つまり、自分の登山経験を数値化でき、自分に合った計画を立てやすくなるというものだ。

ちなみに、コース定数からは、登山に必要なエネルギー量や水分補給を算出する目安を求めることもできる。

疲労の防止や熱中症予防に役立てたり、予想消費カロリー/水分の目安を算出できるのも特徴だ。ちなみに、その計算式は以下のとおり。

行動中のエネルギー消費量(kcal)=コース定数×(体重+ザックの重量)

こちらも、ヤマケイオンライン内の「登山地図&計画マネージャ・ヤマタイム」を使っての登山計画を行えば算出される。

なお、水分消費量については、エネルギー消費量と同様(単位はミリリットル)で、体力の消耗を防ぐためには、算出したエネルギー消費量(脱水量)の7~8割を目安に補給するといいとされている(夏季の場合は、補給水分は多めに設定することをオススメする、としている)。

登山計画を立てる際に、「コース定数」をぜひ参考にしてもらいたい。

プロフィール

山と溪谷編集部

『山と溪谷』2024年5月号の特集は「上高地」。多くの人々を迎える上高地は、登山者にとっては入下山の通り道。知っているようで知らない上高地を、「泊まる・食べる」「自然を知る・歩く」「歴史・文化を知る」3つのテーマから深掘りします。綴じ込み付録は「上高地散策マップ」。

From 山と溪谷編集部

発刊から約90年、1000号を超える月刊誌『山と溪谷』。編集部から、月刊山と溪谷の紹介をはじめ、様々な情報を読者の皆さんにお送りいたします。