主要山域

中央アルプス

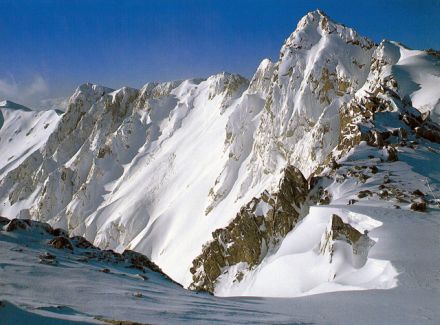

写真:中西俊明 南アルプス・北岳からの中央アルプス。左から仙涯嶺、南駒ヶ岳、空木岳、桧尾岳、三ノ沢岳、宝剣岳、木曽駒

東に天竜川の流れる伊那谷、西に木曽川が貫流する木曽谷に挟まれて、約100kmの長さで南北に走る山並みが木曽山脈、すなわち中央アルプスである。

最高峰は3000mにわずかに足りない木曽駒ヶ岳(2956m)で、この山を中心に2700~2800mの山々が肩を並べている。登山対象となる山は北端の経ヶ岳に始まり、将棊頭山、木曽駒ヶ岳、宝剣岳、桧尾岳、熊沢岳、空木岳、南駒ヶ岳、越百山までを北部の山々と呼んでいる。

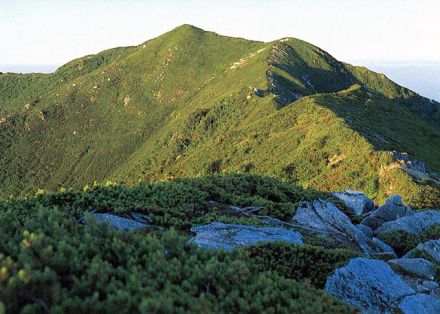

山並みはさらに続き、奥念丈岳、安平路山、摺古木(すりこぎ)山などの山々を起伏させながら大平峠、さらに南沢山、富士見台、そして恵那山で南部の山々が終わる。アルペン的な北部の山々に比べてこれらの山々は樹林が多く、登山者もぐっと少なくなるので、静かな山歩きを楽しむことができる。

地質は二畳紀の古生層花崗岩からなっているが、風化が激しいため白砂を敷きつめたように見える。また氷河作用によってできたカール地形も多く見られ、濃ガ池、三ノ沢、千畳敷、摺鉢窪(すりばちくぼ)など、それら氷河の遺跡はすべて山の東面に位置している。もちろんこれらのカールは、夏になると見事なお花畑となる所である。

主峰、木曽駒ヶ岳は信仰の山として知られ、頂上には天文元年(1532)に祭られたという駒ヶ岳神社が建っている。江戸時代になると白衣の行者たちの登山が盛んになり、不動明王像を宝剣岳に奉安したり、講による登山も行われていたという。

明治に入ると探検や学術研究の対象として登られるようになり、明治24年(1891)英人W・ウエストンは友人ベルチャーとともに木曽の上松(あげまつ)から駒ヶ岳に登り、伊那町(現在の伊那市)に下山している。

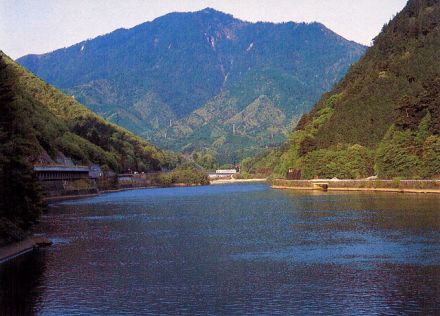

昭和42年(1967)7月、中御所谷のしらび平から標高2600mの千畳敷カールまで、標高差900mを一気に登るロープウェイが架けられ、様相が一変してしまった。山小屋も千畳敷ホテル、宝剣山荘、頂上山荘、天狗荘などが新・改築され、一段と大衆化が進んでいったのである。

昭和30年代には木曽駒ヶ岳から南駒ヶ岳にかけてライチョウも生息していたが、40年代に入るとその姿を見ることができなくなってしまったのは残念である。

登山コースは主稜線を貫く縦走コースと、これに東西から交差する登山道がいくつか数えられるが、ロープウェイで入山し、その後に縦走したり、それぞれのコースに下山する人が多い。

なお、中央アルプスは山麓からの標高差が大きい分、沢も急峻で、太田切川や中田切川などの本流や各支沢は、沢登りの対象として人気を呼んでいる。