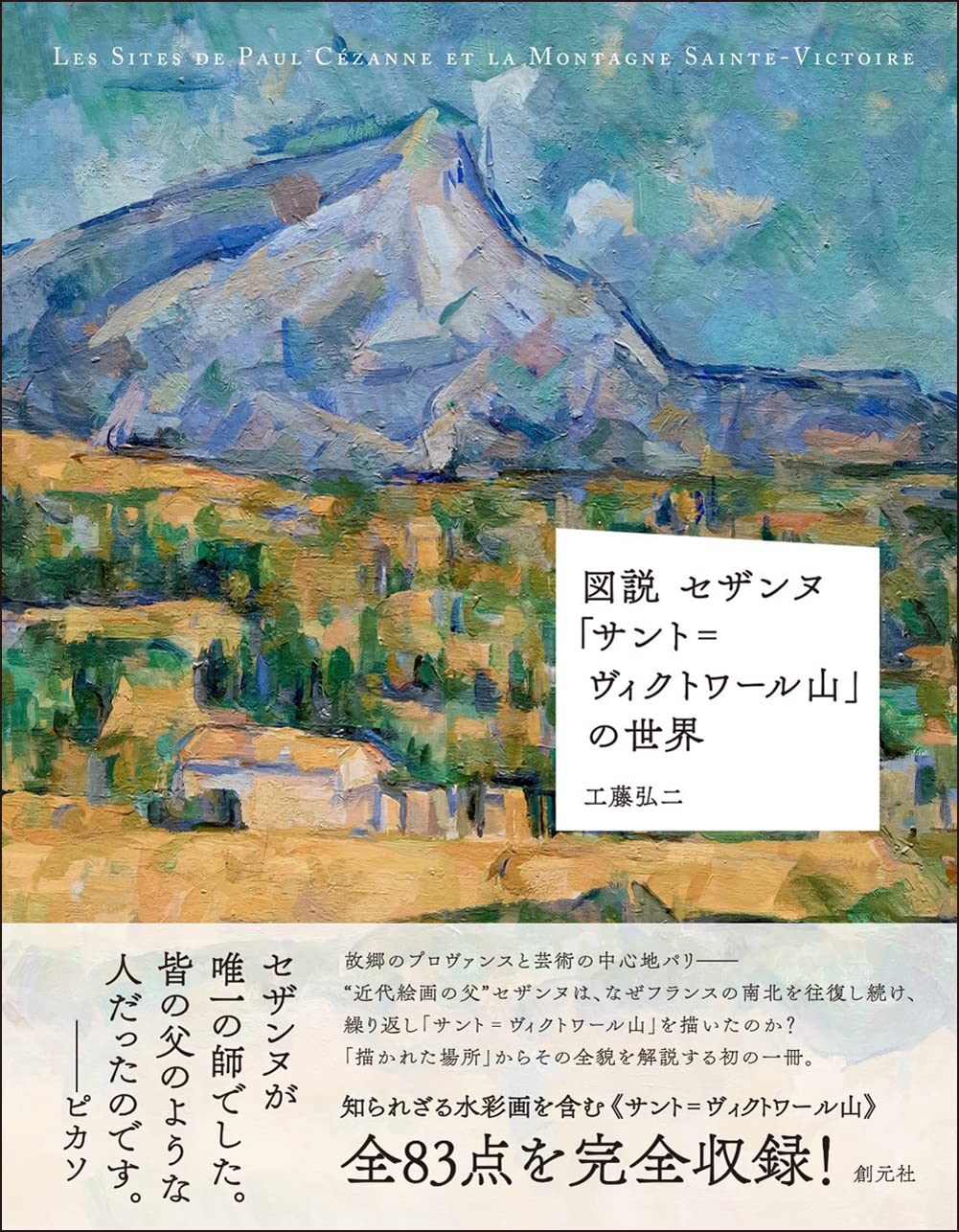

近代絵画の父が描いた故郷の山『図説 セザンヌ「サント=ヴィクトワール山」の世界』【書評】

評者=斎藤郁夫

西洋の近代絵画が大きな転換点を迎えるのは20世紀初頭。絵画の最重要課題が、〝何を描くか〟から〝いかに描くか〟に変わったといわれる。セザンヌが近代絵画の父と評されるのも、その課題の解決に最も大きな影響を与えたからだ。しかし著者は、その影響力の陰に隠れてしまったほうの問題に注目する。すなわち、セザンヌは何を描いたか、著者の言葉で言えば「どのような場所を訪れ、それぞれの環境でいかなるモティーフを発見し(中略)どのように描き出したのであろうか」という問題である。

それゆえ本書で紹介されるのは風景画であり、第1章ではパリを中心とした地域圏(イル=ド=フランス)で、第2章では故郷のプロヴァンスで描かれた風景画が紹介される。そして第3章でサント=ヴィクトワール山をモチーフにした作品が詳しく紹介され、巻末には同山を描いた作品の総目録が写真付きで載せられている。

サント=ヴィクトワール山の絵は、すべて西側から見て描かれていることを初めて知った。私はこの山の姿を三角形のイメージで記憶していたが、描くポイントのわずかな違いで、山の相貌ががらりと変わる。南西方向から眺めると、全く別物の長大な城壁のように見えてしまうのが不思議である。

セザンヌがこの山を最初に油彩画で描いたのは1870年のことだという。それから35年、倦まず弛まず描き続けた。描き方も変化してゆく。最晩年の絵のなかには、抽象絵画の一歩手前まで来ているようなものもある。

水彩画は1880年代以降に集中的に描かれたようだ。制作の現場に立ち会った画家エミール・ベルナールの言葉が引用されている。「影から始めて、そのひとつの色斑からはみ出して第二のものを載せ、第三のものが続き、あらゆる色調が幾重にも連なり、色彩により対象がかたちをなすまで重ねる」。この言葉を読み、淡い色彩が施された水彩画を眺めていて、色が充実すれば形体もくっきりするというセザンヌの絵の秘密が、ほんの少し見えたような気がした。

ところで、セザンヌ没後の1932年に渡仏した田崎廣助は、パリの画壇の様子を「セザンヌ一色」と伝えている。サント=ヴィクトワール山の絵は「世界最高の芸術的な山の絵だという評判」なので、山を見に行くと「ごく平凡なそこらにあるような小高い山で、普通の人が見ればどうってこともない山」(『東洋の心』)だったという。

この標高千メートルほどの山に、セザンヌは一度でも登ったことがあっただろうか。山に登らず描く画家を〝山岳画家〟ならぬ〝山麓画家〟と呼びもするが、その伝で言えば、セザンヌは20世紀最大の山麓画家だな、とこの本を読んで大いに納得した。

評者=斎藤郁夫

さいとう・いくお/山口県立美術館学芸参与。2019年から本誌で「山を描いた画家たち」を連載中。日本各地の山を登り、その足で美術館も訪れるという、夢の遠征計画を策定している。

(山と溪谷2022年12月号より転載)

登る前にも後にも読みたい「山の本」

山に関する新刊の書評を中心に、山好きに聞いたとっておきもご紹介。