行程・コース

行程・コース

天候

曇り時々晴れ

登山口へのアクセス

電車

その他:

往路:武蔵小山→東急目黒線→大岡山→東急大井町線→二子玉川→東急田園都市線→中央林間→小田急江ノ島線→相模大野→小田急小田原線→本厚木

復路:鶴巻温泉→弘法の里湯→無法松(大山ラーメン)→鶴巻温泉→小田急小田原線→登戸→南武線→武蔵小杉→東急目黒線→武蔵小山

この登山記録の行程

本厚木駅6:38→地蔵橋親水公園(恩曽川)6:59→春日神社7:09→ほうさいの丘公園7:18→SELかぶとむしの森7:32→みはらし公園7:40→愛名緑地8:01→高松山146.5m8:22~30→秋葉神社8:39→見はらしの丘(小町緑地)8:42→小町神社18:56→小野神社9:14→岡津古久子安神社9:26→津古久峠9:35→東富岡八幡神社9:53→丸山城址10:07→高部屋神社10:14→太田道灌の墓1(首塚、渋田川沿い)10:21→粟窪神社10:38→市民の森ふじやま公園→咳止め地蔵11:13→太田道灌の墓2(洞昌院)11:34→七人塚(上粕谷神社)11:43→太田神社11:51→三ノ宮比々多神社12:13→箕輪駅跡12:40→神明神社12:41→鶴巻温泉駅12:56

合計6時間18分

高低図

登山記録

登山記録

行動記録・感想・メモ

10月24日(土)は、先週雨でいけなかった本厚木から高松山経由で鶴巻温泉の相模国三ノ宮比々多神社に続く道を歩いて来ました!

ここへ行った理由は、相模国府が海老名から大磯へ移る過程で一時期相模川沿いのこの間行った四之宮前鳥神社周辺に置かれていた可能性があるのではないかという説があるのですが、その一時期置かれていた場所が四之宮周辺ではなく、伊勢原の三之宮比々多神社周辺だったのではないかという別の説もあり、ここまで来たのだからせっかくだから行ってみようと思ったからです。比々多神社の近くには古東海道の箕輪駅の跡とされる場所もあり、役所を置くなら駅の近所という考え方のようです。

で、高松山と比々多神社と箕輪駅を結ぶコースを作ってみたのですが、途中にあの太田道灌が暗殺された場所とか、小野小町の生誕地とか色々な物が出てきて、寄る場所が多くて思ったより大変なことになってしまいました。

スタートは本厚木駅です。丹沢に行く場合はここからバスに乗るのですが、今日は駅から直接西に向かって歩き出します。すると国道246号を渡って少し行ったあたりで街並みが終わり田んぼの向こうに丹沢の山並みと最初にめざす「ほうさいの丘公園」の森が見えてきます。

「ほうさいの丘公園」は丹沢の山が本厚木の低地に落ちる手前の最後の盛り上りの上にあり、山頂直下のヘリポート兼展望台からは大山周辺が良く見えます。

ほうさいの丘公園からは宅地化された丘陵地帯の尾根伝いに高松山の入口を目指します。途中に「みはらし公園」という見晴らしの良い公園があります。

高松山は直接取りついても良いのですが、北側の「愛名緑地」というところからハイキングコースが続いているようなので、そちらから取りつきます。ところが行ってみたら山を削って新しい車道を通す工事が行われていて愛名緑地の入口も通行止になっていて、横の舗装された山道を高松山登山口まで戻ることとなってしまいました。

気を取り直して、高松山の登山口には高松山入口というバス停があり、少し戻ったところに道標もあるので、それにそって住宅地の脇を登っていけば、やがて階段の急な登山道に入り、146.5m標高のわりに登りでのある階段を登りきれば厚木の市街地が一望できる山頂に着きます。順礼峠のハイキングコースからは少し離れ、都心からわざわざ登りにくるような高さもないので誰もいません。高齢者の隠れ家的登山にいい場所かも知れません。

高松山山頂からは、秋葉神社と見晴らしの丘を経由して「小町神社」まで短いながらも完全な登山道のハイキングコースが通じているのでここを進みます。

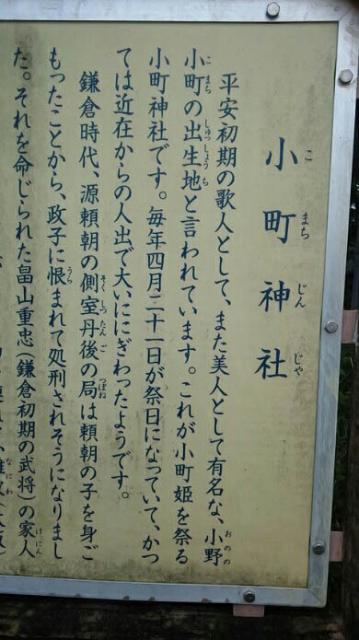

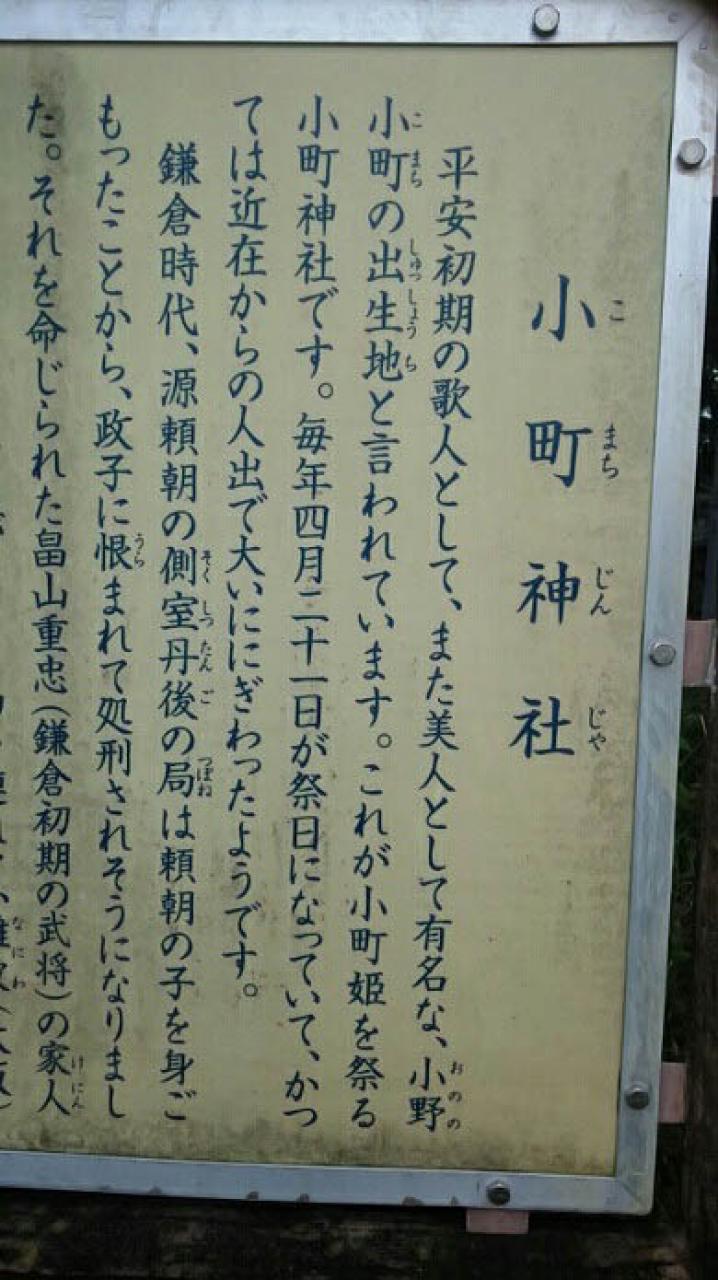

ここには「小町神社」と「小野神社」が2つあってまぎらわしいんだけど、小町神社は見晴らしの丘などと一緒の「小町緑地」の中の小町山山頂にあり、「小野小町生誕の地」とされています。山頂なんで見張らしが良いです。ただ茨城の筑波山麓にも同じような物があった記憶があるんですが…。

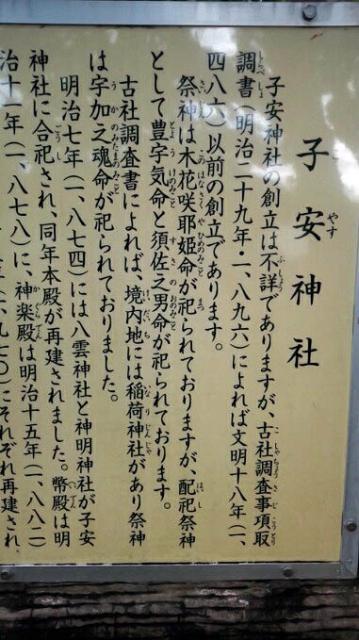

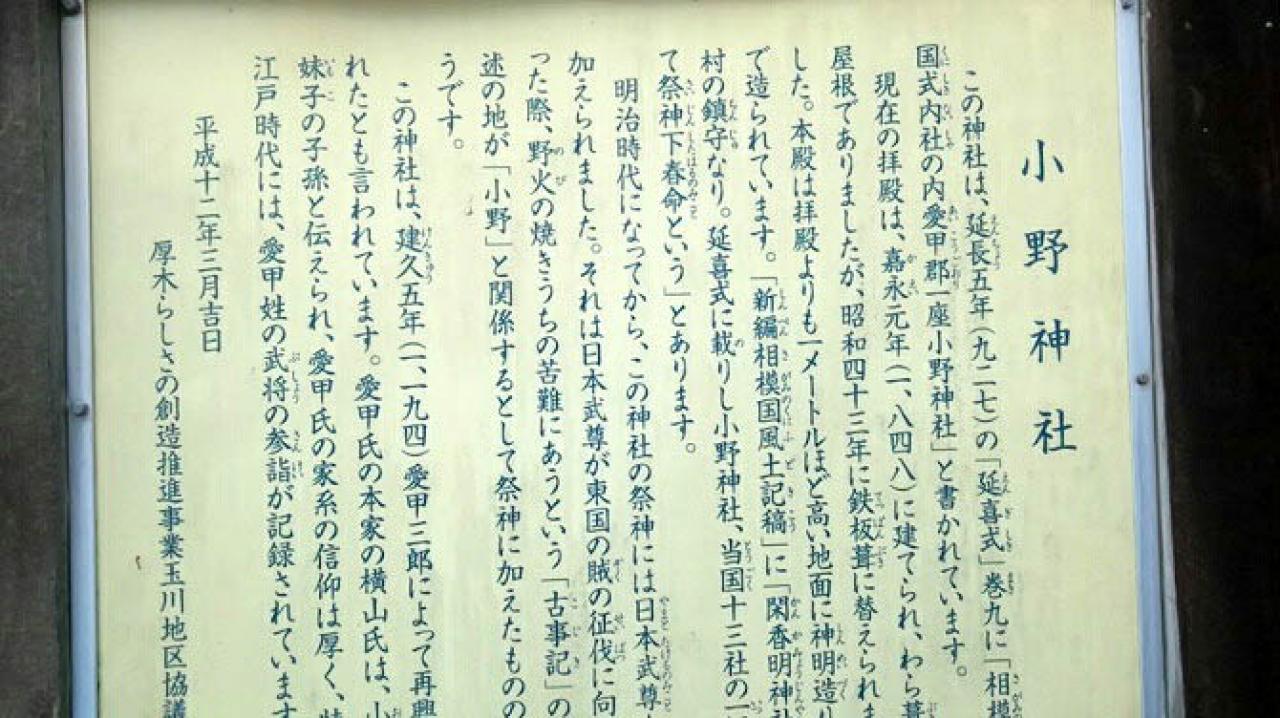

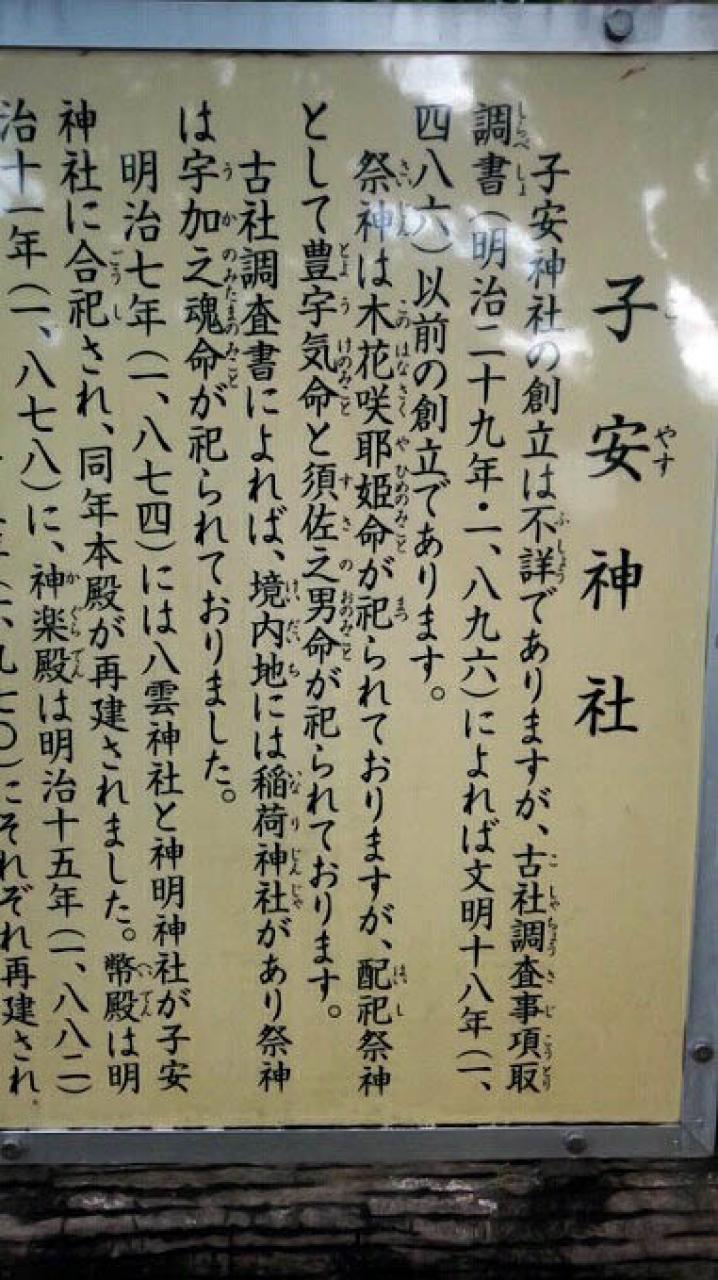

小野神社の方は小町緑地から出て玉川という東京近辺にもありそうな名前の川を渡ったところにあり、こちらは相模国に13ある式内社の1つで小野妹子の子孫が創始した神社とのこと。鎌倉時代、源頼朝以来三代に渡り御家人として将軍に仕え弓の名手として名高い愛甲三郎季隆も篤く信仰していたそうです。ちなみに江戸時代は「閑香大明神」と呼ばれていたとのこと。

小町と妹子が両方出てくるところが非常に胡散臭い気もするのですが、小野の里はとても雰囲気の良い山里なので、無用なツッコミはせずに先に進みます。

小野の里から先は登山道のハイキングコースは無いのですが、津古久峠を越えて丸山城址までひなびた集落をつなぐ交通量の少ない山道が続いています。最後の方に「(東)富岡八幡神社」という普通の八幡神社があります。

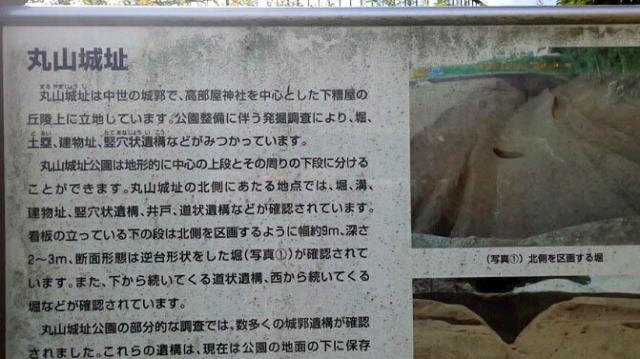

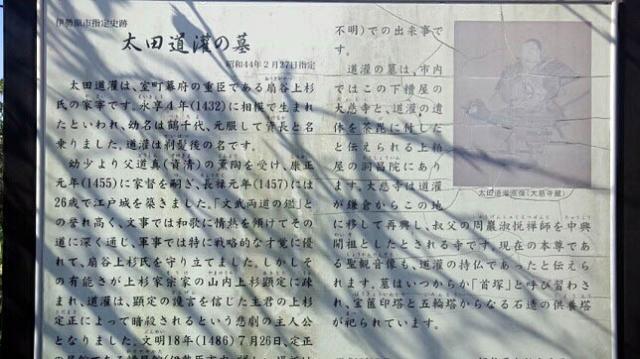

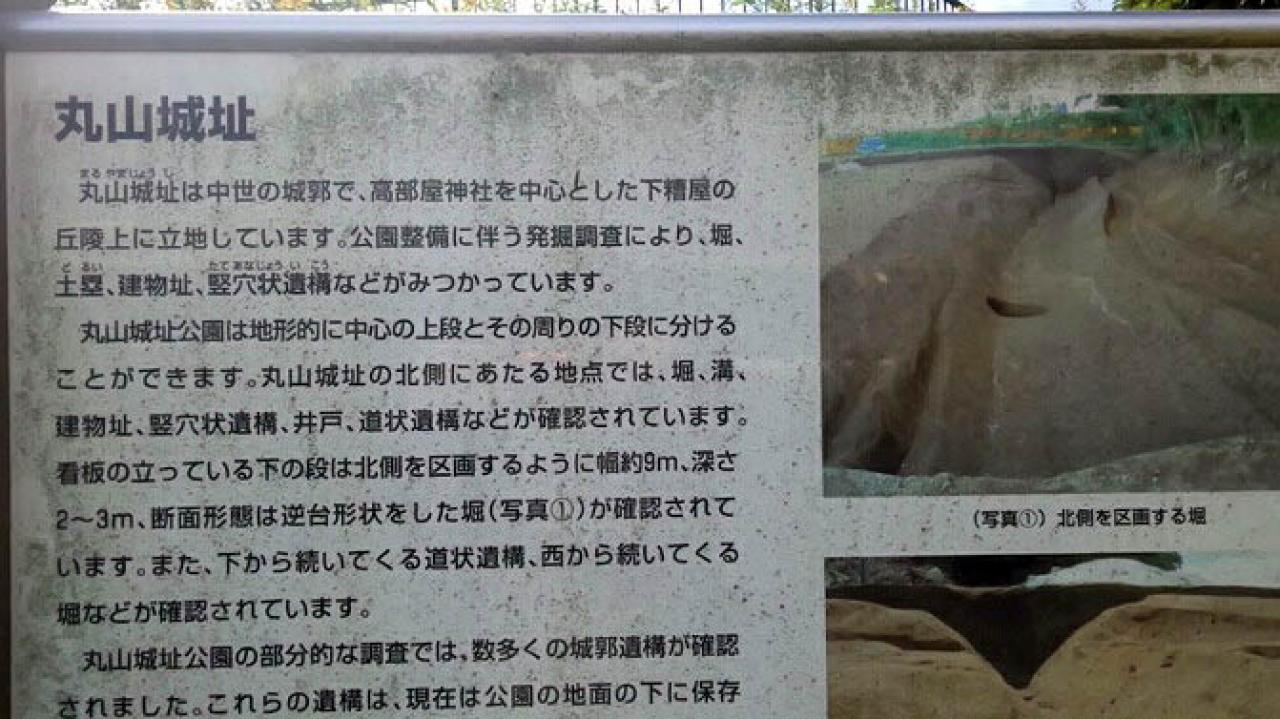

「丸山城址」は縄文時代からのいくつもの遺跡が重なり、誰の城かハッキリしない城址なのですが、すぐ南に伊勢原に2つある「太田道灌の墓」の1つがあるので、道灌が殺された糟屋館は実はここだったのではないかという説のある城址です。今は広くて平らな公園になっており、土塁が2つ残されているだけです。

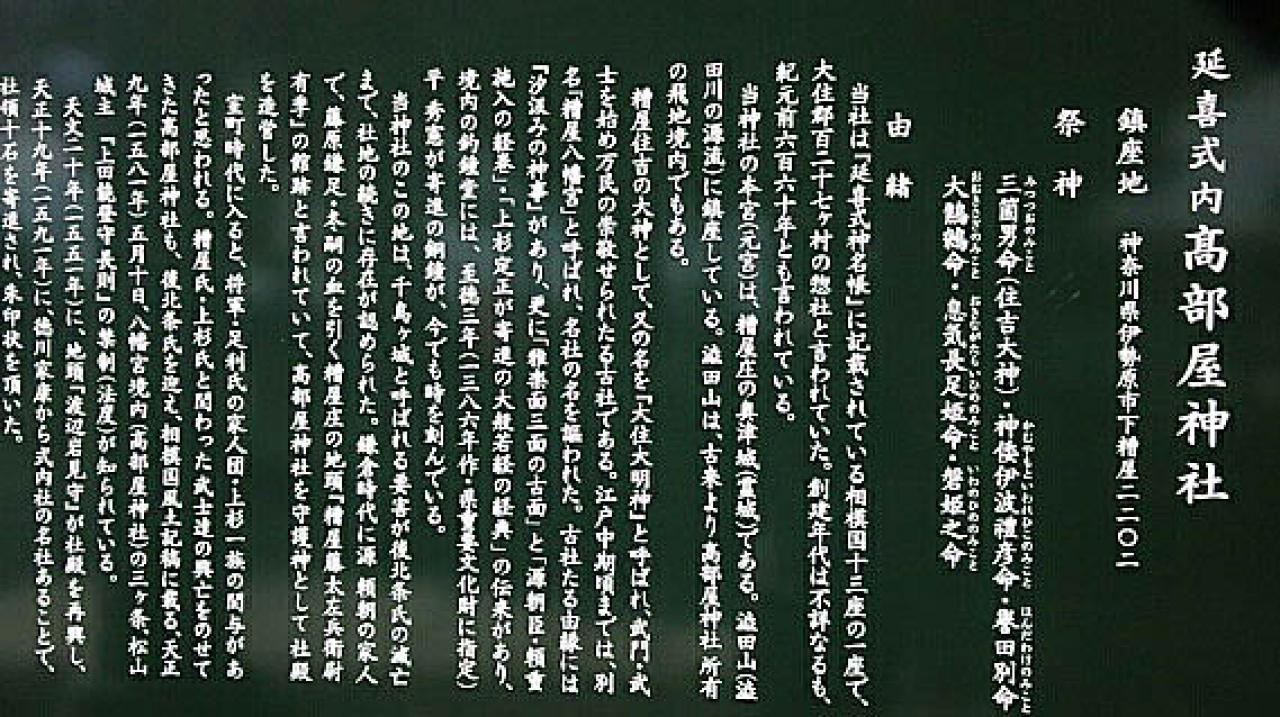

丸山城址から陸橋で246を渡ると「高部屋神社」に着きます。茅葺きの立派な神社でここま13ある相模国の式内社の1つです。ちなみに丸山城址の城はこの神社辺りまで広がっていたらしいです。

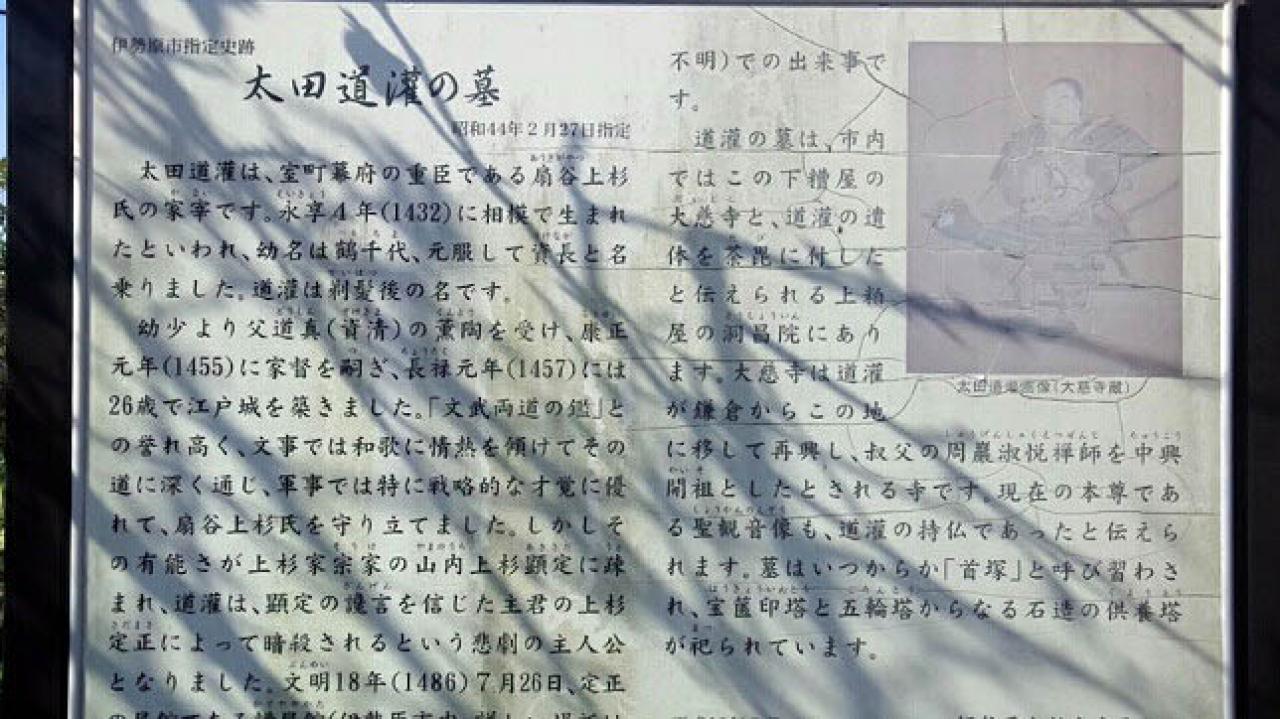

高部屋神社から出て渋田川をという川を渡ると、川沿いに1つ目の「太田道灌の墓」があります。「首塚」ともいわれ、東側の先にある大慈寺が菩提寺でそこが管理しているようです。

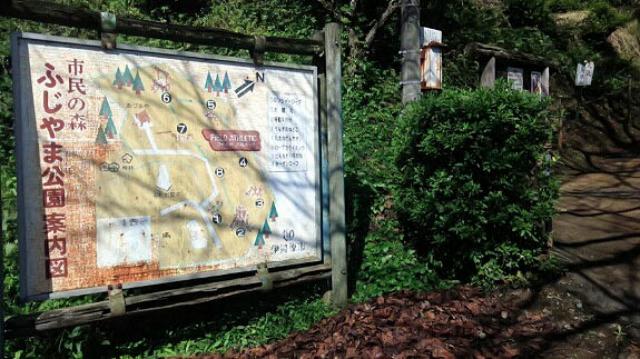

続いて粟窪神社というちょっと変わった名前の神社を経由して「市民の森ふじやま公園」に向かいます。ここは広い森の中にフィールドアスレチックのある公園なのですが、最高地点が「富士山」と呼ばれているようなのでそこまで登ってみます。富士山は山の上にある富士塚のようなものかと思っていたら、普通の山というか丘でした。山頂標識が無いので代わりに富士山公園臨時駐車場の標識が置かれていました。

ふじやま公園の別の出口から出て再び渋田川沿いに行くと、「咳止め地蔵」があります。この前を昔の大山道通っていた頃、せきど橋という橋があり、それがなまって咳止めになったらしいです。

咳止め地蔵の次はいゆいよ2つ目の「太田道灌の墓」ある「洞昌院」に向かいます。ここは太田道灌が関東管領上杉憲実の弟・道悦和尚のために建てた寺で、風呂に入っているところを狙われ奇襲された道灌は、この洞昌院に逃げ込もうとしたのですが、山門が閉められていて入ることが出来ず、追っ手に殺されてしまったらしいです。それ以来、洞昌院の山門も塀もないそうです。

「洞昌院」には、本堂の横に「太田道灌公霊廟」があり、裏の方に「太田道灌の墓」があります。

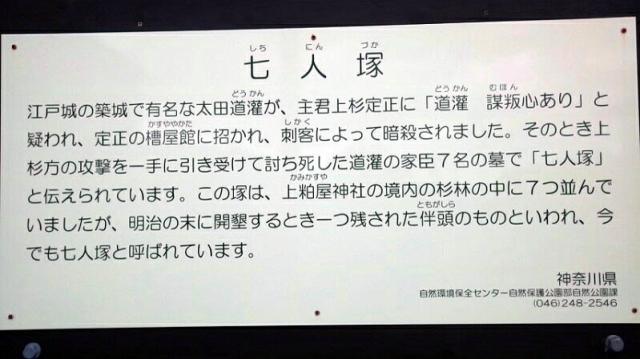

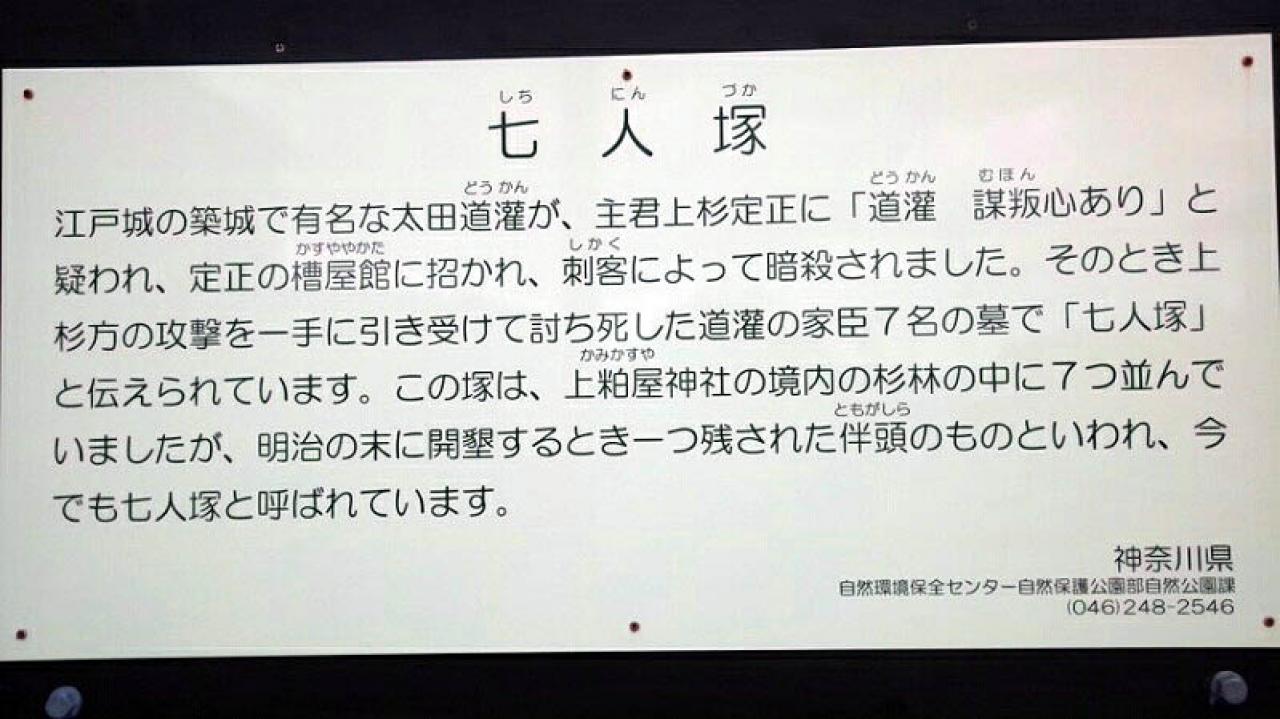

「洞昌院」の裏口から出て少し行ったところに「七人塚」というものがあります。これは道灌が暗殺された時に一緒に殺された七人の従者を祀ったものらしいです。

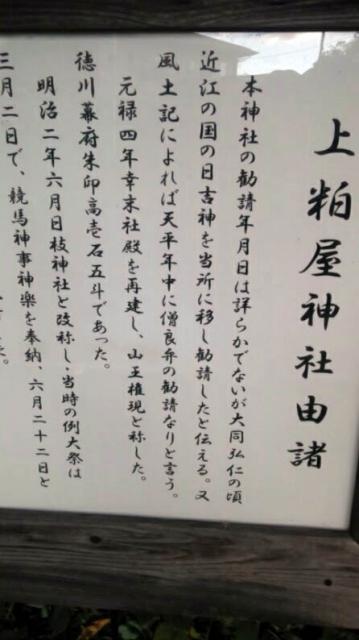

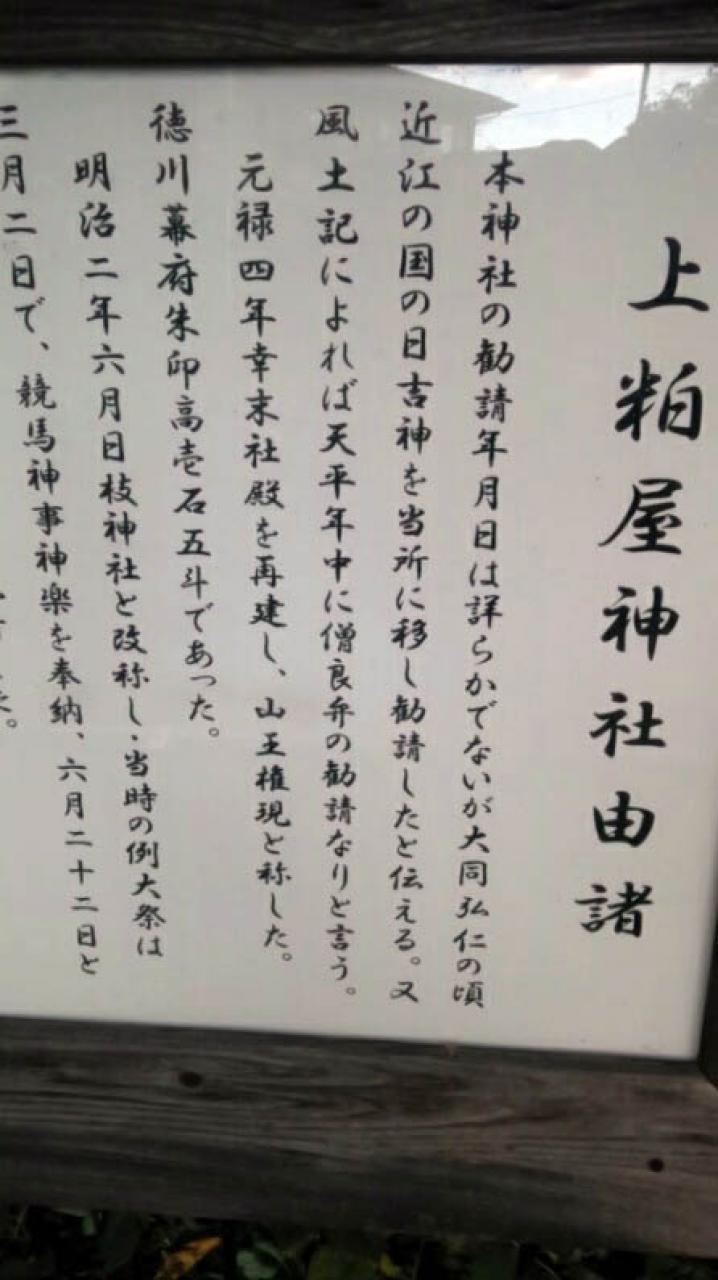

七人塚の横に「上糟屋神社」という神社があって、先程の丸山城址ではなく、上糟屋神社の裏に糟屋館があったという説もあります。

そしてこの近所にもう1つ「太田神社」というそのものズバリの神社もあるのですが、これは地元の道灌ファンの人が勝手に作った神社のようです。

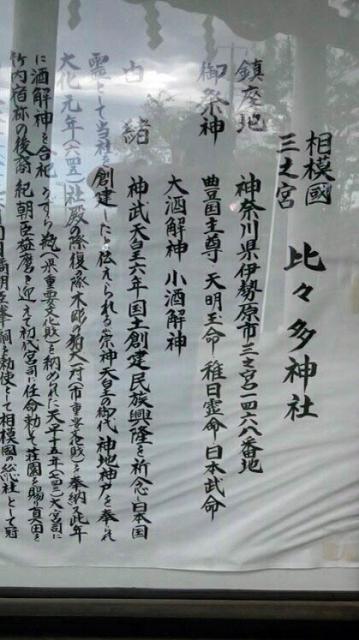

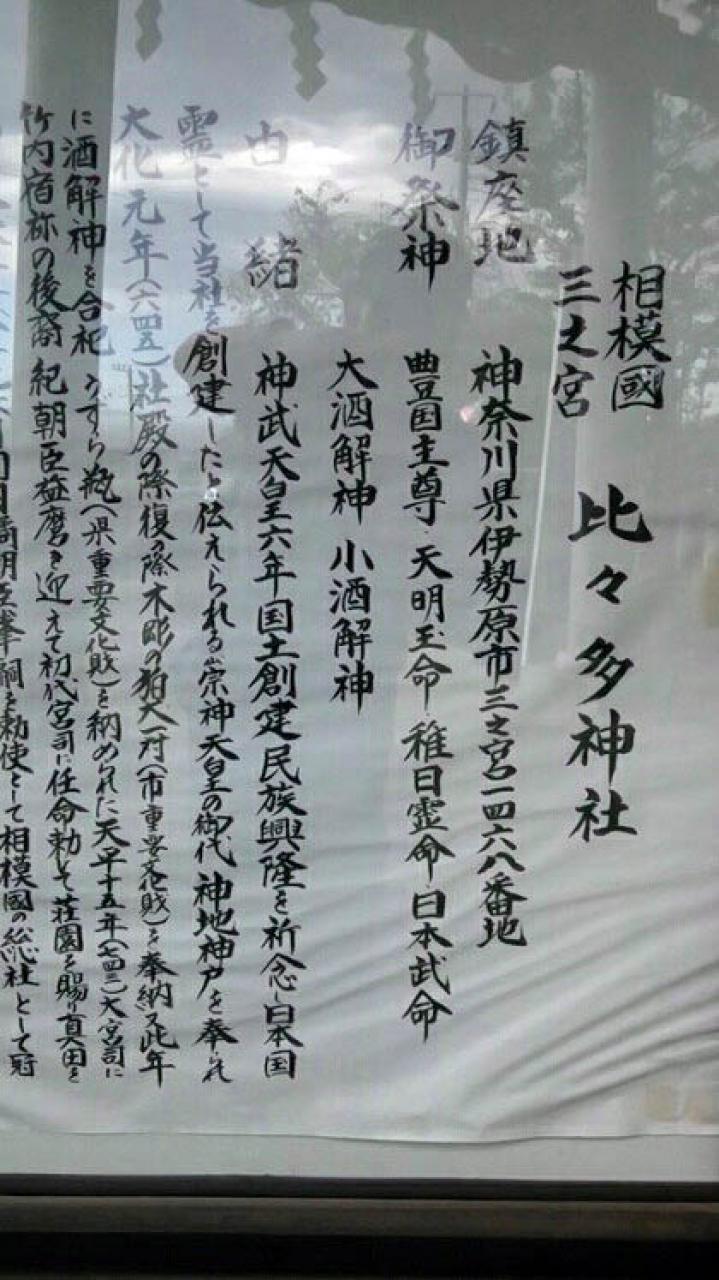

そしてようやく「三之宮比々多神社」に向かいます。相模国は国府の位置がハッキリしないわりに六社宮で祭られる一の宮から六之宮が元気な不思議な国なのですが、ここはその3番目で縄文時代の遺跡も発見される古くからの聖地だったようです。祭神は豊国主命を筆頭にたくさん祭っていますが、大山がご神体だったのではないかというのが神社の見解です。

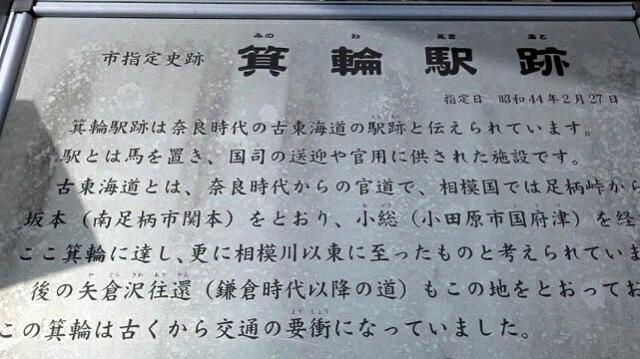

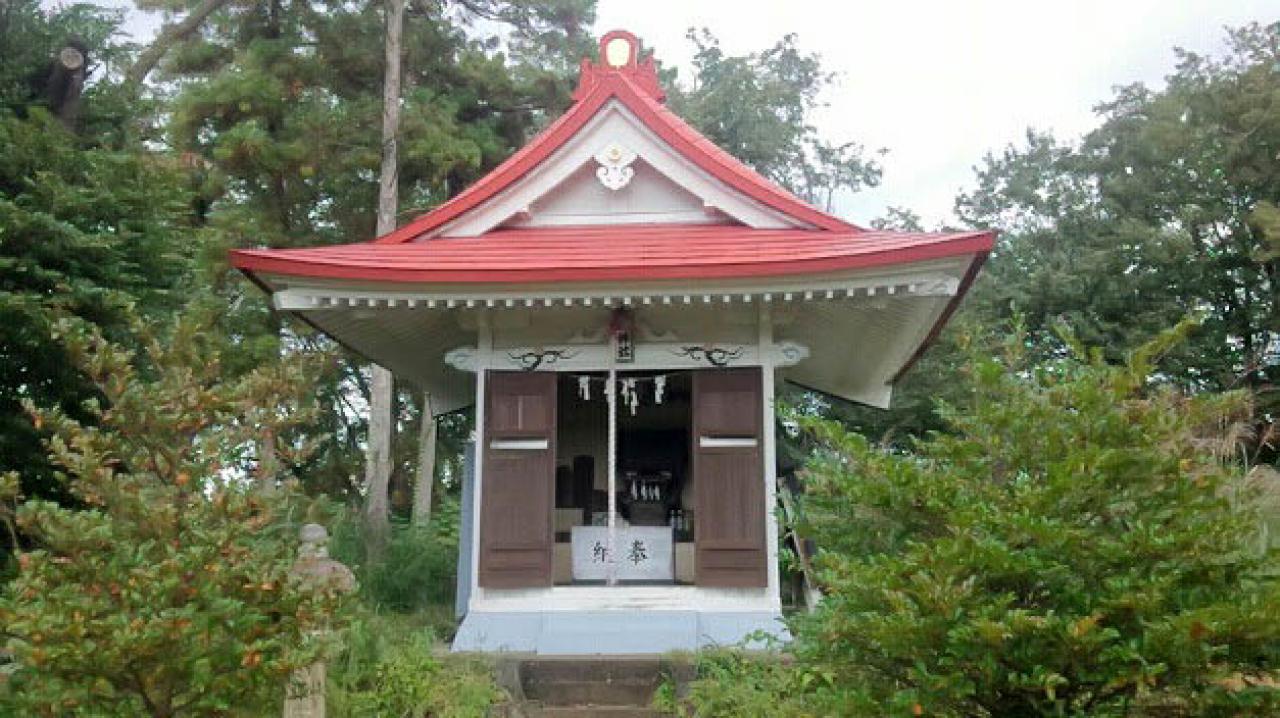

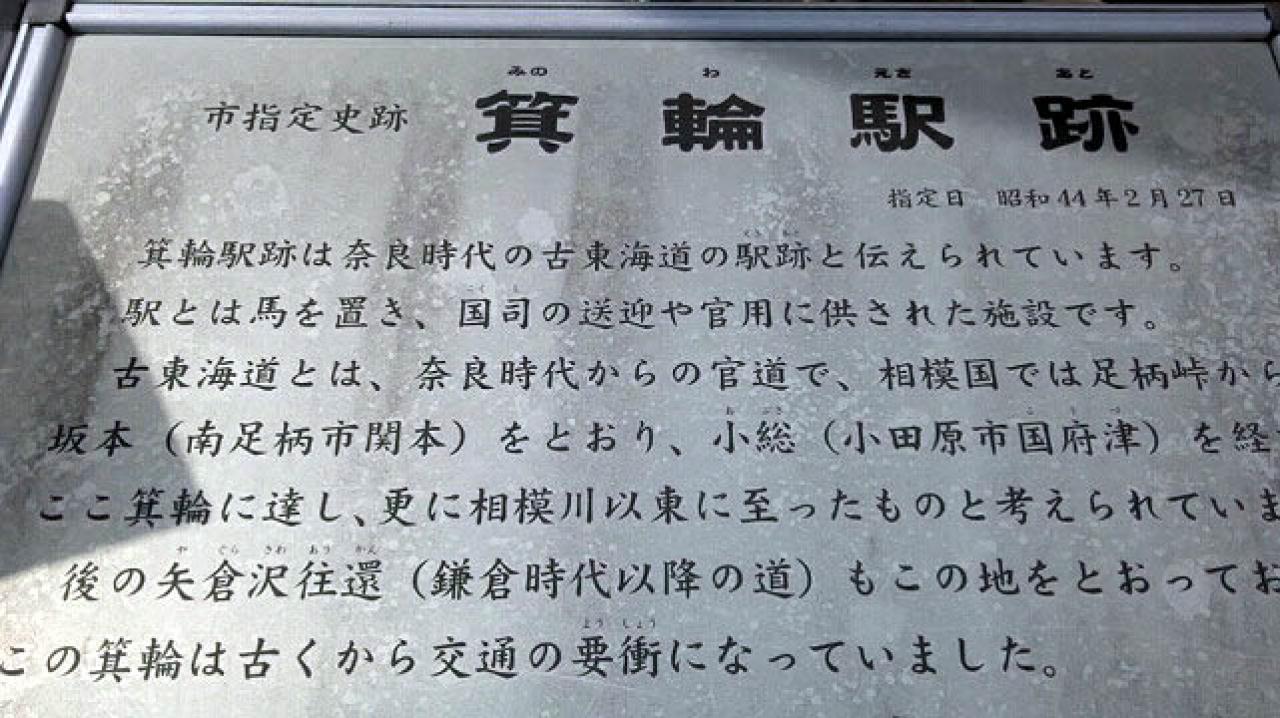

比々多神社に参拝したら、最後の「箕輪駅跡」に向かいます。ここは鶴巻温泉から歩いて10分ぐらいの「神明神社」のすぐ下にあって小さな社があるだけなので見逃してしまいそうになりますが、近くを古東海道が通過していたことと三ノ輪というから、相模国府の所在地と関連するものだそうです。ちなみに箕輪駅の所在地には伊勢原説の他、秦野説、平塚説もあります。

一応全部回り終えたので「鶴巻温泉駅」すぐ近くの「弘法の里湯」で汗を流して帰ります。弘法の里湯はいつも混んでる印象があって、長らく行ってなかったのですが、久しぶりに行った印象は一般の日帰り温泉よりかなり狭いなということでした。これはコロナじゃなければ混むの当たり前だなと思いました。お湯の感じは最近はハードな塩泉とか黒湯が多かったせいか、弱アルカリ性のあまりしょっぱくないマイルドな塩泉という印象でした。お湯もぬるめだし。ただ温泉地としてはインパクトが弱すぎるので、熱海や箱根みたいにもう少し風呂の温度を上げても良い気がしました。ちなみに料金は2時間1,000円。あとすいてるなと思ったのはコロナで人数制限してたせいで、出た時に入店待ちの行列が出来ていました。

弘法の里湯から出たら、鶴巻温泉駅の南口に「無法松」という「大山ラーメン」なるラーメンを出してる店があるそうなので、そこへ行ってみます。大山ラーメンとはどんなラーメンかというと、基本的には味噌ラーメンの上に大山豆腐が乗ってるラーメンなんですが、味噌が普通の味噌ではなく、赤味噌に米麹を加えてさらに発酵させたという味噌に粕汁を混ぜたような不思議な味の味噌を使っていて、それにさらにバターとラー油とマー油と辛いネギという味の強い物がこれでもかという感じで乗っているため、もう何がなんだかわかりません。ただ味のインパクトだけはあるので一度チャレンジしてみる価値はあります。700円という値段も、豆腐1つとっても専用のかなり高いものを使ってるみたいだったし、かなりお得なバーゲンプライスだと思います。

高松山(たかまつやま)ハイキングコース | 厚木市

https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/kankou/leisure/hiking/p005005.html

相模・丸山城 糟屋館跡【神奈川県伊勢原市】高部屋神社 | お城解説

https://sirotabi.com/12197/

比々多神社 公式サイト

http://hibita.jp/

箕輪駅跡 | 伊勢原市

https://www.city.isehara.kanagawa.jp/bunkazai/docs/2013060300155/

弘法の里湯 | 秦野市役所

https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1001000001157/index.html