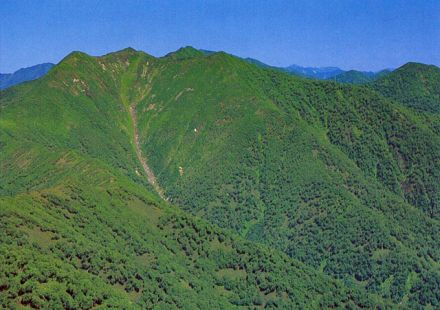

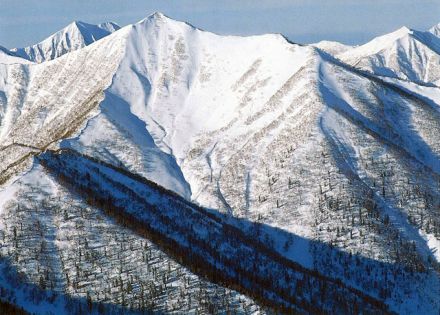

南日高の女王というにふさわしい山。東面に3つのカールを持つ姿は優雅であり、また南方から見た姿は男性的で壮大である。南へ来るにしたがいカールは少なくなるが、北隣のルベツネ岳(1727m)とのコルから下るCカールは、住み心地のよい貴重な泊まり場である。なおペテガリ以南にはトヨニ岳までカールはない。

この山を有名にした理由のひとつは、その登山史にある。かつては深い谷に周囲を囲まれたこの山は、まさに「はるかなる山」であった。夏の登頂は昭和7年(1932)に慶応パーティによりなされたが、冬は北大山岳部がコイカクシュサツナイ岳からの往復ルートをとり、数度の挑戦を繰り返していた。昭和15年、コイカクシュサツナイ沢の雪崩で8人を失った痛手を乗り越え、その3年後の1月、コイカク頂上に築いたイグルーから、一気にラッシュ戦法で登頂した。実に往復17時間の行動であった。太平洋戦争が敗色濃い昭和18年という時代を考えれば、その気力には敬服するのみだ。戦後間もない昭和22~23年、早大山岳部が長大な東尾根から1カ月をかけて登頂したのも立派な記録だ。

この困難な山も、今では日高、十勝の両側から登山道ができ、登りやすくなった。特に多く利用されているのは、静内から車で2時間近く入ったペテガリ山荘から登る西尾根で、登り5時間あまりを要する起状の多い登山道である。もう1つの東尾根の道は、ポンヤオロマップ岳(1405m)を経由する細い尾根を、左右に深い谷を見下ろしつつたどる。登山口から11時間を要する長大なコースだ。

頂上からコイカク方面には踏み跡が明瞭についているが、東尾根分岐以南は判然としない。

頂上からの展望の中心をなすのは、サッシビチャリの谷を隔ててそそり立つ1839m峰である。遠くカムイエクウチカウシやエサオマントッタベツなど、中・北部の山々も見える。また南は、中ノ岳、神威岳、ソエマツ、ピリカと果てしなく山脈が続き、心を奪われるに違いない。

登山道によらず沢を登ってくるとしたら、日高側のペテガリ川、サッシビチャリ川、十勝側のキムクシュベツ川などがあるが、いずれも困難な沢で経験者でなければ入れない。

山名はペテガリ川からきたもので「回遊する川」の意。大きく屈曲する川の姿を表したものであろう。

なお、ペテガリ山荘への道路は、札内川へ抜ける日高横断道路造成のため、一般車両の通行が規制されている(平成12年までの予定)。事前に状況を地元に問合せる必要がある。

現状追記:日高横断道路は工事中止になった道路である。林道は残っているが、現在は静内ダムにゲートがあり閉鎖されている。また「ペテガリ山荘」の地元呼称は「ペテカリ山荘」である。

「ペテカリ山荘」は健在だが、静内川の林道が入れないので、「神威山荘」からベッピリガイ沢に尾根を乗り越して入る方法がしばしば用いられている(道はなく、沢登りと踏後利用による)

2023年8月改定(山と溪谷オンライン編集部)

- 山域

- 日高山脈

- 都道府県

- 北海道

- 標高

- 1,736m

- 2万5千図

- ピリガイ山

- 更新日

DATA

ペテガリ岳のコース

ペテガリ岳周辺の天気予報

北海道中札内村

日付

天気

気温

降水確率

(木)

曇のち雪

2℃

-2℃

60%

(金)

曇一時雪

-3℃

-8℃

60%

(土)

晴

-5℃

-14℃

20%

(日)

晴

-2℃

-14℃

10%

(月)

晴時々曇

-2℃

-14℃

40%

(火)

曇時々晴

1℃

-7℃

40%

(水)

晴時々曇

-3℃

-14℃

20%

(木)

晴

-5℃

-16℃

40%

(金)

晴時々曇

-5℃

-15℃

40%

(土)

曇時々雪

-2℃

-9℃

50%

北海道更別村

日付

天気

気温

降水確率

(木)

曇のち雪

2℃

-1℃

70%

(金)

雪のち曇

-3℃

-7℃

60%

(土)

晴

-5℃

-13℃

20%

(日)

晴

-2℃

-13℃

10%

(月)

晴時々曇

-1℃

-13℃

40%

(火)

曇時々晴

2℃

-8℃

40%

(水)

晴

-3℃

-14℃

10%

(木)

晴時々曇

-5℃

-16℃

40%

(金)

晴時々曇

-4℃

-14℃

40%

(土)

曇時々雪

-1℃

-8℃

50%

北海道大樹町

日付

天気

気温

降水確率

(木)

曇のち雪

4℃

-1℃

60%

(金)

曇一時雪

-1℃

-6℃

60%

(土)

晴時々曇

-4℃

-12℃

20%

(日)

晴

0℃

-11℃

20%

(月)

晴時々曇

3℃

-11℃

40%

(火)

曇時々晴

5℃

-6℃

40%

(水)

晴

-2℃

-12℃

10%

(木)

晴時々曇

-2℃

-15℃

40%

(金)

晴時々曇

-1℃

-13℃

40%

(土)

曇時々雪

2℃

-7℃

50%