行程・コース

行程・コース

天候

(7/19)晴れ・(7/20)雨・(7/21)晴れ

登山口へのアクセス

マイカー

その他:

自宅=吉井IC=上信越自動車道=更埴IC=R19=オリンピック道路=白馬村=R148=蓮華温泉

この登山記録の行程

7/19(土) 蓮華温泉(5:45出発)~天狗の庭(7:20)~白馬大池(8:20着 8:40発)~小蓮華(10:25)~雪倉分岐(11:05)~白馬岳(12:00着 13:00発)~村営頂上宿舎(13:30着)

7/20(日) 頂上宿舎(5:45出発)~白馬岳(6:15)~雪倉分岐(6:40)~雪倉岳(8:25着 8:35発)~水平道分岐(10:30)~朝日岳(11:45着 11:55発)~朝日小屋(12:35着)

7/21(月) 朝日小屋(5:20出発)~朝日岳(6:00)~栂海新道分岐(6:20)~花園三角点(8:10)~白高地沢(9:00)~瀬戸 川(9:55)~ 兵馬ノ平(10:40)~蓮華温泉(11:20着)

高低図

登山記録

登山記録

行動記録・感想・メモ

二百名山の雪倉岳を目指し登山ルートをあれやこれやと検討したのだが、結局蓮華温泉を起点に白馬大池から白馬岳で一泊、そして雪倉岳を登り朝日岳で二泊し蓮華温泉へ戻る二泊三日の周回コースに決めた。

ここ蓮華温泉の駐車場には前夜のうちに到着し、車中にて仮眠していた。三連休のため満車になるのを恐れてのことである。我々が到着した後も次から次へとやってくる車がいて今朝の時点では若干の駐車スペースを残すのみである。コンビニ弁当で朝食を済ませ、五時四十五分の出発となった。

フォトギャラリー:13枚

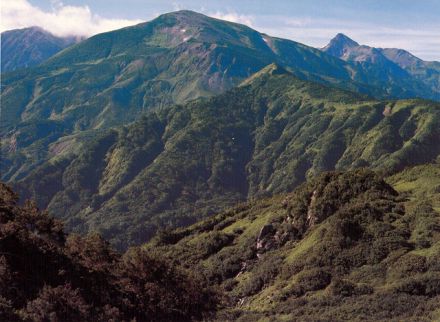

蓮華温泉ロッジの庭を通過、しばらくは樹林帯の中をジグザグに登っていく。樹林帯とは言ってもそれほど大きな木ではないため、照りつける日差しにたちまち 汗だくとなってしまった。1時間半程で急に視界が開け右手に雪倉岳、さらに右手後方に朝日岳が望める。天狗の庭に到着である。高山植物の花が多く結構目を 楽しませてくれる。天狗の庭からは視界の良いコースとなり右手に雪倉から朝日岳の稜線を眺めながらの登行となる。さらに一時間程で白馬大池へ到着、咲き乱 れる高山植物がとても綺麗で、つい長めの休憩となってしまった。

白馬大池からは稜線歩きとなり展望はよいが、残念なことに若干のガスがかかり後ろ立山連峰はすっきりは望めない。雪倉・朝日は終始望め残雪は例年より多め である。日差しは結構強いものの雪渓を渡るちょっと強めの風で肌寒ささえ感じる。花をデジカメに納めつつの登行で若干スローぺースである。

小蓮華からは行く手に白馬三山・鹿島槍、そして遠くに槍ヶ岳がかろうじて望める。明日行く予定の雪倉岳への分岐点を過ぎると白馬岳への最後の登りとなる。 あちらこちらにお花畑となっているところがあり、ついつい足を止めてしまう。この辺りはウルップ草が多いが花はちょっと遅く終わり際である。それでも若干 咲き残ったものを見つけてはやたらとデジカメに納める。白馬岳の山頂には十二時ちょうどに到着、のんびりと昼食休憩を取る。今日の宿は村営頂上宿舎であ る。

二日目(7/20) 皆さん朝早く三時頃から出発準備にとりかかり次から次へと出発していく。まだ暗くて良くは分からないがどうやら天気はあまり良くない 様子、降ってはいないようであるが防寒を兼ねてであろうか皆さん雨具の上着を着用している。我々は四時半からの朝食を食べてからのんびり出発予定で、目標 は六時である。この村営の小屋は夕飯も朝食もバイキングと言っていたがそこは山小屋、温泉旅館のバイキングを連想するとちょっと違う。長蛇の列となり遅く行くとかなり待たされることになる。

出発直前になって霧雨が降り出し、出発の時点ではしとしと降りくらいの雨脚となってしまった。予定より若干早く、五時四十五分の出発となった。 すでに大多数の方が出発した後のため登山道はこれまた長蛇の列となっていた。取り分け団体さんがネックで所々渋滞している。ゆっくりマイペースで時々立ち 止まり花を愛でているのは自由と言えば自由であるが、それならば後続に道を譲れば良いのに、、、それをしないのである。一本道をふさいだまま迷惑千万、全 くマナーがなっていないのである。

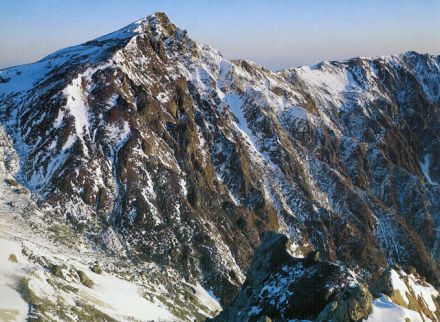

白馬岳の山頂を経由し雪倉岳への分岐までおおよそ一時間、ここからは大部分の登山客が大池方面へ流れるため、ぐっと少なくなる。鉢ヶ岳の巻き道は 所々雪渓のトラバースとなっている。避難小屋を過ぎると 雪倉岳までは登りとなる。ガスっていて見通しが効かないのがちょっと残念であるがこの辺りも高山植物が多く所々お花畑である。ついつい立ち止まって写真撮 影となる。雪倉岳を過ぎるとずいぶん長い下りとなり、赤男山の巻き道は樹林帯の中だ。

小桜ヶ原辺りであろうか湿地帯となっていて水芭蕉などが咲いてい た。稜線やガレキ帯とはまた異なった良さがありその色々な雰囲気が楽しめるのもこのコースの良さなのかも知れない。朝日岳の水平道はまだ残雪が多く危険な ためロープが張られ通行禁止の看板が掲げられていた。ここから樹林帯内の急登で朝日岳を目指すが、その急登さは尋常ではなく休憩を取りながらの登行であ る。途中からは若干緩い登りとなり、キヌガサ草の群生する中を通過、木々の背丈がずいぶんと低くなってきた頃、ひっこらと朝日岳山頂に出る。

山頂では記念写真を撮り一休みした後朝日小屋へ向かう。小屋までは四十分ほどの下り、そう長い時間ではなかったが青空が広がり前方の山々が綺麗に見渡せ た。このまま晴れてくれればよいのにと思いきや再びガスに覆われてしまった。所々雪渓の残る道を朝日小屋へ到着、小屋周辺はお花畑となっている。今日の朝 日小屋は超満員状態で部屋内は通路もなく布団が敷き詰められていた。濡れた衣服を身ぐるみ着替え、さっぱりしてから小屋の前に出てちょっと遅い昼食にしま した。

三日目(7/21) 今朝も大部分の方が朝食をとらずに出発していった。朝食は五時の予定であったが予定より早く十五分前頃には放送があり我先にとテーブ ルに着く。私は基本的には、一日の活力を得るためには、あたたかい味噌汁とご飯で朝食をとりたい。決して豪華でなくても良いがその方が冷たいおにぎり弁当 よりも遙かに活力が生まれると思う。もちろん状況次第ではそれがかなわないことも十分理解はしているが、、、

朝食が予定より早かったため、出発も五時二十分とかなり早くなった。降ってはいないものの昨日同様ガスっていて何も見えない。朝日岳までの登り返しは四十 分で、下りと変わらない時間で登ってしまった。再び記念写真を撮り、すぐに蓮華温泉目指して下りにかかる。この辺りも高山植物豊富でまさに花の朝日岳であ る。最近人気が出てきたと言う栂海新道分岐を経て時折現れる雪渓の上を慎重に通過、しばらく下るとガスが切れ青空が広がっていた。どうやらガスっているの は山の上だけで下界は良く晴れている模様である。

びちゃびちゃと水が流れぬかるんだ登山道に木道が設置され「滑りそうだな?」と思った次の瞬間すってんこ ろりん、見事に尻餅をついてしまった。そう言えばインターネットだったかガイドブックだったか忘れたが、滑りやすい木道に注意・時たま転んでけがをする人 がいる。と書かれていたのを思い出した。幸い手のひらにちょっとしたスリ傷を作っただけで大事にいたらなかったが、せめて木道にさん木を打ち付けて欲しい ものである。

夏の日差しが照りつけ、今までとは打って変わった状況の中花園三角点を通過、ここも山上に開けた湿地帯でなかなか美しい場所である。数日前にやっと橋がか かったと言う白高地沢を通過、登山道はまだ下っている。途中から目的地の蓮華温泉ロッジの建物が見えたが、かなり高い位置でありもうすでにそこよりずっと 下っているのである。いつしかくる登り返しを想像すると気が滅入る。結局さらにしたの瀬戸川まで下りそこに架かる立派な鋼鉄製の橋を渡ると登り返しにな り、蓮華温泉のちょっと手前まで登りとなる。

兵馬の平やアヤメ平は湿地帯であり残雪を抱いた山々をバックに背負った風景はなかなかの絶景であった。照りつける夏の日差しの中、蓮華温泉に到着まだ十二 時前温泉にのんびりつかり、帰りの途中でそばでも食べよう、、、と言うことで意見が一致ロッジの内風呂へ直行しました。

装備・携行品

みんなのコメント

みんなのコメント

登った山

関連する登山記録

よく似たコース

白馬を堪能できるゴールデンコース。栂池から白馬岳に登り、大雪渓下山 2泊3日

- 最適日数

- 2泊3日

- コースタイプ

- 縦走

- 歩行時間

- 10時間15分

- 難易度

- ★★

- コース定数

- 38