行程・コース

行程・コース

天候

曇り後晴れ

登山口へのアクセス

タクシー

その他:

日光駅からタクシーで霧降高原へ上がり、仮眠を取る。

この登山記録の行程

霧降高原(4:30)赤薙山(6:40)女峰山(9:40)帝釈山(10:20)小真名子山(11:25)大真名子山(12:30)男体山(16:00)中禅寺湖(18:05)

登頂日 1976/7/4

高低図

登山記録

登山記録

行動記録・感想・メモ

日光駅でタクシーを拾って霧降高原へ行き、リフト乗場の通路に陣取り、ポケットウィスキーの酔いに乗せて仮眠を取る。

天気はあまり好くないが、梅雨空としては上の部類か。滑り易い足元を気にしながらリフト沿いに登り、第三リフト終点のベンチに腰を降ろして朝食を取る。広々とした草原のキスゲ平は緩やかな尾根へと続いており、咲き出す直前のニッコウキスゲがいっぱい頭を出して満開時の素晴らしさを想像させる。赤薙山が初めて姿を現わし、右手には丸山がこんもりと頭を出している。

高山植物を写真に収めながらゆっくり登る。赤薙山の岩の道にはイワカガミがたくさん咲いている。この高度ではまだ樹木が豊富で、縦走路も頂上もほんの人が通るのに必要なだけしか空間が空いてない。樹木の間から望まれる雲龍渓谷はガスの中に深く切れ込んで、その渓相を垣間見る事は出来ない。

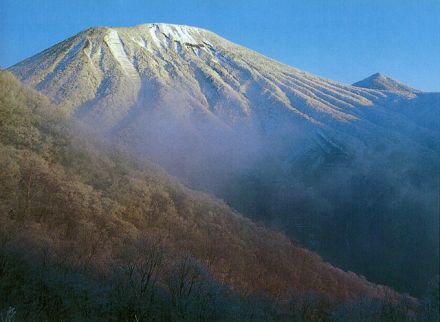

赤薙山から少し下って登り返すと奥社跡で、石楠花を見る。再び下り、顔だけを樹木の上に出す様にして緩やかな尾根の起伏を歩くと2,272mのピークに達して視界が開ける。右手には鬼怒川から幾本もの沢が這い上がっており、正面には三角形の女峰山が這松に覆われてゆったりと落ち着いた姿でこちらを見下している。雨の心配も朝露も大した事はなくなったので、雨具のズボンを脱いでスッキリと一休みする。

少し下って小ピークを丸く乗越すと樺の木が多くなり、いよいよ女峰の登りに掛かる。唐沢小屋泊りの登山者が登って来て、数組は霧降高原へ縦走して行く。ケルンが積んである女峰の頂上には木が生えておらず、墓碑板が置かれて新しい花が生けてある。数十人のWVが集まり、追悼山行を遣っている。この言葉にはロマンチックな響きがしないでも無いが、当事者にとってはほろ苦く、何がしか悲しいものである(だろうと想像する)。とは言え、若い男女が数多く集まれば、悲しみの中にも自ずと雰囲気が変わろうと言うもの。

山頂で大休止して大々的に昼食とする。真名子と男体山を越えて中禅寺湖まで歩くとすれば、まだ半分も消化していないのだから先を思えば心が引き締まる。歩き始めは二日酔い気味で如何なる事かと心配したが、幸い体調は好くなって来た。松崎君も快調らしい。

次のピークの帝釈山は良い名前だが、女峰からはほとんど登りも無く、呆気なく着いてしまう。先程のWVのパーティーに追い着き、中年の男女と中学生位の子供が居るのに気付く。亡くなったVogeler の両親と子供だろうと想像する。

富士見峠への400mの下りで膝が痛くなり、小休止を取る。ガレ場を急登して樹林の中を暫く行くと小真名子に着く。再度急降下し、鷹ノ巣の鞍部から大真名子の登りとなる。青息吐息で肩に登り着くが、頂上までは緩やかな樹林をかなり歩かされる。

人声がして、岩の間をほんの少し上ると、青像が安置してある大真名子の頂上に着く。人声は、男女7人のこれまたWVである。大分疲れて来た。貴重な時間だが、暫く寝転んで昼寝をする。WVが居なくなると心なしか寂しさを覚え、暫くして後を追う。

志津小屋への長い下りは、初め悪い岩場も在るが下るに従って幾らか良くなる。富士見峠と小屋の間は足跡を印す人も少なく、草木が茂ってかなり荒れており、林道に飛び出してホッとする。無人小屋はゴミだらけで、余程の事が無ければ泊りたくない程汚くガッカリする。また、水場らしいものも在るが、とても飲む気になれない代物である。小屋の前の倒木に腰掛けて食事にする。歩程が長いのでやたらと食べてばかりだが、松崎大蔵大臣の調達になる食料は豊富かつ贅沢で、幾らでもあるのだ。

小屋の前を右へ行き、薙ぎ沿いに登る。一合目、二合目と、非常に正確な間隔で道標が立っている。上るに従って道は悪くなり、七合目(2,200m)の平坦地の左手は崩壊が激しい。この上は頂上まで再びきつい登りが続き、既に10時間以上もの間歩き詰めで疲れも酷く、しんどい、しんどい。やがて傾斜が落ち、樺の緑が気持ちを和らげてくれる様になる頃、頂上の一角に飛び出すと高山植物が優しく広がる。遂に我慢ならず、腰を下ろして一休みする。大の字になって地面に伸びていると2人とも寝入ってしまい、はっと目を覚まして慌てるが、ほんの10分も眠ったろうか。

気を取り直して頂上へ向かい、三角点櫓の建つ男体山頂に着く。登りの樹林帯の中の暗さとは別して、頂上は溶岩礫が明るく輝く開放感に満ちた所で、漸く若葉を付けた樺の木が気怠るくも長閑に午後の逆光に浮かんで、心を和ませる。北西側は爆裂火口となっており、暫く放心の態でじっと見るとも無く開けた眺望に目を遣る。梅雨時に、しかも2日行程のこのコースを1日で歩こうと言うのは、「とことん歩いて思いっきり体を酷使し、体内の毒気を抜きたい」とでも言う様な気持ちだったのだが、何はともあれ久し振りの山行でもあり本当に疲れた。

男体山頂の二荒山神社奥宮に参拝して頂上を後にする。下山路、即ち正面登山道は観音薙の中に付いており、初めは溶岩礫の道を富士山の砂走よろしくクッションを効かして快適に下るが、直ぐにガラガラ道となり、その歩き難さと言ったらかつて経験した事が無い程で、「昔修験者が歩いた道故なのか」と思いたくなる。

2,000m付近からは踏まれた土の道となり、樹林帯に入って落葉の道に変わると四合目に着く。林道に出て緩やかに迂回して再び山道となった所が三合目で、湖畔を走る車の音が聞こえて来るが、まだまだ道は長い。

降り出した小雨の中、林の中の道を飛ばすと両側に石塔が立ち並ぶ。ふと見ると、薄黄色のオダマキが咲いている。独特の形状をした花は、能く観察しても如何なっているのかなかなか判らない。

門の横から二荒山神社中宮祠に入る。静かな境内には誰も居らず、建物の見事な造作が落ち着いた雰囲気を醸しており、「流石に!」と感じ入る。

出口(入口)の置き石を退かして門の外に出て湖畔の道に降り、「明日からは、また仕事だ」と足を引き摺り勝ちにバス停へと急ぐ。