梅雨に入り、森林の緑も一層、濃くなってきました。雨上がりの尾瀬ヶ原は植物がみず々しく新鮮です

天気・気温

山と周辺の状況

少し前まで湿原を彩っていた

ミズバショウ

ミズバショウ  は、花(白い仏炎苞)はほとんどなくなり、今は葉の部分が大きく成長しています。

は、花(白い仏炎苞)はほとんどなくなり、今は葉の部分が大きく成長しています。

変わって、

レンゲツツジ

レンゲツツジ  、

コバイケイソウ

コバイケイソウ

、

コバイケイソウ

コバイケイソウ  、ズミなどの花が目立っています。また、

ワタスゲ

ワタスゲ

、ズミなどの花が目立っています。また、

ワタスゲ

ワタスゲ  の果穂、ナガバノモウセンゴケなども咲いています。ほかにも、

イワカガミ

イワカガミ

の果穂、ナガバノモウセンゴケなども咲いています。ほかにも、

イワカガミ

イワカガミ  、

ヒメ

シャクナゲ

シャクナゲ

、

ヒメ

シャクナゲ

シャクナゲ  ヒメ

シャクナゲ

シャクナゲ

ヒメ

シャクナゲ

シャクナゲ

、

チングルマ

チングルマ

、

チングルマ

チングルマ  など、さまざまな花を見ることができます。

など、さまざまな花を見ることができます。

梅雨に入り、森林の緑も一層、濃くなってきました。雨上がりの尾瀬ヶ原は植物がみず々しく新鮮です。また、鳥(カッコウ、ホオアカ、ヒバリなど)やカエルの合唱でにぎやかです。

※クマに注意

5月27日(土)12:20頃、ヨッピ吊り橋付近にて、登山者とツキノワグマとの事故(軽傷)が発生しました。

クマに遭遇しないために、クマに出会ってしまったらの対処法を以下にまとめましたので、ご確認ください。

https://oze-fnd.or.jp/archives/154706/

登山道の状況

尾瀬ヶ原は、すでに残雪は消えています。鳩待峠~尾瀬ヶ原も、残雪はありません。

山ノ鼻周辺の木道の様子です。木道が壊れている箇所がありますのでお気をつけてお越しください。

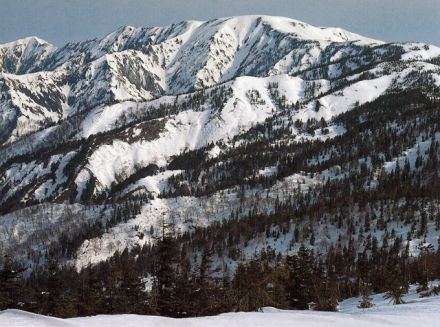

長沢新道(富士見峠~竜宮十字路)は、まだ残雪があります。傾斜が緩やかですが歩行には十分ご注意ください。

アヤメ平から八木沢については、雪はすでに消えていました。

アヤメ平でも緑のじゅうたんにかわってきました。

注意点

★ツキノワグマに御注意ください。

尾瀬内でのツキノワグマ目撃情報が多数寄せられています。遅い時間に山小屋に到着される方、下山される方がクマに遭遇する事例が多いです。早朝・夕方はクマの活動時間であるため、遭遇する危険性が高くなります。

もともと尾瀬はツキノワグマの生息地です。尾瀬を散策する時には、クマの生息地を訪れるということを忘れず、安全に尾瀬を楽しんでいただくため、クマに遭遇しないための次の行動を心がけてください。

・行動時はクマ鈴など音が出る物を身につけて人間の存在をアピールする。

・食べ物を木道などに落としたり捨てたり放置したりしない。

・早朝や夕方はクマの活動時間であるため特に注意する。

・クマを見かけても騒がず、静かに速やかに立ち去る。

・クマを見かけても写真などを撮って刺激しない。

・子グマの近くには親グマが必ずいるので特に注意する。

お知らせ

■尾瀬Instagram投稿キャンペーン実施中!

キャンペーン期間中に尾瀬国立公園内で撮影した写真を「#尾瀬フォト2023」をつけて投稿してください。

とっておきの写真をお待ちしております!

https://oze-fnd.or.jp/archives/153304/

昨年の今頃の様子は?

尾瀬ヶ原では、ミズバショウは、ほぼ終了しました。湿原は少しずつ緑色になってきました。2023.06.07

梅雨に入り、森林の緑も一層、濃くなってきました。雨上がりの尾瀬ヶ原は植物がみず々しく新鮮です2023.06.15

尾瀬ヶ原ではもう夏の装い。水の流れと緑が1枚の絵のように美しい風景となっています。2023.06.22

尾瀬ヶ原の今の主役はカキツバタですが、ニッコウキスゲも、いくつか花を付け始めています。2023.06.30

7/1より至仏山は登山解禁となりました。一方、研究見本園はツキノワグマ対策で一時閉鎖2023.07.07

ニッコウキスゲの花数が多くなってきました。多く見られるのは大堀橋の先あたりです。2023.07.14

山の鼻ビジターセンター周辺の過去の様子

山の鼻ビジターセンター

- 電話番号:

- 連絡先住所: