かつて存在し、速やかに忘れ去られた「ヘンな」山の道具たち

人は何を求めて山を登るのか。登山史に埋もれた人物、出来事を丁寧に掘り起こし、新たな光を与える。ヤマケイ文庫『登山史の森へ』から一部を抜粋して紹介します。

文=遠藤甲太

進化の途上数十万年。他の動物ならばとっくに枝分かれしてよい歳月がたっているというのに、ヒトはずっとホモサピエンス一種で押し通し、あっぱれ地球の全域にはびこっている。これはなぜか。登山学、自然学および生物学の巨匠今西錦司はこんなふうに答えています。

どうして人類にかぎり、種の分離がすすまなくてもよいのであるか。その理由として私がまっさきにあげたいのが、他でもない、人類における道具使用ということなのである。(『私の進化論』1990年、思索社)

つまり、諸々の道具の発明によって、ぼくらは身体そのものを環境に適応させたり進化させる要がなくなり、地球のどこに住んでいるヒトでも、みんながみんな均一になった、と。そりゃ寒いところでは毛深くなろうし、日射しが強いと皮膚が黒くなったりもするけれど、両者の間には子供ができるし孫だって生まれる。それもこれも、まずは道具の賜物というわけ。人類にとって道具とは、かくも根源的なモノであります。

そして登山は、衣食住そのほかすべてを伴ういわば小さな実人生。それもプリミティヴな生活を強いられるから、いっそう道具は生死をともにする重要な伴侶となる。前項はその道具のうちでも異端児ばかりを紹介しましたが、生来ヘソ曲がりの筆者ゆえに今後も、折あるごとにヘンな道具、「をかし」い道具、不安な道具、いずれにせよ儚く消滅したモノたちを、懐かしんでみたいと思います。ここでは主として氷雪登攀用にかつて使われ、速やかに忘れ去られたモノをいくつか……。

恐怖の懸垂下降器

「懸垂下降」はドイツ語Abseil(アプザイル)ないしはAbseilen(アプザイレン)の訳語。本邦における岩登りの父藤木九三(1887―1970)による巧みな翻訳である。藤木は言語感覚の優れたひとで、他にもSeilring(Schlinge)を「捨て縄」などとやったりもした。ついでながら、高校野球ファンならおなじみの甲子園球場の「アルプススタンド」も、藤木さんの命名です。

さて、懸垂下降はロープにすがって降りることだが、綱の上端を結んでしまったら下で回収できなくなる。やむなく上端の支点にぐるりと回してロープをダブルに垂らし、降り終えたら片っぽをずるずる引っ張ってロープの全部を呼び戻す。これが普通のやり方です。しかし当然、それではロープの半分だけしか降りられない。なんとか全長フルにいかす方途はないものか。とりわけ下降距離の大きな欧州アルプスでは切実な希求であった。

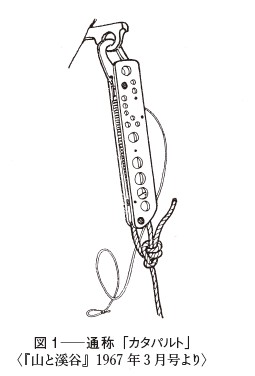

そこで、図1のごとき通称「カタパルト」がピエール・アランによって考案される。器具先端の鉤かぎを支点に引っ掛け、クライマーはシングルロープで懸垂下降し、降り立った時点で抜重すると、自動的に鉤がはずれて一切合財がバサッと落ちてくる仕掛け。60年代初葉に日本でも紹介され、国産類似品も誕生しましたが、はたして使うひとがあったかどうか。体重がかかってさえいればはずれる危惧はなさそうだが、〈下降中細ヒモには絶対に手を触れるな〉などとあると、ちょっとね。

もっと怖いモノもあった。

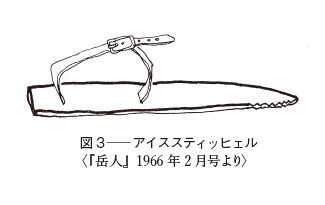

ノエル・ブロティが紹介した「鋤」と呼ばれる自動回収式雪壁用ピトン(図2、近藤等訳『山と溪谷』1967年3月号)。これは欲張って、懸垂下降用の支点ごと回収しちまおうというアイディアだ。ブロティはアランと協力して多くの用具を開発・考案したクライマーだが、単身ヴェルトの北壁を下降し、これらの器具の有効性を実証したという。その仕組みはなんとか理解するとしても、はずす際には〈てこの作用によって、ピトンは雪中から容易にはずれ、使用者の手許まで雪の斜面を滑落してくる〉などと説明されると、〈容易にはずれ〉〈滑落〉の文字ばかりが脳裡に残ってしまう。

いずれにせよ、この種のモノはよほどのオプティミストか、失恋したてのクライマーしか使う者がなかったようで、いちはやく、商品市場から姿を消しました。

アイスメス(アイススティッヒェル)

ピッケルやアイスバイルなど、氷壁に二本のアイスアックス(氷斧)を打ち込み、そいつにぶら下がって登るのが、「ピオレ・トラクション」技術。欧米では1970年頃、日本では73年3月に谷川岳一ノ倉沢αルンゼで初めて試みられました。それまでアックス類は氷を砕く道具であったが、以降、氷に打ち込み、文字どおり引っ張る(traction =トラクション)ことをメインとする道具となった。出歯アイゼンの発明(1934年頃)以来の、氷壁登攀に対する斬新な意識変革の所産です。

私が初めて氷壁登攀の真似事をしたのは、そんな技術を露だに知らぬ68年11月、甲斐駒ヶ岳の黄蓮谷を溯ったときです。当時は氷壁を登るのに二つの方法しかなかった。ピッケルで氷を砕き、階段を刻んでゆく「カッティング」か、それが無理な傾斜なら、アイスピトンを打ち、アブミをかけて登る人工登攀。いずれにせよえらく時間とエネルギーを費やす作業だった。もっと速やかにスマートに、氷壁を駆け登る手段はないものか。

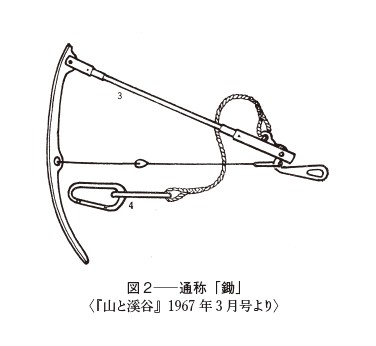

むろん、ヨーロッパではそう思うひとが早くからいて、初めはアイスピトンを短剣みたいに握って振りかざし、氷の肌に突き刺して登っていたが、1960年代初め、専用のアイススティッヒェル(Eisstichel /図3)やハントグリューデル(Handgrödel/図4)が登場。傾斜がさほどでないならば、もうカッティングは不要とのことだった。

日本には64年夏、アイガー北壁に挑んだ大倉大八、芳野満彦らがアイススティッヒェルを持ち帰り、「アイスメス」と称して紹介。『岳人』(1966年2月号)で出海栄三に、メスはオランダ語、変な造語をするでない、正しくアイススティッヒェルと言いたまえ、と叱られたが、ぼくらは舌を噛みそうでアイススティッヒェルとはなかなか言えず、一般にはアイスメスで広まってしまう。

60年代末、アイスメスも国産品が店頭に並び、黄蓮谷でカッティングの力仕事に懲りた私は早速こいつを購入。スキーストックの握りの部分に四角錐のキリが付されたシロモノだった。アルプス帰りの友人にホンモノも借り、ダブル・アイスメスを両手に、いざ出陣。さあ、これで風のごとく蒼い氷の壁を駆け登ってゆけるであろう。

ところが、そうは問屋がおろさなかった。アルプスの、雪が圧縮されて出来た氷ならばいざしらず、日本の凍れる谷の氷壁に、アイスメスは無力だった。全くなんとも、歯の立つモノではなかった。以来、二度とこのシロモノを使ったためしはありません。

1970年代初葉、ピオレ・トラクション技術が輸入されたため、アイスメスの生命はほんの数年間で尽き果てる。国内で有効利用したひとは誰もいないのじゃないかしら。

*

氷壁用の道具のうちで、いちはやく消えてしまったヘンな道具を、もう三つ四つ列挙しておきましょう。

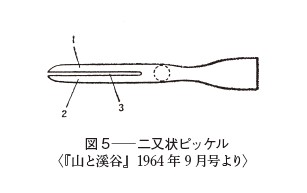

滑落停止がピタリと決まる「二又状ピッケル」(図5、『山と溪谷』1964年9月号)、ピックとブレードが畳み込める「折りたたみピッケル」(『山と溪谷』1965年7月)、下りがらくちん「後ろ出歯アイゼン」(『クライミング・ジャーナル』2号、1982年7月)。どこに紹介されていたか忘れたが、トラヴァースのときに良さそうな「横出歯アイゼン」というのもあったっけ。

いまは絶えて、ゆくえ儚き道具たち

おんみらは、疾く現世を過ぎ去りぬ

それとも、ズボラな老クライマーの押入の、奥の奥処(おくか)でひっそりと、昔の夢を見ているか……。

しかし、こうした失敗作、厖大な試行錯誤の積み重ねの上に、登山史あるいは人類史は営々と築かれてきたのであろう。もっとも、道具に限って言えば、その進化はかならずや身体の方の退化を促す。反文明的な意図浅からぬ登山営為にとって、道具の進化は両刃の剣かもしれません。

ところで、さっきアイスメスなど二度と再び使わなかったと記したのに、いま私の手にはそいつがある。もうすぐ擱筆(かくひつ)、一杯飲ろうというのです。ウイスキーにはオンザロックス。型抜きの氷は風情がないので冷蔵庫にはいくらか大きな氷塊がつくってある。いまこそ、氷壁における不肖の武器、わがアイスメスの出番なのだ。

けれども、その無骨な砕氷器、アイスピックの来歴を知る者は、私のほかに、誰もいない。

登山史の森へ

カモシカ山行の由来、沢と谷とはどう違う、川端康成・夏目漱石と山、日本でザイルが初めて使われたのはいつか、『単独行』に登場する加藤文太郎の友達とは、松濤明『風雪のビヴァーク』秘話など、登山史の“裏側”を丹念な調査で読み解く。

| 著 | 遠藤甲太 |

|---|---|

| 発行 | 山と溪谷社 |

| 価格 | 1,650円(税込) |