行程・コース

行程・コース

天候

【1日目】晴れ時々曇り

【2日目】暴風雨の為、停滞

【3日目】快晴

【4日目】快晴

登山口へのアクセス

バス

その他:

入山/秩父鉄道三峰口駅07:44発ー川又バス停08:26着(秩父市営バス「せせらぎ号」/¥610)

下山/川端下14:35発ー小海線信濃川上駅05:10着(川上村営バス/¥580)

この登山記録の行程

【1日目】

川又バス停(08:40)・・・雁坂峠登山口(08:54)・・・雁道場[休憩 5分]・・・突出峠(11:15)[休憩 5分]・・・地蔵岩分岐(12:28)・・・雁坂小屋(13:30)・・・雁坂峠(13:55)・・・雁坂嶺(14:31)・・・西破風山(15:46)・・・笹平(破風山)避難小屋(16:15)

【2日目】

笹平(破風山)避難小屋(00:00)※荒天の為、停滞。

【3日目】

笹平(破風山)避難小屋(07:00)・・・巻き道分岐(07:00)・・・木賊山(07:09)・・・甲武信小屋(07:40)・・・甲武信ヶ岳(08:02)・・・三宝山(08:43)・・・大山(10:20)・・・三宝山(11:05)・・・甲武信ヶ岳(11:45)・・・両門ノ頭・・・東梓・・・国師のタル(14:57)・・・国師ヶ岳(17:01)・・・大弛峠(17:30)

【4日目】

大弛峠(06:30)・・・朝日峠・・・朝日岳(07:46)・・・金峰山(09:15)[休憩 15分]・・・金峰山小屋(09:52)・・・八丁平分岐(11:15)・・・廻り目平(12:10)・・・川端下(13:10)

高低図

標準タイム比較グラフ

登山記録

登山記録

行動記録・感想・メモ

【はじめに】

今回の山行はGWの混雑を避けてひっそりとした静かな山旅を楽しもうと思い5月中旬の平日に行った。メインルートは奥秩父の主脈だったが、登山口も人が少ないと思われる武州側を選び、1日目の雁坂峠まではほとんど人と出会う事も無く満足な山旅ができた。2日目の風雨による停滞も頑丈な避難小屋に守られて快適に過ごす事ができた。しかし3日目の快晴の朝、甲武信小屋までの道中でこの山行をゴミ拾い縦走へと変えてしまう不思議な「白い皿」に遭遇する事となった。自然の山中には全く似合わない落とし物とも、忘れ物とも判別しがたい美しく輝く「白い皿」と出会ってしまった。一度はそこを通り過ぎたが、その印象的な皿に何となく後ろ髪が引かれるような思いに駆られ、戻ってその皿を手に取ってしまったのが、その後に続くゴミ拾い縦走の始まりであった。

以降、ここではゴミ拾い活動とその結果の考察を中心に記し、ルート解説や小屋施設等の報告は他に幾多でもあるであろう記録にゆだねる事としたい。

【ゴミを捨てない/ゴミを拾おう】

小学生の社会・道徳や環境美化活動でこんな標語の元、集団でゴミ拾いを行った記憶がある人も多いのでは。さて大人になって、皆さんはどうしているのだろうか。流石にポイ捨する人はほとんど見かけないが、落ちてるゴミを拾う人もいない。街は雑多で元々ゴミゴミしているからゴミが落ちていてもさほど気にならないかもしれないが、山ではどうだろう。喧噪を逃れて豊かな自然の中で過ごしたいと思い山に入る人が多いと思われるが、そこでゴミに遭遇したらどう思うだろうか。私の場合、脳内でゴミはノイズとして見たくない物に分類され、見なかった事として今までは自動的に処理されてきた様に思う。しかしその都度、心の中では何か後ろめたい様な気持ちを引きずってきたのも事実である。しかい今回は出会ってしまった不思議な「白い皿」が後ろめたく思いつつも「拾う」という行動を起こす事ができなかったそれまでの自分を一歩前へと押し進めてくれる事になった。道の脇に置いてあったガラス製の「白い皿」。なんでこんな所にあるのか不思議に思いつつも一度は通り過ぎたが、誰も拾わなければ永遠のゴミとしてここに放置され続けるるであろう「白い皿」。意を決して道を戻って回収した。さらに歩を進めると、今度は甲武信小屋の手前の道端で、昭和の時代に投棄されたと思われる半分土に埋もれた錆びた缶入りの青いビニール袋を掘り起こし、これも回収。以降、今まで何度もゴミを拾う事に躊躇していた反動からか、拾う行為にすっかりハマってしまい、どうせなら…とう思いから、予定ルートを逸れて時間の許す限り、甲武信ヶ岳~十文字方面へも足を延ばしてみる事にした。三宝山付近でタオル、尻岩手前では壊れたビニール傘を回収し、大山付近から折り返し再び甲武信ヶ岳へ戻る。国師岳への主稜線上ではやはり半分土に埋もれたウイスキー瓶や缶、菓子や即席麺の袋等、昭和時代と思われる投棄物を次々と発掘、回収。これら大物ゴミ回収の合間には飴のビニール片や劣化して落ちてしまったピンクテープの破片等を歩きつつ拾ったが、これが荷物を背負いながらのスクワット状態となり結構しんどかった。他に土に戻りかけた軍手や歩行ポールのポイントプロテクター、スパッツの片割れ、靴底の破片等、登山ギアのゴミも多かった。3日目のキャンプ地/大弛小屋でそれまで回収したゴミ類の処理を小屋に託す事も考えたが、今回のゴミ拾い縦走での成果をまとめて記録として残す必要性があると思い、家まで持ち帰る事にした。4日目は金峰山から廻り目平への下山で、こちらも割とポピュラーなルートの為、前日に引き続きゴミも多めだろうと思っていたが予想に反して少なかった。ただし、朝日岳~金峰山間で新し目のピンクテープの塊が道から数メートルの場所に投げ捨てられるように落ちているのには心が痛んだ。本来、山を保護する立場の人の行為だとすれば許されない事だと思う。さて以上ような経緯で回収し、持ち帰ったゴミの総量はなんと3㎏。缶類は現地で潰して嵩を減らしたものの、大きめのコンビニ袋がパンパンになってしまう程であった。

【なぜ山にゴミがあるのか】

考えられる原因は以下の3つ

①意志を持ってゴミを捨てる

今時、この様な行為をする登山者は全く見かけないが、ひと昔前は普通だったらしい。今回の山行でも半分土に埋もれて錆付いた昭和時代の缶類が多数落ちていた。ただし私が登山を始めた1980年にはゴミを投棄する行為は見られなかったと記憶する。考えられるのは1956年の日本隊マナスル登頂以降の第一次登山ブームだが、今回投棄されていたビール缶のタイプ(鉄製/プルトップ)から推測すると缶類がアルミ化された1971年以前の慣習だった事が推測される。ゴミを入れる袋の色も今は半透明が主流だが、私が子供だった当時は青色だった様な気がする。鉄類は錆びて土に返るから別にそのままで良いのでは…との意見もあると思うが、今回発掘して解ったのはビニールに入れて投棄された缶類は、劣化して破れたビニールから露出した部分は錆びていたが、ビニールに覆われたまま土に埋もれていた部分はほぼ50年以上たった今でも当時のままの状態で残っており、自然に還っているとは言い難い。錆びているとはいえ、見た目が醜く、それに心が痛んでしまうのは私が昭和生まれの世代だからだろうか。これらの投棄されたと思われるゴミ類は昔からハイカーや登山者に人気だった主稜線で多くみられ、今回は登山道から見える範囲でのゴミ回収だったが、峠やコル等の広めの休憩場所では木や草の陰に未だ相当数の昔の投棄物が潜んでいるのではないかと思われる。この地域は3県の水源地にもなっており、それを喧伝している県や地域もある為、それぞれの水源地上部に位置する主稜線でこの様な負の遺産が残っているのはいかがなものかと思う。この時期に入山し心当たりのある諸先輩方は深く反省してほしい。

②歩行や休憩中に思わず落とす

今回、回収したこの手のゴミは軍手、飴の袋、登山ギアやその破片、カメラ三脚の部品。ザックに取り付けていたのに…ポケットに入れていたのに無い、落とした!…と経験した人も多いのでは。これらは落とした時点ではゴミではなく「落とし物」だが、拾う人がいなければやがてゴミ化してしまう。手袋等、誰かが近くの木に解りやすく吊したであろうと思われる落とし物も時々見かけるが、これも回収されなければやがてゴミ。私がこれらの落とし物を拾った場合、それが新し目の物であればピストン登山者の落とし主と遭遇する可能性がある為、すれ違う下山者にその旨を確認しながら登っている。しかし最終的に落とし主がいなければゴミとして処理する事にしている。また自分が落とし主にならない工夫として、グッズをザックにしっかり固定しても木の枝や岩に接触して脱落する可能性があるので、たとえ僅かなグッズであっても面倒がらずザックや雨蓋の中に収容し、なるべく外側に露出させない様にしている。また履くパンツもポケットにチャック付きの物を選び、常にチャックが閉まっているかどうか確認しながら歩いている。皆さんも山のゴミを増やさない為にも、落とさないちょっとした工夫をしてみてはどうだろうか。

③休憩場所やチョイ置きでの置き忘れ

この手の置き忘れで多いのが、岩の上に干したままで数日たっているようなタオル。中身が残されたまま岩陰に残されたペットボトルも多い。軍手もそうだが誰が使ったのか解らない湿ったタオル等の繊維製品を拾うのは結構、勇気が必要。しかしこれらも忘れ主の手に戻らなければただのゴミとなる為、勇気をもって拾う様にしている。これらも新し目のものであれば行き交う人に声掛けして返却の努力をするが、出会えなければゴミとして処理している。この置き忘れ防止策としては、休憩や昼食時に必要な物を事前に予想し、ザックの上部や雨蓋に収納しておいて、ザックの中身を必要以上に広げない様にしている。中身を広げる必要がある場合は広めの砂礫地を選び、グッズが草地や岩陰に紛れ込まない様にしている。また出発時には自分の居た場所を今一度、指差しでチェックし忘れ物がないか確認している。皆さんにもぜひやってみてほしい。

さて、今回の山行を通して上記①②③に該当しないゴミがある事に初めて気づいた。それは登山者を安全に登山道へ導くテープ類。特に最近の蛍光ピンクのテープは道標としてはとても目立ち機能的とも言えるが、劣化後にゴミ化してしまうと逆に人工的な色が自然の中では浮いてしまい、違和感を覚える。昨今の登山ブームで道迷いによる遭難者が多発している事は知っているが、その為か最近は以前よりピンクテープの数が増えている様にも思える。今回の主脈ルートでも道を見誤るような地形でもなく、しかも目の前には明瞭なトレースがついている様な一本道でも過剰な数のピンクテープが見られた。また生きた木の幹や枝ではなく、やがて風雨で折れて落ちてしまいそうな細い枯れ枝等に結ばれたテープもあり、ゴミ化以前に安全確保上でも問題がありそうなマーキング方法が見られた。これらは近場の山小屋や地元の自治体、山岳団体が管理し実施しているのだと思うが、ゴミ化するテープマーカーの扱いを含めて、山中でのルートマーキングのあり方を検討する必要があると感じた。

【終わりに】

街でも山でもゴミを拾う行為には結構な勇気がいる。目の前に落ちているゴミを前にして、子供の頃には持っていたはずの純粋な倫理感に背く痛みを感じつつ、その勇気がなくていつも見て見ぬ振りをしながら大人なってしまった自分。せめて山の中では自分に素直でありたいと思いながら入った先で出会った不思議な「白い皿」がきっかけとなって、今回は入山当初は予想もしていなかったゴミ拾い山行となった。還暦を過ぎ、普段の生活では徐々に終活を始めているが、今回のゴミ拾い山行では今までの私の登山歴の中に残してきてしまった負の遺産(見て見ぬ振りをしてきた罪悪感)を清算する様な終活の余韻が残った。

フォトギャラリー:39枚

雁坂峠登山口。川又バス停より徒歩15分

雁坂峠登山口から1時間位登った所にある水場。水量は多くないが安定して出ていた。

樺避難小屋。近くに水場はないがしっかりした綺麗な小屋だった。

雁坂小屋直下の水場。水量はそれほど多くない。さらに20分程下れば小屋に水を引いている水源の沢がある(こちらの水量は豊富)

雁坂峠。さすが、人気が高いせいか説明看板が多数並び目立っていた。

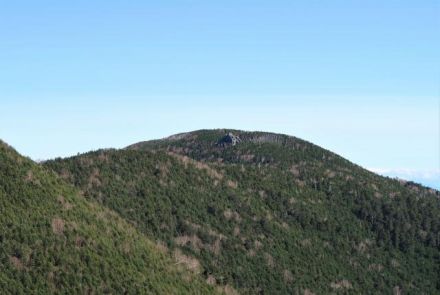

雁坂嶺

破風山

破風山避難小屋。1日目の宿泊地だが翌日が荒天となった為2泊する事となった。中は広く頑丈で安心できる避難小屋。水場は歩いて20分との事。

破風山避難小屋から水場へはトレースが左右に1本ずつある。この写真は右のトレースでピンクテープの表示がある。

てっきりこちらが水場への道だと思い、また途中にもしっかりテープのマーキングがあった為、疑わずに小尾根下ったが結局、西沢渓谷から延びる林道に出てしまった。林道脇の枝沢から取水し登り返したが往復1時間くらいかかってしまった。多分、避難小屋から左のトレースが正解だったのだろう。

3日目/木賊山への上り5月の半ばだが日陰には雪が残る。

木賊山手前で道の脇に置いてあったガラス製の「白い皿」。なんでこんな所にあるのか不思議に思いつつも一度は通り過ぎたが、誰も拾わなければ永遠にゴミとしてここに放置される事になる為、道を戻って回収した。誰かが風で飛ばされないように石の重しを載せたらく前日の雨水がたまり、凍って石が氷着していた為、暫く手に持って氷を溶かしながら歩く。これがゴミ拾い登山のきっかけとなった。

木賊山

木賊山~甲武信小屋缶の登山道脇で見つけた青いビニール袋。劣化し中から錆びた鉄缶のような物が露出していた。結び目が残っていたので故意に投棄されたものと思われる。

甲武信小屋

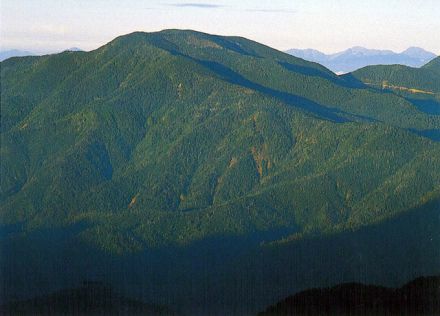

甲武信ヶ岳から国師岳方面。この主稜線上に大量のゴミが待っているとは予想もしていなかった。

三宝山

三宝山山頂の岩陰に置き忘れと思われるタオル。誰かが岩の上に載せてものが風で吹き飛んだか?前日の雨でしっかり濡れていた。

三宝山から十文字峠方面に下った所で柄のないビニール傘を回収。木に立てかけてあったが、落ちていた傘を誰かが拾って立てかけたか、あるいは持ち主が捨てていったか?

大山の手前まで行って引き返し、再び甲武信ヶ岳へ向かう。

甲武信ヶ岳から富士見の間で古い軍手とビニール傘の柄に部分を回収。ビニール傘の本体は十文字j峠方面で回収したが持ち主にはどの様な事情があったのだろうか?

富士見

国師のタル

国師のタル付近に投棄された缶、瓶類のゴミ。わざわざ木の洞に投げ込んであり、また半分土に埋まった状態だったので恣意的に隠す様に投棄されたと思われる。登山道からは見えないが他のゴミを回収する時には発見した。

国師岳

朝日岳より金峰山方面

劣化したピンクテープは地面に落ち半ば土に埋もれていた。

県境の標識も半ば割れて破損している状態だが、これは地面の標識としてまだ機能していると思われるのでそのまま放置。

朝日岳への途中。白いビニール袋にゴミが沢山詰まっている。下山後軽量したら3㎏もあった

同じくゴミ問題やオーバーツーリズムで困っている富士山を背景に。

枝に付けたピンクテープだが枝が折れて地面に落ちていた。色は褪せているが幹に括り付けたテープがあったので落ちていたピンクテープは回収。

ピンクテープ多すぎる。明らかにトレースが解る所には不要だと思う。

金峰山から下山途中の西俣沢に放置された車。こちらも錆びたゴミだが流石に回収は無理。

ホワイトベアーの固形燃料。木賊山~甲武信小屋缶の登山道脇でコーヒー缶と共に青いビニール袋に入れて投棄されていた。

下山後、廻り目平付近で湿ったゴミを干している。

空き缶は石で潰す。

缶、瓶類のゴミ。左上はウイスキー瓶、ビール/ジュース缶。右上の青い缶はキャンピングガスのガスカートリッジ。その下大小2つの丸い缶はホワイトベアーの固形燃料。左下はイワシやツナ缶、およびフルーツ缶。右下、棒状の物はカメラ三脚の調整ノブか。王冠は朝日岳の頂上で拾ったが昔は瓶詰ジュースを持ってきていたのだろうか。缶類はほぼ原形を留めていたが嵩を減らす為、現場で潰して持ち帰った。

ビニール類のゴミ。左上は缶や他のゴミが中に入った状態で投棄されていたので昔の大型ごみ袋と思われる。そう言えば1970~80年代のゴミ袋は青色だった様な気がする。右上は即席麺の袋。一見、今の物と変わらない絵柄だか裏面の説明文は昭和っぽく簡素なのでやはり昔のものか。また菓子類の袋は今では見かけないものばかり。中央下にある緑色の箱はタバコ。以前は吸い殻等のゴミが多かったがマナーが向上した為か殆ど無かった。その左は飴の袋。今はポイ捨ては考えられない為、多分ポケットやポーチに入れたものを不意に落としてしまったか。

ルート標識マーカーのゴミ。耐侯劣化で切れて木の幹や枝から落ちてしまっていたもの。中には劣化が進み靴で踏まれて小片になってしまったものや、半分土に埋もれてしまったものも多く見かけた。特にピンクテープは目立つ上に量が多く、荷物を背負ったまま、その都度かがんで拾わなければならず苦労した(スクワットの練習にはなりましたが…)

布類/その他のゴミ。左側の柄が折れたビニール傘は本体と柄が別々の所に捨てられていました。使い物にならなくなったので別々の所に捨てたのでしょう。悪質です。黄色のタオルは三宝山山頂の岩陰にあったので置き忘れと思われます。それと軍手が2.5組、いずれも相当劣化してボロボロでした。これらも歩行中の落とし物と思われます。右上はショートスパッツでその下は歩行ポールのポイントプロテクター靴底の破片等、足回り登山ギアの落とし物。それと意味不明の白い皿…不思議です。

国師のタルで回収したプルトップ式(開けた飲み口の金属が本体から分離する)の鉄製アサヒビール缶。それまで缶蓋に穴をあけていたのがプルトップ式へ進化したのが1965年。缶本体が鉄からアルミになったのが1971年頃なのでこの鉄製の缶は1965年から71年の間の生産物と思われる。投棄されてすでに50年以上だがきちんと原型を留めていた。(写真は持ち帰る為に石で潰した状態)

装備・携行品

| シャツ | アンダーウェア | Tシャツ | ソフトシェル・ウインドシェル | ダウン・化繊綿ウェア | ロングパンツ |

| サポートタイツ | 靴下 | レインウェア | 登山靴 | バックパック | スタッフバック |

| 水筒・テルモス | ヘッドランプ | 予備電池 | タオル | 帽子 | グローブ |

| サングラス | 着替え | 地図 | コンパス | ノート・筆記用具 | 腕時計 |

| カメラ | 登山計画書(控え) | ナイフ | 修理用具 | ツエルト | 健康保険証 |

| ホイッスル | 医療品 | 熊鈴・ベアスプレー | ロールペーパー | 携帯トイレ | 非常食 |

| 行動食 | テーピングテープ | GPS機器 | シュラフ | シュラフカバー | テントマット |

| スリーピングマット | ストーブ | 燃料 | ライター | カップ | クッカー |

| カトラリー | ローソク・ランタン | ||||

| 【その他】 食料は3日分+予備食1日分を携行 | |||||