行程・コース

行程・コース

天候

雨後晴れ/晴れ/晴れ後曇り

登山口へのアクセス

タクシー

その他:

米沢駅からタクシーで入り、飯豊山荘からタクシーで小国駅へ出る。

この登山記録の行程

米沢(8:45)大日杉(10:40)地蔵岳(13:30)御沢別れ(15:40)切合小屋(16:50/5:45)草履塚(6:00)飯豊山神社(7:25~40)飯豊山(8:00)駒形山(8:25)御西岳(9:10)御西小屋(9:20)大日岳(10:50)西大日岳(11:25)薬師岳(11:35)大日岳(12:10)牛首山(12:40)大日岳(13:40)御西小屋(14:30~45)天狗ノ庭(15:10)御手洗池(15:35)烏帽子岳(16:40)梅花枝岳(16:50)梅花枝小屋(17:10/5:55)北股岳(6:25)門内岳(7:30)胎内岳(7:55)扇ノ地紙(8:00)梶川峰(8:45)湯沢峰(11:10)飯豊山荘(12:55)

高低図

登山記録

登山記録

行動記録・感想・メモ

その① 1969.8.3~6 単独

大石から大熊小屋へ入り、朳差岳に登って南へ縦走する。雨に見舞われて門内小屋に2泊し、雨と強風の中を北股岳まで歩くが、視界ゼロなので縦走を諦め、カイラキ雪渓を下降して長者原へ下山する。

その② 1971.5.2~4 徳永

機動隊が赤軍派を警戒する長者原から西俣ノ峰の長い尾根に取付いて主稜線へ上がる。二日目から下り坂になり、北股岳を越えて烏帽子岳まで行くが、三日目は低気圧が接近して更に悪化し、前進を諦める。カイラギ雪渓を下降して下山する。

その③ 1992.5.2~5 単独

20年振りに飯豊連峰に登る気になり、山スキーを持参して、川入から入山する。サイドに付けたスキー板が木の枝に引っ掛かってザックが破け、大いに慌てる。三国岳を越えて切合小屋に泊る(宿泊者70人の盛況)。

二日目は強風で行動不可、沈殿を決め込み、食料を節約して過ごす。三日目、強風の中を歩き始めるが、草履塚を越えると前へ進めなくなり(スキー板が風にあおられる)、諦めて引返し、切合小屋に泊る。

四日目、食料も気力も乏しくなり、下山とする。酒を酌み交わした隣の郡山の人から車に乗せてやると誘われ、郡山まで運んでもらう。

その④ 2001.6.21~22 財津

何としても最高峰の大日岳を踏みたいと、鬼石小屋泊りの速攻で計画する。川入から登り、切合小屋で一息入れて飯豊本山を越える頃から雲が押し寄せてきて、雷鳴の中を鬼石小屋へ逃げ込む。

二日目も天気に恵まれず、錐が深くて視界が無いので、大日岳を諦め、カイラギ雪渓から下山する。

御沢口(5:55)地蔵山(8:30)三国岳(9:30)種蒔山(11:00)草履塚(12:10)飯豊山(14:00)御西岳(14:55)御西小屋(15:00/5:15)烏帽子岳(7:15)梅皮枝小屋(7:45~8:15)温見平(10:45)飯豊山荘()

その⑤ 2001.9.28~30 沢口/加瀬

「今回も天気に恵まれないのだろうか!」と、米沢駅のタクシー乗場で雨空を見上げながら先週の3連休の全国的な快晴に思いを致す。過去4回、天気に阻まれて思いを遂げる事が出来なかったので、半ば自棄気味だ。

米沢駅で友人との暫しの逢う瀬を切り上げて加瀬さんもタクシーに乗り込む。訥々とした口調の運転手は登山口への道を知らず無線で問い合わせて走るが、改修工事中のトンネルで前進を阻まれる。慌てて地図を広げて引き返し、最奥の民家の釣堀を左へ入って、やっと大日杉登山口へ着く。30分と4,000円余を無駄にしたが、車のフロントガラスを打っていた雨はどうやら上がった様だ。鉄筋コンクリート造りの堅固な山小屋で身支度をし、入念な準備体操をやって出発する。

地蔵岳まで標高差950mの登り一方の登山道を50分/10分のペースで確実に稼ぐ。通り雨に見舞われるものの大した事は無い。雲の動きは早く地蔵山頂に着いて、「やれやれ、登りの山は越した。天気も確実に良くなっている」と、薄日の陽射しを楽しみながら腰を下ろしてゆっくりと休む。

飯豊本山は雲に包まれているが草履塚から左の部分は見えており、稜線の上に切合(きりあわせ)小屋が屋根の直線を伴って目を惹く。標高差は200m程で、途中の緩いピーク2つを越えて3つ目のピークから右へ下ると小屋に着く訳で、「もう、登ったも同然だ」と、ほっとしながら眺め遣る。

白川源頭の紅葉が始まった山肌を眺めて岳樺が茂る『お坪』へ登り、「登りが少ないだろう」と『飯豊の穴堰』のある御沢の方へ降りて行くと、踏跡は笹に覆われて判り難く「無理は止めよう」と尾根へ引き返す。

樹林の中の湿った道を登ると岩場が現れ、岩の小段の上で夕日を浴びて一本立てる。雲は次第に上がって、ついに飯豊山頂が姿を見せる。磐梯山が三角形のシルエットで見え、安達太良連峰は沼ノ平上部のガレが白く、吾妻連峰はゆったりと連なった姿に存在感がある。「最後のピッチだ」と出発すると間も無くトラバース道になり、2本目の小沢で水を汲んで5分で切合小屋に着く。

2階は先客で埋まり、1階にゆったりと陣取って炊事に掛かる。隣では男性1人が食事中で、酒をご馳走になって話が盛り上がる。福島在住の66歳で、「昨日、今日と大日岳を目指したが悪天に災いされて登れなかった」と言う。「明日は好さそうですね。行かないんですか」と水を向けると、「いつでも来れるからねえ」との言。「明日の好天は約束されたも同然の雲行きだ」と酒も手伝って気勢が上がる。

小屋の外に出ると眼下には米沢市街の灯りが広がり、西に傾いた月と星々が夜空を彩る。風はあるが雲は無く、明日は快晴に恵まれそうだ。

膝の屈伸を入念に行ってから歩き出す。残念ながら大日岳の方角は雲が多く、稜線の向こう側から次々と滝雲になって押し寄せて来る。「山頂に立つ頃には晴れますように」と願いつつ草履塚へ向かう。水溜りには氷が張り、登山道一面に長い霜柱が立っている。西面に出ると朝日は当らず、左からの風が冷たく冬近しと感じる。「これで雨が降ったら遭難ものだ」と秋山の厳しさを思い起こす。下山パーティーと擦れ違って飯豊山神社に着き、小屋に入って一本立てる。

飯豊本山は小屋から一投足の距離で、山頂からの初めての展望を楽しむ。沢口さんも念願の山に登って満足げだ。御西岳も大日岳も雲の下だが、雲は薄く流れがあるので、「そのうちに晴れるかも知れない」と希望を繋いで最高峰を目指す。

御西岳の三角点を確認し、小屋へ下ってザックを置き、カメラと若干の食べ物をポケットに突っ込んで大日岳へ向かう。山頂は次々と流れて来る雲の中で姿が見えないが、文平ノ池の鞍部は雲が切れて風が流れており、牛首山も時々頭を出して天気は好い方へ向かうようだ。「足掛け32年、5回の挑戦にして如何にか飯豊連峰の最高峰が踏めそうだ」と、些か心が躍る。笹原の緩い道が登りに転じ、次第に急になる。

薄いガスに包まれた山頂の北斜面は霧氷で白く化粧している。念願の大日岳山頂で一休みして食事を取り、二十世紀梨を分け合って食べる。「小川さんが果物を持って来るなんて珍しいわね」と感心され、「5回目にしてやっと願いが叶う、思い入れの飯豊山だからね」と応じる。

予想通り雲が薄くなって晴れ、草黄葉の西大日岳が雲間に見え隠れする。「ゆっくり帰っている」と言う沢口さんを置いて、加瀬さんと西大日岳へ足を伸ばす。霧氷で白い這松を掻き分けて緩やかに下ると、左手の平坦地には雪渓が残っている。

整地されているのは雪渓の水を当てにした幕営の跡だろう。西大日岳を踏む頃には雲がほとんど切れて、頭上に青空が広がる。「薬師岳まで行こう」と加瀬さんを誘い、潅木と草の尾根を更に先へ進む。踏跡は一変して薄くなり、足を伸ばす人が少ない事を思わせる。薬師岳からは、牛首山の稜線が午後の太陽を浴びてくっきりと力強い線を描いている。

「次に登るチャンスは無い」と考えて牛首山を目指し、大日岳山頂で加瀬さんと別れる。道ははっきりしているが荒れた部分や笹や草に覆われた所もあり、牛ヶ首の鞍部には身を没せんばかりの笹が茂って歩く人の少なさを窺わせる。

奥の高い方のピークまで登り、山頂で一息入れる。岩稜にはコケモモが茂り、少し遅いが、果実酒に使えそうな実を選んでビニール袋に集める。

御西小屋に帰ると2人の姿は無く、昨日切合小屋で一緒だった3人連れが上がり込んでいる。思ったより遅くなったので先を急ぎたいと思うのだが、疲れが出て「梅花皮小屋までの3時間は長いなあ」と負担に感じる。

夕方を感じさせる陽射しの中を歩き始める。少し下って小ピークを越えると尾根道が見通せるが、2人の姿は見当たらない。這松や笹の根が出て歩き難い付け替えたばかりの尾根道を行って天狗ノ庭で一息入れ、尾根の北側を辿って御手洗池で2本目を立てる。笹の絹の山裾を大きく広げた本山が暮色に染まってくっきりと見えている。

烏帽子岳の登りに掛かる2人を発見する。30分遅れくらいだろうか。山頂を越え、疲れた体に鞭打ってカイラギ岳へ登り、小屋へ下る途中で左の水場へ逸れ、ポリタンを満たす。

梅花皮小屋のお客はツアーの10人と、我々だけである。小国山岳会のメンバーが交代で小屋番に上がって来ており、ビールを買った人に途中で採ったマイタケを御裾分けしている。大喜びして味噌汁に入れ、野生の香りと味に舌鼓を打つ。

下山予定の湯ノ平へは林道が崩壊してタクシーが入らないと判り、「カイラギ雪渓を下ろう」と言うと「崩壊が激しくて危険だ」と言われ、女性陣も反対する。下山路に窮し、一番楽な梶川尾根から飯豊温泉へ下る事に落着く。

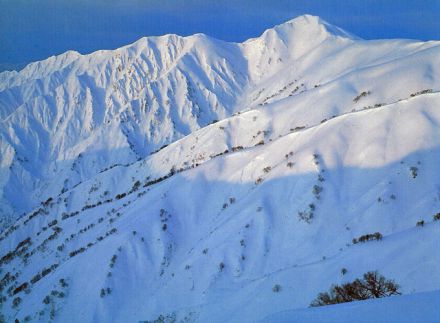

霜柱と氷を踏んで北股岳へ登る。途中で朝日を享け、冷気の中の飯豊本山や大日岳に見入る。山頂からは門内岳や朳差岳が懐かしい。門内小屋は山頂直下にちょこんと建っており、「あれ、こんな位置だったかなあ」と30年前を想起する。建物は相当な古さだ。

尾根道を気持ち好く歩いて行くと早いパーティーが登って来る。扇ノ地紙から梶川尾根へ折れ、草に覆われた緩い道を梶川峰へと歩く。潅木帯に入って急激に高度を下げ、「ブナ林にはマイタケが見付るかも知れないよ」と言う小屋番の示唆を思い出して大木の根元を探すが、発見出来ない。が、ヤマブシタケに出合い、ムラサキシメジを採る。

飯豊山荘でタクシーを頼み、温泉で3日間の汗を流す。「どうもシイタケの様だ」と採ってきた大ぶりの茸は、「ダメダメ、ツキヨタケだ。食えないよ!」と、タクシーの運転手から一喝されてがっかりする。