今、紅葉の見頃を迎えている山はここ! 9月下旬〜10月上旬におすすめの紅葉の山ガイド

全国的に例年よりも少し遅れている紅葉模様。これから歩くのに最適な紅葉の山を紹介する。

目次

2023年、今年は例年よりも少し紅葉の訪れが遅れているようだ。日本一紅葉が早い山とされている北海道・大雪山は、例年であれば9月中旬には見頃を迎えているが、層雲峡ビジターセンターの情報によると、今年は9月15日時点でようやく赤色に色づき始めたとのこと。全国的に9月中旬になっても気温が高く、山の色づきも少し足踏みしている様子だ。

気象庁の週間天気予報によると、10月1日時点でも関東以南では最高気温が30℃を超える地域が多い。麓では本格的な秋を実感できるのはまだ先になりそうだが、山の上では徐々に色づき始めるはずだ。北海道や東北、そして3000m級の山が連なる日本アルプスでは、稜線から紅葉が始まる。ここでは、9月下旬に訪れるのにおすすめな紅葉の山を5つ紹介する。

家族と散策気分で紅葉巡り 大雪山・高原沼(たいせつざん・こうげんぬま)

北海道/1500m(高原沼)

大雪高原温泉〜ヤンベ温泉〜大雪高原周遊コース〜ヤンベ温泉〜大雪高原温泉 日帰り/4時間

紅葉の見ごろ:9月下旬〜10月上旬 *例年は9月中旬〜9月下旬

大雪山高原沼は、大雪山東山麓の紅葉観光では黒岳(くろだけ)、銀泉台(ぎんせんだい)に並ぶ景勝地。高層湿原と湖沼群にはウラジロナナカマドやダケカンバなどが自生し、紅葉シーズンには赤に黄に美しい。シーズン中は多くの観光客が訪れ、1周7kmの間に点在する大小10個ほどの沼巡りを楽しめる。これらの代表的な沼の周囲は登山道が狭く、長時間立ち止まるには不向きだが、付近の緑の沼や大学沼などでは休憩や昼食を楽しむスペースがある。しかし、ここは熊の出没も多く、沼巡りをするために、登山口にある「ヒグマ情報センター」にて、熊出没情報や遭遇時の注意点のレクチャーを受けてからの入山が必要となる。(写真・文=谷水 享)

MAP&DATA

山行アドバイス

9月23日〜10月1日の紅葉シーズン時はマイカー規制が実施され、シャトルバス(層雲峡〜高原温泉)が30分おきに運行される。ヒグマの生息区域なので、熊鈴、笛などを用意すること。ヒグマの出没状況によっては高原沼以降は通行止めとなり、最終時間になると監視員と共に下山することになる。

山麓情報

登山口にある大雪高原温泉「大雪高原山荘」は、標高1260mにある秘境の温泉と名高い。裏手にはぼっけ(硫黄の煮え立つ泥湯)、蒸気や温泉が湧き出ているとこを見ることができる観光のスポットにもなっている。

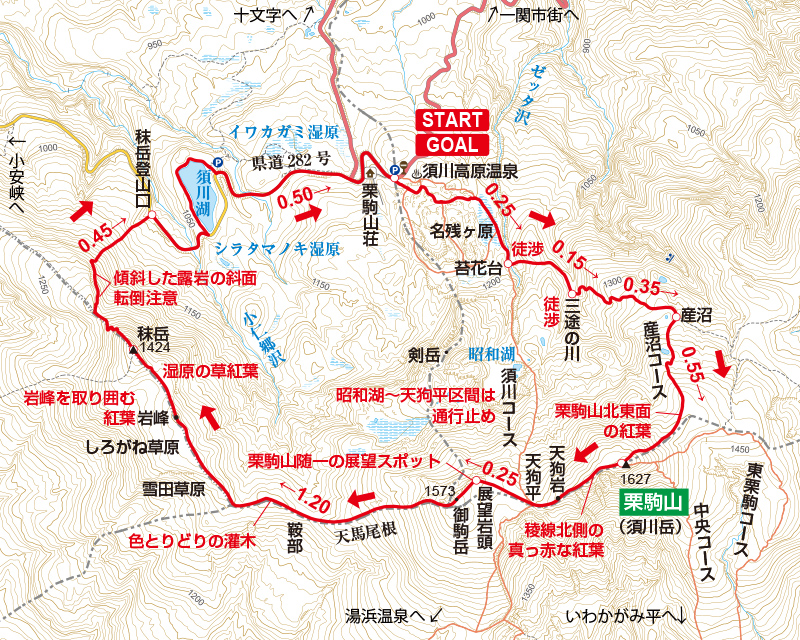

「日本一の紅葉」とも称される錦繍の紅葉を楽しむ 栗駒山(くりこまやま)

岩手県、秋田県、宮城県/1627m

須川(すかわ)高原温泉〜苔花台(たいかだい)〜栗駒山〜秣(まぐさ)岳〜須川温泉 日帰り/5時間25分

紅葉の見ごろ:9月下旬〜10月中旬

岩手・秋田・宮城の三県にまたがる栗駒山は、冬に猛烈な季節風と豪雪にさらされるため、森林限界が低く、ブナ帯を抜けた標高約1100mより上部が、ドウダンやミネカエデにハイマツが交ざる灌木帯になる。秋はこの山がいちばん華やぐ季節だ。灌木が鮮やかな赤、黄、オレンジに染まり、「日本一の紅葉」と称される美しい錦繍の世界が広がる。

湯治湯として1100年以上の歴史をもつ須川高原温泉を起点に、栗駒山から秣岳まで旧外輪山を時計回りに周回するコースは、秋の栗駒山をとことん楽しめるコースだ。みちのくの名峰が見渡せる山頂付近の真っ赤に色づいた灌木の紅葉とは対照的に、秣岳一帯は雪田草原や高層湿原がオレンジ色の草紅葉に染まる。(写真・文=曽根田 卓)

MAP&DATA

山行アドバイス

須川コースは昭和湖付近の火山性ガスの濃度が高く危険なため、昭和湖東岸から天狗平の区間が通行禁止になっている。間違って苔花台の分岐を直進し、昭和湖へ向かわないよう注意が必要だ。悪天候の際は非常に寒いので防寒対策を万全にしたい。JR一ノ関駅から須川温泉までは、バスの便が1日2往復しかないためマイカー利用が望ましい。

山麓情報

登山口にある須川高原温泉は、毎分6000ℓの豊富な湯量と、日本でも稀な強酸性のみょうばん緑ばん泉の泉質をもつ。雄大な自然に囲まれた、源泉かけ流しの大露天風呂で山旅の疲れを癒やしたい。

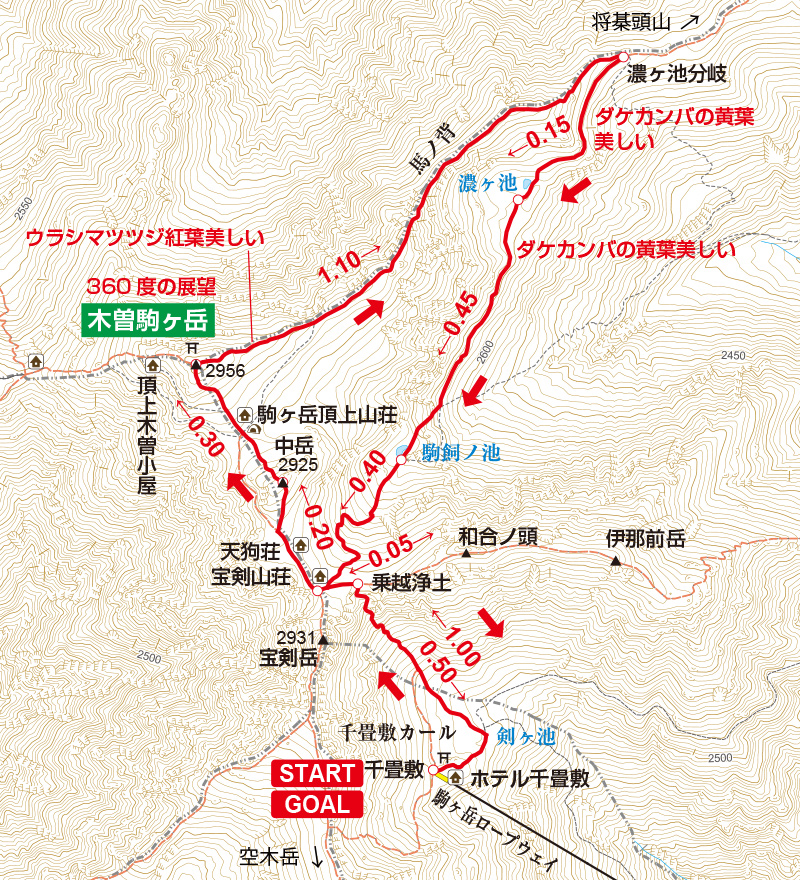

中アの高点と紅葉彩る3つの圏谷を巡る 木曽駒ヶ岳(きそこまがたけ)

長野県/2956m

1日目:千畳敷(せんじょうじき)〜乗越浄土〜宝剣(ほうけん)山荘/1時間20分

2日目:宝剣山荘〜木曽駒ヶ岳〜栗駒山〜濃ヶ池(のうがいけ)〜駒飼ノ池(こまかいのいけ)〜千畳敷/4時間30分

紅葉の見ごろ:9月下旬〜10月上旬

登山口の千畳敷は標高2612m。森林限界に位置するので、寒冷な気候に変形して育つダケカンバとナナカマドは造形的な樹形。ダケカンバの黄色、ナナカマドの紅葉の鮮やかさが際立つ。それら木々の背後には、鋭い三角形の宝剣岳が座り、その相乗効果から一幅の絵画のような世界が展開する。

2つ目の圏谷・濃ヶ池は、中央アルプス唯一の氷河湖。訪れる人は少なく、静寂さが漂う。こちらも森林限界なので紅葉が鮮やかで、濃ヶ池の後方にそびえる木曽駒ヶ岳と伊那前(いなまえ)岳がすばらしい錦繍で迎えてくれよう。

3つ目の圏谷・駒飼ノ池は、周囲から土砂が流入して一条の流れがあるだけだが、花崗岩の白い巨岩がゴロゴロし、その間を埋めるようにダケカンバとナナカマドの低木が紅葉し、日本庭園のような景観が見られる。

木曽駒ヶ岳の頂稜は草紅葉に覆われる。ウラシマツツジの紅葉がカーペット状に広がり、イネ科の植物が渋い黄金色を放つ。もちろん山岳展望は申し分なく、北・南アルプスや御嶽(おんたけ)山や八ヶ岳などが視野に収まる。濃ヶ池分岐から駒飼ノ池の間は、ダケカンバの林が連続して黄葉のトンネルの中を歩くような、心浮き立つ区間となるだろう。(写真・文=津野祐次)

MAP&DATA

山行アドバイス

秋の最盛期は、路線バスとロープウェイ乗車の午前便に、待ち時間が生じる可能性がある。千畳敷遊歩道をゆっくり歩いてほしいので、午後に入山し、泊2日の行程を提案したい。駒飼ノ池直下は急峻な山肌に桟橋や岩場があるので、通過の際は要注意だ。水は千畳敷で確保したい。テント場は木曽駒ヶ岳と中岳の鞍部にある。

山麓情報

駒ヶ根高原に日帰り入浴施設「こまくさの湯」がある。筋肉痛、疲労回復などに効能あり。露天風呂、食堂も完備。駒ヶ根市は、ソースカツ丼がご当地グルメ。堪能するには駒ヶ根高原の明治亭、食事喫茶・ガロなどが有名。

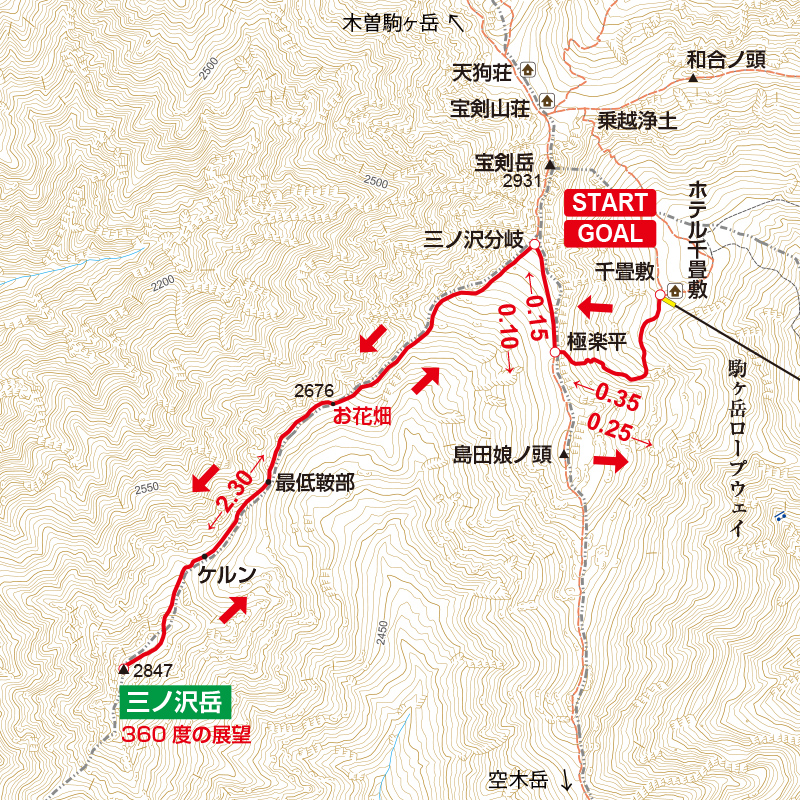

中アの主脈から木曽側に特出した紅葉優美な独立峰を訪ねる 三ノ沢岳(さんのさわだけ)

長野県/2847m

千畳敷〜極楽平〜三ノ沢岳〜千畳敷 日帰り/6時間25分

紅葉の見ごろ:9月下旬〜10月上旬

三ノ沢岳は中央アルプスの独立峰といっていい存在の山。麓から直登するコースはなく、主脈の宝剣岳から西へ派生する尾根を往復する。訪れる人は少なく、静寂神秘で玄人向けのコースとして知られる。花を観察できる夏も訪ねる価値はあるが、秋の紅葉期がおすすめ。尾根の至る所にナナカマドやダケカンバが小規模な林を形成し、鮮やかな紅葉をまとう。尾根道から木曽駒ヶ岳や宝剣岳を望む山岳展望は、中央アルプスのなかではこのコースでしか味わえない趣がある。秋は太陽光線が南から差し込むので、山並みに重厚感を与えてくれるからだ。三ノ沢岳山頂からは御嶽(おんたけ)山が近くに、遠くには白山(はくさん)も視野に入る。三ノ沢分岐と三ノ沢岳の鞍部へ突き上げる伊奈川の源流部は、ダケカンバの林が黄葉し、絶景を展開してくれる。午前中は太陽の逆光を受けてキラキラ輝く。

極楽平から三ノ沢分岐付近は、高山植物のミヤマダイコンソウの紅色や、矮性低木のウラシマツツジなどが美しい葉色となる。チングルマの群落もあり、綿毛の愛くるしい姿も見どころだ。(写真・文=津野祐次)

MAP&DATA

山行アドバイス

コース上に山小屋はなく、水場もない。登山の途中で悪天候の兆しが見えたら迷わず引き返そう。鞍部から三ノ沢岳への登り返しの最初に、わずかな岩場がある。三点支持で慎重に越えたい。その先で広大な尾根に出るが、霧が出るとコースを見失う可能性がある。大きなケルンが立つので目印とすること。

山麓情報

登山口の駒ヶ根高原に家族旅行村がある。キャンピングリゾート地として知られ、日帰り入浴「露天こぶしの湯」や、BBQの施設が整う。前泊して早朝便のバスとロープウェイを利用すると登山の行程に余裕がもてる。

黄葉に彩られた峨々とした山稜の頂をめざす 甲斐駒ヶ岳(かいこまがたけ)

山梨県/2967m

1日目:尾白川(おじらがわ)渓谷駐車場〜甲斐駒ヶ岳 七丈(しちじょう)小屋/6時間40分

2日目:甲斐駒ヶ岳 七丈小屋〜甲斐駒ヶ岳〜尾白川渓谷駐車場/9時間30分

紅葉の見ごろ:9月下旬〜10月中旬

峻厳でピラミダルな山容の甲斐駒ケ岳は、花崗岩の山頂が残雪のように白く輝く南アルプス屈指の名峰である。江戸時代に小尾権三郎(おびごんざぶろう)により開山された甲斐駒ケ岳の登山道には数多の石仏、石碑、剣などが祀られており、表登山道の黒戸尾根から多くの信者に登られてきたことがわかる。色づくのは主にダケカンバで、山肌を覆う黄色と山頂部の白砂のコントラストが美しい。

黒戸尾根は登山口から山頂まで標高差約2200mという急登コースで敬遠されがちだが、黄葉を長く楽しめる登山道でもある。特に八合目御来迎場から上部の黄葉は規模が大きく登山者の目を楽しませてくれる。烏帽子岩付近から赤石沢奥壁の眺めは深山の秋の雰囲気が漂い、摩利支天(まりしてん)の奥には北(きた)岳、間ノ(あいの)岳も見える。山頂で南アルプスの大パノラマを満喫したら、来た道を下山する。(写真・文=伊藤哲哉)

MAP&DATA

山行アドバイス

電車の場合、JR小淵沢駅から登山口を往復する「マウンテンタクシー」を利用することができる。マイカーの場合、尾白川渓谷駐車場を利用する。標高差があるのでゆっくり歩き、小屋泊あるいはテント泊をしながら、じっくりと深山の雰囲気漂う黄葉を堪能したい。刃渡りと八合目上部の岩場は細心の注意を払って通過しよう。

山麓情報

登山口から車で10分ほどにある「尾白の森名水公園べるが」に「尾白の湯」という温泉施設がある。源泉は茶褐色の赤湯で、ミネラルを豊富に含み、登山後の疲労回復や温熱効果があるのも魅力だ。露天風呂から甲斐駒ヶ岳のほか金峰山、八ヶ岳連峰などの山々も眺められる。

目次

この記事に登場する山