岩の割れ目にしがみついて生き残る、氷河期には大陸と日本が繋がっていた生き証人、タンナチョウセンヤマツツジの悲劇

日本では対馬だけに自生するという珍しいツツジ、「タンナチョウセンヤマツツジ」が絶滅の危機に瀕している。断崖絶壁の岩場でも生きられるために、残ったわずかな植物を、我々は守らなければならない。

文・写真=髙橋修

タンナチョウセンヤマツツジは、日本では対馬だけに自生する珍しいツツジだ。ヤマツツジの名があるが、花色は赤紫色で、花冠は大きくとても美しい。この美しさと希少性が災いして絶滅の危機に瀕している。その最大の理由は盗掘だ。美しく希少だという理由だけで、野生の個体の多くは盗掘されてしまったのだ。

タンナチョウセンヤマツツジには葉が細い「渓流タイプ」と、葉がそれほど細くない「山地タイプ」の2種類があるが、特に盗掘しやすい渓流タイプは、すでにほとんど盗掘されたようだ。山地タイプのタンナチョウセンヤマツツジだけは、簡単には近づくことができない断崖絶壁の上などに、わずかに残るのみである。

この絶滅危惧植物を見るために、この5月初旬、筆者は対馬まで国内線で飛んで自生する山に登った。数年前にもツツジの図鑑の撮影のためにこの山に登ったが、今年もまたタンナチョウセンヤマツツジに会いたくなったのだった。

長い樹林帯の急坂を登り、やっと岩場に出た。タンナチョウセンヤマツツジは前回と同じように、急峻な大岩の岩の割れ目にしっかりと根を張って、以前と変わらない様子で咲いていてくれた。今年は春の植物の開花が早く、思っていたよりも少し開花が進んでいた。行くのが少し遅かったようだったが、それでもまだ花は残っていた。

タンナチョウセンヤマツツジが生えているのは、今や断崖絶壁の岩場や、神社の神域で、盗掘されにくい場所ばかりである。私が登った山で撮影した個体は、足を滑らしたら数十メートルも落下してしまいそうなところに多かった。ここなら掘り取るのは無理だろう。

なぜタンナチョウセンヤマツツジは、このような岩場で生き残ることができるのだろうか。それには、「菌根菌」という植物と共生している菌類(キノコなど)が大きく関係している。実は多くの植物は菌根菌と共生し、水分や栄養を菌根菌からもらい、菌根菌は植物が光合成で作った炭水化物(糖分など)を植物からもらっている。

特にツツジ科の植物にはエリコイド菌根菌という、貧栄養で乾燥している場所でも水分と栄養素を植物に渡すことができる菌根菌と共生しており、このおかげでツツジ科の植物は岩の割れ目でも生きることができるのだ。

タンナチョウセンヤマツツジの「タンナ」とは、韓国の済州島の古名。タンナチョウセンヤマツツジは世界でも韓国の済州島と対馬にだけ分布し、朝鮮半島に分布するチョウセンヤマツツジの変種と分類されている。

現在は海を隔てた韓国と日本に分布しているということは、氷河期には日本列島はユーラシア大陸と陸続きになっていたと考えられる。その後温暖化が進み、海水面が上昇して分断され、済州島と対馬に分かれて生き残ったのであろう。タンナチョウセンヤマツツジは氷河期に、ユーラシア大陸と対馬が繋がっていた生き証人なのである。

現代の科学技術では、遺伝子を解析することによって朝鮮半島のチョウセンヤマツツジと済州島と対馬のタンナチョウセンヤマツツジがどのくらい前に分かれたかが推測できる。さらに、対馬のタンナチョウセンヤマツツジも、葉が細いタイプとそうでないタイプの2種類があり、この植物は今も進化の途中である。

絶滅してしまったら、進化は止まってしまう。また、共生しているエリコイド菌根菌の調査もされていない。まだ謎が多く、氷河時代の生き証人であるタンナチョウセンヤマツツジは、自生地で生き残っていることが大事なのであり、絶対に絶滅させてはいけない。

なによりも、ここまで盗掘され、痛めつけられ続けていた野生のタンナチョウセンヤマツツジが、このすばらしい景色の中で見ることができなくなることを思うと、暗い気持ちになり、とても悲しい。

「タンナチョウセンヤマツツジよ、また会いに来るぞ。この岩の割れ目で、これからもずっと残っていておくれ。望むならば、種を飛ばして、子孫がどんどん増えるといいね」

※著者の髙橋修さんは『山と溪谷』2024年6月号の特集「アルプスの名ルート100」の「花」のページにも登場し、北岳登山のルポやガイド記事を書いています。ぜひ、あわせてお読みください。

プロフィール

髙橋 修

自然・植物写真家。子どものころに『アーサーランサム全集(ツバメ号とアマゾン号など)』(岩波書店)を読んで自然観察に興味を持つ。中学入学のお祝いにニコンの双眼鏡を買ってもらい、野鳥観察にのめりこむ。大学卒業後は山岳専門旅行会社、海専門旅行会社を経て、フリーカメラマンとして活動。山岳写真から、植物写真に目覚め、植物写真家の木原浩氏に師事。植物だけでなく、世界史・文化・お土産・おいしいものまで幅広い知識を持つ。

髙橋 修の「山に生きる花・植物たち」

山には美しい花が咲き、珍しい植物がたくさん生息しています。植物写真家の髙橋修さんが、気になった山の植物たちを、楽しいエピソードと共に紹介していきます。

こちらの連載もおすすめ

編集部おすすめ記事

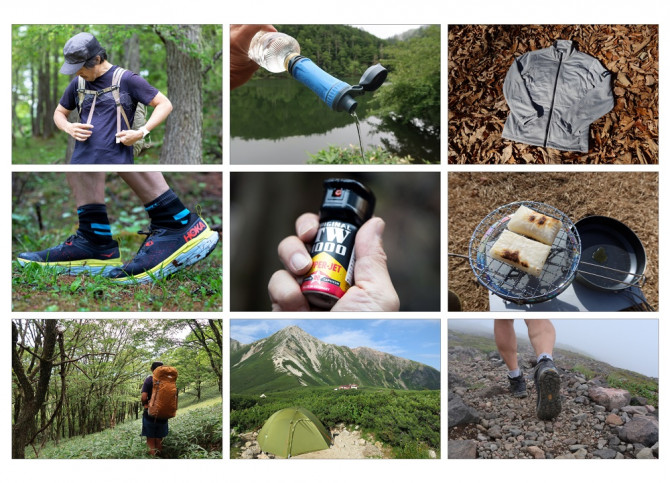

- 道具・装備

- はじめての登山装備

【初心者向け】チェーンスパイクの基礎知識。軽アイゼンとの違いは? 雪山にはどこまで使える?

- 道具・装備

「ただのインナーとは違う」圧倒的な温かさと品質! 冬の低山・雪山で大活躍の最強ベースレイヤー13選

- コースガイド

- 下山メシのよろこび

丹沢・シダンゴ山でのんびり低山歩き。昭和レトロな食堂で「ザクッ、じゅわー」な定食を味わう

- コースガイド

- 読者レポート

初冬の高尾山を独り占め。のんびり低山ハイクを楽しむ

- その他

山仲間にグルメを贈ろう! 2025年のおすすめプレゼント&ギフト5選

- その他