熊野古道小辺路②「天空の参詣道」伯母子峠越え

高野山と熊野本宮大社をつなぐ熊野古道の小辺路(こへち)。紀伊山地の険しい山岳地帯を越えるため、熊野参詣道の中で最も厳しいルートのひとつだ。前回は、高野山から水ヶ峰を越えて大股(おおまた)集落に至る最初の区間を取り上げたが、今回は大股からの伯母子峠(おばことうげ)越えを紹介する。

写真・文=児嶋弘幸、カバー写真=伯母子岳山頂からの展望

大股から伯母子岳に登り、熊野の山々を満喫したのち、隠れ里といわれる五百瀬(いもぜ)へ向かうが、途中には二百名山・伯母子岳(1344m)や伯母子峠(約1233m)がそびえ、小辺路の中でも一番標高が高い区間。まさに「天空の参詣道」ともいえるが、本格的な山岳エリアなので万全の足回りで臨みたい。(※2024年5月現在、伯母子峠から南に下る区間は崩壊により通行止。迂回が必要なので注意。)

大股橋を渡り大股集落を通り抜け、つづら折れの道を登ると桧峠に着く。桧峠は、弘法大師の突き立てた箸が桧の大木になったという伝説が峠名の由来とされる。桧の大木は現存はしていないが、かつて伯母子峠をめざした人々にとって格好の目印であったという。

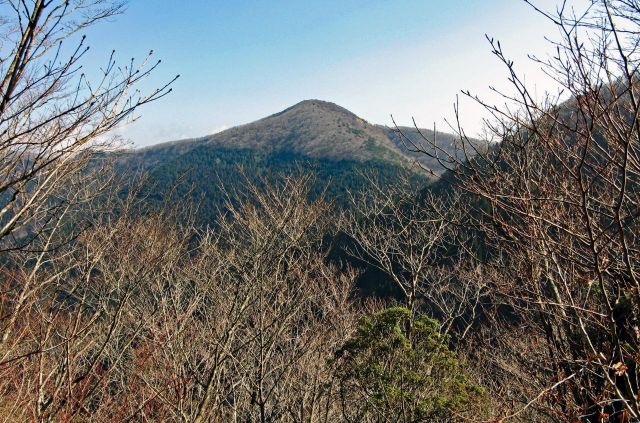

峠を越えると傾斜が緩み、夏虫山(なつむしやま)山腹を巻いてしばらくで四ツ辻に着く。かたわらには、「かうやよ里 くま乃みち」と刻まれた六字名号碑(ろくじみょうごうひ)が立っている。左が伯母子峠への道だが、ここでは直進し、まずは伯母子岳山頂に向かう。ブナ・ミズナラに包まれ、初夏は新緑がまぶしく、秋には色鮮やかな紅葉が美しい道だ。

やがて伯母子岳の山頂に飛び出る。山頂からは三六〇度のすばらしい眺望で(冒頭写真)、西に牛首ノ峰から護摩壇山(ごまだんざん)へと続く山稜、北に夏虫山、東には赤谷峰(あかたにみね)、大峰山脈を望む。春には、レンゲツツジの花で山頂が真っ赤に染まる。

2024年5月現在、伯母子峠から上西家跡(うえにしけあと)に下る山腹道は崩壊により通行ができないため、伯母子岳山頂から下る迂回路をたどる。

または少し歩行時間が多くなるが、先ほどの四ツ辻から伯母子峠経由で伯母子岳に登り、迂回路を下るのでもよいだろう。伯母子峠には避難小屋が建ち、かたわらには馬方(うまかた)の碑と呼ばれる角柱が立っている。明治22年の8月に台風が襲来し、十津川村(とつかわむら)に壊滅的な被害をもたらした。約2500人の村民が、ここ伯母子峠を越えて神戸港に出て北海道へと旅立ったという。十津川村からの移住者が開拓し、北海道新十津川町がスタートしたのである。当時馬による物資輸送を担っていた馬方の親方、池尾馬之助氏と林業家の玉置義章氏の両氏によって建てられたのが、この馬方の碑とされる。

摩滅が著しいが、「スグ、十津川ヲ経テ熊野道」、「左、大股、水ケ峰ヲ経テ荒神熊野道。右、平、北股ヲ経テ荒神熊野道」の文字が読み取れる。かつて伯母子峠越えが、十津川村や野迫川村(のせがわむら)と高野山を結ぶ幹線道であったことがうかがえる。

ここ伯母子峠から上西宿跡への道は緩やかな山腹道で、ブナ・ミズナラ・カエデなどの自然林が美しい道なのだが、2024年5月現在、前述の通り崩壊のため通行ができない。江戸時代の参詣記『熊野めぐり』に「あやうき所多し」と記されているので、以前から崩れやすい道だったのかもしれない。

やがて小広い台地に石垣が築かれた上西家跡(上西旅籠跡)に着く。上西家跡を過ぎると二手に道が分かれる。右が旧道の江戸道で、左は明治以降にできたとされる新道なのだが、現在、新道の方は廃道に近い。ここでは、世界遺産として整備された旧道を下る。

なだらかな道が続き、水ヶ元茶屋跡(みずがもとちゃやあと)を経て、つづら折れの石畳道を下る。待平屋敷跡(まちだいらやしきあと)を過ぎて神納川(かんのがわ)が見えれば、しばらくで車道に降り立つ。

橋を渡ると三田谷(びただに)のバス停で、さらに歩いてトンネルを抜けると五百瀬の集落だ。五百瀬は、戦いから逃れた歴史上の人物たちの隠れ里として語り継がれている。源平合戦の末、屋島の戦いで敗れた平清盛の孫・平維盛(たいらのこれもり)は、ここ五百瀬で姓を小松と改めて生涯を全うしたと伝えられ、後醍醐天皇の皇子・大塔宮護良親王(おおとうのみやもりよししんのう)は鎌倉幕府の追手から身を隠したともいわれている。

ここから先は三浦峠を越えることになるが、今回はこの五百瀬周辺で一泊しよう。周辺には、建物が県指定有形文化財の民宿「政所」、農家民宿「山本」がある。

MAP&DATA

コースタイム:大股~伯母子岳~上西家跡~五百瀬 :約5時間45分 ※四ツ辻から伯母子峠経由の場合は約6時間

この記事に登場する山

プロフィール

児嶋弘幸(こじま・ひろゆき)

1953年和歌山県生まれ。20歳を過ぎた頃、山野の自然に魅了され、仲間と共にハイキングクラブを創立。春・夏・秋・冬のアルプスを経験後、ふるさとの山に傾注する。紀伊半島の山をライフワークとして、熊野古道・自然風景の写真撮影を行っている。 分県登山ガイド『和歌山県の山』『関西百名山地図帳』(山と溪谷社)、『山歩き安全マップ』(JTBパブリッシング)、山と高原地図『高野山・熊野古道』(昭文社)など多数あるほか、雑誌『山と溪谷』への寄稿も多い。2016年、大阪富士フォトサロンにて『悠久の熊野』写真展を開催。

世界遺産・熊野古道を歩く

熊野本宮大社をめざす巡礼の道、熊野古道。古の道を歩く山旅のご紹介