クライミング事故の責任は誰にある? 登山の娯楽性と危険性に切り込むノンフィクション【後編】

かつてクライミングはまっとうなスポーツというよりは、一部の好事家たちがおこなう、自立・独立を原則とした、マニアックなサブカルチャーに属する類いの行為であった。クライマーたちは、極限のリスクと簡素な装備、それにこの遊びが持つ反時代性を愛していた。そこには義務と自己責任を旨とする不文律があり、クライマーたちは経験豊かな友人や先輩から長い時間をかけてそれを学び取っていた。「クライミングは週末に気軽にできるようなものじゃなかった」とイヴォン・シュイナードは語る。「何年もかけてさまざまなことを学ぶ必要がある。みなそれを自然と理解していた。さもなければ、死んでしまうことだって十分ありうるんだから」

だが、時代は変わった。あのバック山の騒動の被害者は山登りは初めてだった。同じく山での遭難事故が訴訟に発展したほぼすべてのケースで、被害者はほとんど(あるいはまったく)登山経験のない人たちだった。これはひとつには、スポーツクライミングという新たな分野が脚光を浴びていることで、近年、クライミング人口が爆発的に増えているせいもあるだろう。短い急勾配の崖や人工の壁を、充実した装備で、あらかじめアンカーが狭い間隔で打ち込まれている状態で登れるため、より学びやすく手を出しやすい。これにより、クライミングはその歴史上初めて、(しばしば古き良き時代を語るクライマー自身の手によって)積極的にマーケティングされ、スリリングではあるが、特段命の危険はない普通のスポーツの一種として売り出されることになった。

このスポーツをはじめるにあたって、ガイドを付けたり、クライミングスクールに通ったりしはじめた多くのクライマー志望者たちは、インストラクターを絶対的な存在だと思い込んだ。山において決して判断を誤ることのない、鋼のような肉体を持つ神のような存在であると。そしてガイド自身も、そう思われたいと願い、そう思わせるために大変な労力を払っているのが実情だ。ガイド業も登山用品の製造業も、結局のところ、まずビジネスありきであり、ほかの業界と同じように大げさな謳い文句やマーケティング戦略に頼っている。ふとした瞬間に、企業自らそれを認めることもある(すくなくとも過去にはあった)。たとえば、1979年にあの壊れたアイゼンについてシュイナード・イクイップメント社にクレームの手紙を送ったとき、私は、同社が最新のカタログで、製品の仕上がりの素晴らしさと絶対の信頼性を謳っているページを切り取って同封した。すると、返事として届いたお詫びの手紙には「まあ、おわかりかもしれませんが、広告に多少の誇張はつきものなんです。ピーナッツバターとゼリー、ホットドッグとマスタード、ジンジャー・ロジャースとフレッド・アステアのように」と書かれていたのだ。

いまでは、ガイドサービス会社や登山用具メーカーのチラシやカタログには、クライミングの危険性を警告する法的な決まり文句による免責事項が記載されている。だがその堅苦しい文言からは、これは法律家が〝ハエ取り紙〞と呼ぶたんなる形式的な決まりにすぎず、真剣に受け取る必要はないと思わされる。そしてあとに続く扇情的な宣伝ページによって、その印象は必然的にさらに強くなる。

「ある意味では、ガイドサービスの会社や登山用具メーカーが、クライミングの危険性を過小評価させるようなマーケティングをしたことで、この責任賠償訴訟による危機を自ら招いたという側面もあります」と『クライミング』誌の編集者で、ベテランの登山家でもあるマイケル・ケネディは語る。「こうした企業は、最初に『死ぬ危険も十分にある』と言ってしまったら、あとで売り込みに苦労することになるのを知っていたんです。だから言わなかった。結果として、一般の人たちはクライミングの伝統や精神性を理解しないまま、たんなる娯楽のひとつと考えるようになってしまった。そしていざ怪我をすると驚いて、企業を訴えるといういかにもアメリカ人らしい行動に出るんです」

ただし、じつのところ責任賠償訴訟に対して、現実的な対抗策がないわけではない。この先、訴訟を起こされないようにするために企業側が取りうる手段のひとつは、現在抱えている訴訟の示談に応じないことだ。「実際、ほとんど根拠が皆無の訴えもすごく多いですからね」とマッカーシーは言う。「でも、裁判するとなると弁護費用は高くつくし、クライミングといえばそれだけで普通とは違う世界の話になるので、保険会社も手打ちにしたがる。だから、示談金は高額になりがちです。そしてその3分の1を手に入れた原告側の弁護士は、何食わぬ顔で、次もまた同じことを繰り返そうとします」

登山関連企業の経営者のほとんどは、すくなくとも原則として、責任賠償訴訟をひとつひとつ裁判で争った方が、業界全体がはるかに健全になると考えている。だがいま挙げたような不利な条件を意に介さず、決然とした態度で示談を拒否しつづけてきたのは、これまでのところワイルドシングスのジョン・ブシャールだけだ。イヴォン・シュイナードは、なぜすぐに和解に応じるのかと問われたとき、保険会社のせいだと断言した。「保険に入った時点で、裁判するかどうかを自分で決める権利を放棄したことになる。それはこちらの決めることです、とあいつらは言うからね」

シュイナードいわく、「(訴えられるのを避けるのにいちばんいい方法は)会社を大きくしないこと。私が最初そうだったように、自分の家の裏庭でやるくらいにとどめておくことだ。保険には入らず、自分の資産は事業と切り離しておく、そうすれば誰も訴えようとは思わないだろう。それでも訴えられたら、ただ立ち去ればいい。欲をかかないように気をつけるべきだ。会社を大きくしたら、すぐにターゲットにされる」

また、言うまでもなく、クライミングスクールや登山用品メーカーは一般の人への売り込み方を考え直した方がいい。危険なイメージを払拭してあまりにマーケティングがうまくいきすぎたせいで、初心者たちはクレジットカードを使って評判のいいスクールに申し込みさえすれば、専門知識と安全を〝買える〞と思い込むようになった――すくなくとも初心者のうちは、楽しいものであり、多少のスリルはあっても、決して命の危険はない、と信じて。

シュイナード・イクイップメント社は解散したが、それで訴訟がなくなったわけではない。キャリントンの事件は4月上旬の時点では、6月か7月に裁判がおこなわれる予定だった。だがシュイナード・イクイップメントが破産を宣言したことで、法人格否認の法理の適用はかなり難しくなった。関係者たちは、この記事が掲載される頃には、この争いは法廷の外で示談になるのではないかと予想している。

一方、パタゴニアは利益を上げつづけている。エクザム・マウンテンガイドサービスはまだこの訴訟に決着をつけていないが(ローザ・キャリントンの家族に取材したところ、エドワード・キャリントンの勤務先であった法律事務所の主張によって、訴訟はまだつづいているという)、それでも通常通り営業している。ジム・ブリッドウェルは示談を成立させ、現在は南カリフォルニアでクライミングとガイド業に精を出している。

*ジム・ブリッドウェルは2018年2月16日に73歳で亡くなった。

当然だが、エドワード・キャリントンが生き返ることはない。この事故をめぐってはさまざまな訴訟が起こったが、明らかな〝罪人〞は出てこなかった。周囲の人々は、評判のよいスクールで、一流のインストラクターに指導され、最高の装備を身につけていたはずのキャリントンがなぜこの世を去ることになってしまったのかと、いまだに納得がいっていない。

この問いへの満足な答えは、これからも決して見つからないだろう。ただひとつ言えることがあるとすれば、あのとき、誰かが小さな、故意ではないミスをした――あるいは幾人かの人の犯した小さな過ちが積み重なった。そして、クライミングとは、好むと好まざるとにかかわらず、たった1回の小さな失敗に対して、想像をはるかに上回る対価を支払わざるをえないリスクがつねにつきまとうゲームなのだ。

1990年6月『アウトサイド』掲載

※本記事は『WILDERNESS AND RISK 荒ぶる自然と人間をめぐる10のエピソード』(山と溪谷社)を一部掲載したものです。

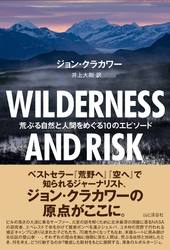

『WILDERNESS AND RISK 荒ぶる自然と人間をめぐる10のエピソード』

『空へ――「悪夢のエヴェレスト」1996年5月10日 』や『荒野へ』の著作で知られる、アメリカの人気ジャーナリスト、ジョン・クラカワーの、自然と人をめぐる10のエピソードを収録したエッセイ集。

著:ジョン・クラカワー

訳:井上大剛

価格:1760円(税込)

【著者略歴】

ジョン・クラカワー

1954年、アメリカ・マサチューセッツ州生まれ。ノンフィクションライター・ジャーナリスト。アメリカの代表的アウトドア誌『アウトサイド』での執筆活動で知られ、代表作に全米ベストセラー『荒野へ』(1996年)、『空へ−悪夢のエヴェレスト-』(1997年)、『信仰が人を殺すとき』(2003年)などがある。アラスカのデビルズ・サム単独登攀などの記録をもつクライマーでもある。

WILDERNESS AND RISK 荒ぶる自然と人間をめぐる10のエピソード

ベストセラー『荒野へ』(1996年)、『空へ−悪夢のエヴェレスト-』(1997年)で知られるジャーナリスト、ジョン・クラカワーの初期エッセイをまとめた『WILDERNESS AND RISK 荒ぶる自然と人間をめぐる10のエピソード』が発売された。 ビルの高さの大波に乗るサーファー、北米最深の洞窟に潜るNASAの研究者、 70歳ちかくなってもなお、未踏ルートに挑み続ける伝説の登山家・・・。 さまざまな形で自然と向き合う人間模様を描き出す10編の物語から、 1986年に起こったクライミング事故を通して、訴訟社会アメリカの姿を 浮き彫りにするストーリーを、本書から一部抜粋して紹介しよう。

こちらの連載もおすすめ

編集部おすすめ記事

- 道具・装備

- はじめての登山装備

【初心者向け】チェーンスパイクの基礎知識。軽アイゼンとの違いは? 雪山にはどこまで使える?

- 道具・装備

「ただのインナーとは違う」圧倒的な温かさと品質! 冬の低山・雪山で大活躍の最強ベースレイヤー13選

- コースガイド

- 下山メシのよろこび

丹沢・シダンゴ山でのんびり低山歩き。昭和レトロな食堂で「ザクッ、じゅわー」な定食を味わう

- コースガイド

- 読者レポート

初冬の高尾山を独り占め。のんびり低山ハイクを楽しむ

- その他

山仲間にグルメを贈ろう! 2025年のおすすめプレゼント&ギフト5選

- その他