都会人も米作りに参加。「山よりな暮らし」で、井水の危機を乗り越える【後編】

米の値段の高騰が続いている。筆者は南アルプス内院、長野県大鹿村の標高1000mで田んぼをはじめて今年で9年目。遊休農地を田んぼに戻し、3km離れた水源から水を引く。新緑の時期に田植えをし、夏が過ぎると刈り取って稲架にかける。生活の一部に田んぼがある暮らしとはどんなものか。山小屋や執筆活動と並行して続けてきた秘境作家の、トライアンドエラーの米作りレポの後編。

文・写真=宗像 充 トップ写真=菅原孝司

一人での再スタート

2020年にぼくは連れあいと別れている。

そんなわけで、ほかに行くところもなく、2021年のシーズンから田んぼは一人ですることになった。田んぼどころか、村での暮らしも一人でなにもかもすることになった。こんなときに頼りになるのが近所の人だ。

ぼくは、かくかくしかじかの事情で今度から一人でここに暮らすことになりました。つきましてはここで生きていく自信がありませんので、いろいろと教えてくださいと頭を下げた。「離婚しました」というと、近所のおじさんが「おめでとう」と言ってくれた。

とはいえ、ぼくに農業がしたいという強い思いはもともとなかった。だけど毎年自分で作った米や野菜を食べているうちに、それをスーパーで買ってくるのはバカらしく思えてきた。隣町まで買い物に出かければ最低半日は時間がつぶれて、その上、たいしておいしくもない高い野菜を買うことになる。

というわけで、そこから農業書やらをまじめに見たり、いつどのタイミングで米や野菜を世話したらいいのか、逐一隣近所の人に聞いたりするようになった。取材などで家を離れないわけにもいかず、苗は1箱1000円で農協から買うことにした。昨年までどうだったかなと思い出しつつ稲の成長を見ていたら、自分の子どものように稲に情が移る。

近所の人たちも、畑に野菜が並ぶと「畑になったじゃないか」と自分ごとのように喜んでくれたし、稲穂が実ると「よく実ったじゃないか」といちいち声をかけてくれた。それで自信がつくのがわかる。

うちの田んぼはさらに奥の農地に行く村の人が必ず見ていく場所にある。何かれとなく口を出してくれる村の人たちと田んぼのことでこれまで以上に言葉を交わしていくことで、ぼくは村の一員としてだんだんに認められていった。

6時前の早朝に起きて田んぼに行って水を出し、満水になる間に草取りやなんやかやと作業をしてから家に戻って朝食をとり、それからデスクワークなどの本業の仕事をする日常が始まった。夏の間は山小屋の仕事も入り、とにかく忙しい。

都会の友達の手を借りる

そうはいっても田植えや稲刈りは人力で人手がいる。そこでぼくは東京の友達の手を借りることにした。

「米づくりワークショップ」とかいろいろネーミングは考えてみたけど、最初の年は援農として友達に素直にSOSを出してみた。東京からは5時間はかかる秘境だ。来る人なんているのかなと思ったら、山の仲間や東京時代の友達、それに自分と同じく子どもに会えない親たちが、子どもも交えて多くはないけど集まってきた。

田植えや稲刈りの作業を人がいるときに全部すませようと最初は長時間拘束していた。夜に宴会にバーベキューをしようとしても、自分も疲れてしまって、もてなすどころじゃない。田植えや稲刈りに1回2㎏を提供するにしても、これじゃリピーターを減らしてしまう。農作業は余興程度で村を好きになってもらうほうが先決だと思った。

さらにここは標高1000mの高所なので、冷害や昨年は逆に高温で稲が実らず、収量が確保できない年もある。米を分けると自分の分が食べられない。そんな試行錯誤をしている間に事件は起きた。

井水組合存亡の危機

2024年、7軒あった井水組合の組合員が組合長とぼくの2軒だけになったのだ。作業の人員が減るどころか井水組合存亡の危機だった。

もともと高齢化の激しい井水組合だったけど、2023年の冬、村からの補助を得て下部のパイプを大幅に新調する大工事を行なった。冬場の作業が堪えたのか、翌年の2024年になると田んぼをやめて組合を抜けるメンバーが続出し、気づいてみれば80過ぎの組合長と2軒だけになっていた。

2カ所ある枡のうち、下の枡の整備は組合長が下っていけないので、これでできなくなった。また黒の田街道沿いのパイプの点検もぼくしかできなくなった。この年はパイプの破損はたいしたことなくて問題なかった。

ところが今年2025年になると、もともと体調がすぐれなかったその組合長が入院してしまった。組合長の娘さんが引き継いでくれたのはいいものの、井水の全体像がわかっている人間がぼくしかいなくなった。山道ということもあり、当然にしてパイプの点検作業はぼくにしかできない。

うちの田んぼは、黒の田井水だけでなく、もう一つのため池から水を引いている割合が実は大きい。だから黒の田井水をやめてもぼくは困らないのだけど、ここで井水と街道の歴史を途絶えさせるのももったいないと思って、なんとか続けられないか算段をした。

「山よりな暮らし」とは? 都会と山村のいい関係

ここでも、東京のぼくの友達たちをあてにした。

「山よりな暮らし」(「耳寄りな話」を借用)と銘打って、山と切り離せないここでの暮らしをアピールした。一年にわたってのここでの自然体験をイベント化し、そこに井水整備や田んぼを組み込んだ。同時にそれは、今はやりの「交流人口」を増やす取り組みでもあって、都会と山村の人がフェアな形で理解し合え、暮らしを助け合える関係を作っていく実験でもあった。

そんな考えを東京の友達にしたところ、おもしろがって通ってくる人も出始めた。都会の人もかつてのぼくのように、都市生活に生きがいを見出しにくくなっていた。やってきた彼らがこの周辺に住んでいる一風変わった人と出会って、今度はいっしょに田んぼを新しく借りたり魚を飼ったりしたいと言い始めた。遊休農地は家の周りにあちこちあって、人口減と担い手不足で農地が荒れると、獣が増えて農地を侵食し、放置し続けているのはぼくに限らず問題だった。

実は黒の田街道は、登山バスがなくなった後、鳥倉林道に下山した登山者が、中心部の大河原のバス停をめざすには、大幅なショートカットルートになる。東屋はもはやぼくの別荘だったけど、これを独り占めしておくのはもったいない。ここを登山道として復活させれば、井水も維持でき、田んぼも続けられる。

そんな将来像を胸に、3月には山の仕事を撮影してきた写真家の三宅岳さんを呼んで、季節外れの雪の黒の田街道をトレースした。井水整備も田植えも今年も手伝いが入った。

「田んぼをする」ことは地域の環境や文化を維持することと一体の営みだけど、もはやそれは一地域だけの問題ではない。「都市と山村のいい関係」を作り上げれば、それができるのではないか。

実際問題、米が高騰したといっても、肥料や苗、機械を頼んだりする経費を考えれば、余った米を売っても金銭的には赤字がトントンになった程度だ。値段の高騰は、生産者にとっては臨時収入、都市の消費者には生活上のピンチだけなのだろうか。

都市と山村をつなぎ「山よりな暮らし」をともに考え、互いの生活を見直すきっかけの一つになっていけば、ぼくたちはもっと生きやすくて楽しい暮らしを作っていけるのではないだろうか。

プロフィール

宗像 充(むなかた・みつる)

むなかた・みつる/ライター。1975年生まれ。高校、大学と山岳部で、沢登りから冬季クライミングまで国内各地の山を登る。登山雑誌で南アルプスを通るリニア中央新幹線の取材で訪問したのがきっかけで、縁あって長野県大鹿村に移住。田んぼをしながら執筆活動を続ける。近著に『ニホンカワウソは生きている』『絶滅してない! ぼくがまぼろしの動物を探す理由』(いずれも旬報社)、『共同親権』(社会評論社)などがある。

山に登る、米を作る

日本の農業の根幹をなし、主食として欠かすことのできない米。令和の米騒動をきっかけに、あらためて自分で米を作ろうという気運が高まっている。登山のかたわら稲作に取り組む人たちの奮闘ぶりを紹介しよう。

こちらの連載もおすすめ

編集部おすすめ記事

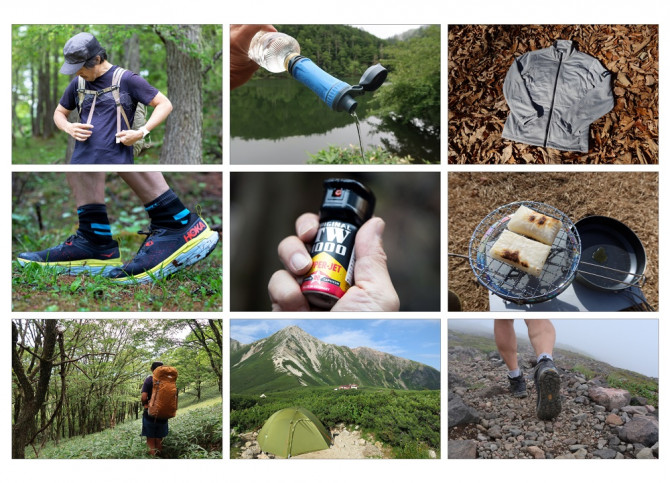

- 道具・装備

- はじめての登山装備

【初心者向け】チェーンスパイクの基礎知識。軽アイゼンとの違いは? 雪山にはどこまで使える?

- 道具・装備

「ただのインナーとは違う」圧倒的な温かさと品質! 冬の低山・雪山で大活躍の最強ベースレイヤー13選

- コースガイド

- 下山メシのよろこび

丹沢・シダンゴ山でのんびり低山歩き。昭和レトロな食堂で「ザクッ、じゅわー」な定食を味わう

- コースガイド

- 読者レポート

初冬の高尾山を独り占め。のんびり低山ハイクを楽しむ

- その他

山仲間にグルメを贈ろう! 2025年のおすすめプレゼント&ギフト5選

- その他