「オットセイの死体が100体あるのですが…」ある電話から始まった動物解剖学者の「修羅場」とは?

日本一クジラを解剖してきた研究者・田島木綿子さんの初の著書『海獣学者、クジラを解剖する。~海の哺乳類の死体が教えてくれること』が発刊された。海獣学者として世界中を飛び回って解剖調査を行い、国立科学博物館の研究員として標本作製に励む七転八倒の日々と、クジラやイルカ、アザラシやジュゴンなど海の哺乳類たちの驚きの生態と工夫を凝らした生き方を紹介する一冊。発刊を記念して、内容の一部を公開します。第3回は、大量の冷凍オットセイの行方とはく製作りの話。

山積みのオットセイとの出合い

ある日、いつもお世話になっている水族館の獣医さんから、申し訳なさそうな雰囲気で連絡をもらった。理由を尋ねると、「飼育中に死んだオットセイたちの死体を、ずっと冷凍庫に保管してきたのだけど、定年前に処理しなければならないことになった。どうしたもんだろう」という。

私は即答した。

「ぜひ、うちで引き取らせてください!」

オットセイの死体を欲しがる人間など、世の中にそういないだろう。しかし、私にとっては夢のような宝物であった。

私の勤務する国立科学博物館(以下、科博)には、さまざまな生物の標本が保管・展示されている。私の専門である海の哺乳類だけでも150種、8000個体もの標本があるが、当時はオットセイのような「鰭脚類(ききゃくるい)」の標本は少なく、ちょうどその数を増やしたいと考えていたところであった。

鰭脚類とは、海に棲息する哺乳類のうち、「アシカ科」「アザラシ科」「セイウチ科」の3科で構成される動物群である。このうち、オットセイは「アシカ科」に分類される。

水族館では、愛らしいショーで観客を魅了する人気者のオットセイだが、彼らもいずれ死を迎える。その死を無駄にしないためには、死体に秘められた貴重な情報を調査して標本と共に未来に残すことが、博物館の重要な使命の一つであり、私と水族館の獣医さんとの願いでもあった。

獣医さんは、私の申し出をとても喜んでくださった。すぐにでも、茨城県つくば市にある科博の研究施設へ搬送したい思いだったが、「では、明日トラックで受け取りに行きます!」とはいかないのが、魚類や昆虫などとは違うところである。

オットセイは、臘虎膃肭獣猟獲取締法(らっこおっとせいりょうかくとりしまりほう)(明治45年公布)により管理されている動物種なので、水族館で飼育したり、水族館から他の機関に譲渡したりする際は、水産庁の許可が必要となる。死体も例外ではない。このときも、定法に従って事務手続きを済ませ、2ヶ月の期間を経て、やっとオットセイの受け入れが許可された。

獣医さんが20年以上にわたって水族館の冷凍庫に保管していたオットセイの死体の総数は、なんと100体以上! 予想を超える数に大興奮したのも束の間、大きいものは体長2メートルにも及び、国立施設の科博でも、すべてを受け入れるほど冷凍庫に空きスペースがないことが判明。泣く泣く一部をあきらめ、それでも約80体を受け入れることができた。

オットセイを山積みにしたトラックが、科博の筑波研究施設へ列をなして入ってくる様子は壮観だった。

それを見ながら、「さて、これらをどう活用するか」と胸は高鳴った。

オットセイは、鯨類と違って被毛(毛皮)があるため、一つの死体から、被毛と骨格の二つの標本が得られる。私たちはこれを「両取り標本」と呼ぶ。

冷凍庫をいつまでも、オットセイで占拠するわけにはいかない。まずは2メートル級の大型個体を優先的に処理し、毛皮がしっかりしている個体は、はく製(獣毛はく製標本)にすることにした。もちろん、私たち科博のスタッフが作製するのである。

いざ、オットセイの「はく製」づくり決行!

別の仕事に追われているうちに、あっという間に時は過ぎ、オットセイのはく製づくりに着手したのは、受け入れからすでに2ヶ月も経っていた。

正直、言い訳をつくって先延ばしにしていたところもある。なにしろ、オットセイほど大きな動物のはく製をつくるというのは、かなりの大仕事で、「今日こそ決行するぞ!」という強い思いで臨まないと、途中で心が折れてギブアップしかねないのだ。

さらに、オットセイなどの鰭脚類は、皮下に豊富な脂肪層があり、そこから毛皮を剝ぐことが陸の哺乳類よりも手間のかかるところなのである。

動物のはく製は、用途に応じて二つに大別できる。生きていたときの姿(生態)を表現したものは「本はく製」と呼ばれ、博物館などの表舞台に展示される。一方、私たち研究者が作製するのはもっぱら研究用で、こちらは「仮はく製」と呼ばれる。

いずれの場合も、作製の第1段階は被毛を剝(む)くことから始まる。つまり、オットセイの毛皮を剝いでいくのだが、これには一定の技術が求められる。

専門の業者さんによると「刃物を入れる箇所を最小限にして、セーターを脱がせるように毛皮を剝くのがコツ」とのこと。実際に業者さんは、見事な手さばきで、きれいに毛皮を脱がせていく。でも、そんな達人になるには、いくつもの個体を経験し、何年もの修業が必要だ。

被毛を剝く作業は、体力と根気が要求される。2メートル級の大型のオットセイともなれば、皮剝きだけで半日はかかる。その間、ずっと同じ姿勢を保ちながら、メスで被毛を剝いていると、指は折れ曲がったまま元に戻らなくなり、腕が腱鞘炎(けんしょうえん)になることもある。

陸の哺乳類を担当する博物館の同僚は、この作業のし過ぎでいわゆる「テニス肘」と病院で診断されてしまったほどである。首や腰の負担も大きく、翌日は全身筋肉痛を覚悟しなければならない。繊細な作業でもあるため、長時間の集中力も求められ、精神的な疲弊もかなりのものだ。

その分、被毛を剝き終えたときの達成感はひとしおである。ビールで乾杯し、そのまま爆睡したい気分だが、次の作業が待っているのでそうもいかない。

剝いた被毛は、皮下側に粗塩や岩塩をまんべんなくまぶし、4℃の室温下で数日から1週間静置する。皮膚は多くの水分を含んでいるため、浸透圧作用を利用して、できるだけ水分を取り除き、乾燥した時の収縮を防ぐのである。私はこの工程を勝手に「塩蔵」と呼んでいる。

被毛から十分水分が抜けたら、今度は10パーセントのミョウバン液に1週間ほど漬け込み、被毛の柔軟性を保つ。この処理は「なめし」と呼ばれ、はく製づくりの要の一つである。ミョウバンに漬けたあとは、いよいよ縫い合わせに入る。こうした一連の作業工程を経て、やっと、はく製が出来上がる。

はく製づくりを生業(なりわい)としている業者さんは、このなめし作業の技術がものすごく卓越している。プロだから当たり前といえばそうなのだが、思わず頬ずりしたくなるような、非常に柔らかい見事な「なめし毛皮」が出来上がる。

人間のご婦人が着る高級毛皮のコートやハラコ(牛の胎児の皮)の靴と同じレベルの仕上がりなのである。

私たちが同じように粗塩やミョウバン液に漬けて処理しても、たいていゴワゴワした剛毛のはく製になってしまう。その道のプロというのが、一瞬にして出来上がるものではないことを実感する。

そもそも、私たちがつくっているのは研究用のものなので、手ざわりが多少悪くても、毛皮の状態や、その動物の特徴が保持されていれば問題ない。しかし、はく製の作製を続けるうちに、たとえ研究用であっても、毛のやわらかさや顔のかわいらしさといった作品性を追求したくなるから不思議である。

それは私に限ったことではなく、研究者の間では、お気に入りのぬいぐるみを自慢し合う子どものように、はく製が出来上がると、作品の出来栄えを自慢し合うのが通例である。

オットセイの他、アザラシやアシカ、ラッコ、ホッキョクグマなど、被毛を持つ海の哺乳類であれば、はく製を作製できる。一方、被毛を持たないイルカやクジラ、ジュゴン、マナティをはく製にすることはとても難しい。作製できたとしても、本物とかけ離れたものになってしまう。クジラやイルカのはく製がほとんど存在しないのはそうした理由からである。

※本記事は『海獣学者、クジラを解剖する。』を一部掲載したものです。

『海獣学者、クジラを解剖する。~海の哺乳類の死体が教えてくれること~』

日本一クジラを解剖してきた研究者が、七転八倒の毎日とともに綴る科学エッセイ

『海獣学者、クジラを解剖する。~海の哺乳類の死体が教えてくれること~』

著: 田島 木綿子

発売日:2021年7月17日

価格:1870円(税込)

【著者略歴】

田島 木綿子(たじま・ゆうこ)

国立科学博物館動物研究部研究員。 獣医。日本獣医畜産大学獣医学科卒業後、東京大学大学院農学生命科学研究科獣医学専攻にて博士課程修了。 大学院での特定研究員を経て2005年、テキサス大学および、カリフォルニアのMarine mammals centerにて病理学を学び、 2006年から国立科学博物館動物研究部に所属。 博物館業務に携わるかたわら、海の哺乳類のストランディングの実態調査、病理解剖で世界中を飛び回っている。 雑誌の寄稿や監修の他、率直で明るいキャラクターに「世界一受けたい授業」「NHKスペシャル」などのテレビ出演や 講演の依頼も多い。

海獣学者、クジラを解剖する。

日本一クジラを解剖してきた研究者・田島木綿子さんの初の著書『海獣学者、クジラを解剖する。~海の哺乳類の死体が教えてくれること』が発刊された。海獣学者として世界中を飛び回って解剖調査を行い、国立科学博物館の研究員として標本作製に励む七転八倒の日々と、クジラやイルカ、アザラシやジュゴンなど海の哺乳類たちの驚きの生態と工夫を凝らした生き方を紹介する一冊。発刊を記念して、内容の一部を公開します。

こちらの連載もおすすめ

編集部おすすめ記事

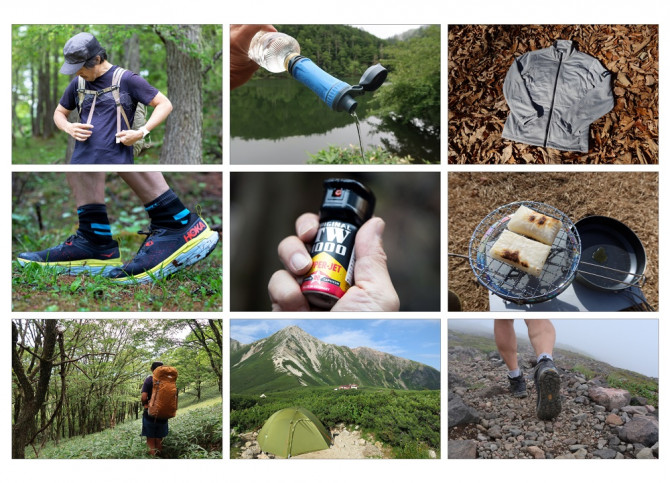

- 道具・装備

- はじめての登山装備

【初心者向け】チェーンスパイクの基礎知識。軽アイゼンとの違いは? 雪山にはどこまで使える?

- 道具・装備

「ただのインナーとは違う」圧倒的な温かさと品質! 冬の低山・雪山で大活躍の最強ベースレイヤー13選

- コースガイド

- 下山メシのよろこび

丹沢・シダンゴ山でのんびり低山歩き。昭和レトロな食堂で「ザクッ、じゅわー」な定食を味わう

- コースガイド

- 読者レポート

初冬の高尾山を独り占め。のんびり低山ハイクを楽しむ

- その他

山仲間にグルメを贈ろう! 2025年のおすすめプレゼント&ギフト5選

- その他