[特別インタビュー] 稀代のアウトサイダー藤原一孝

この人をなんと呼んだらいいのだろうか。登山家? クライマー? 冒険家? 既存の尺度では語れない異端者の実像に迫る。

※本記事は『山と溪谷』7月号に掲載した記事をWeb掲載用に再編集したものです。

文=森山憲一 写真=田丸瑞穂

「僕にとっては、今まで会ったなかでいちばん強烈ですごい人です。常識がまったく通用しない人」(ノンフィクション作家・角幡唯介)

「当時からグローバルな視点をもっていて、従来の古典的な登山とかクライミングとかに収まりきらない、とても稀有な人だと思う」(本誌元編集長・神長幹雄)

「物事の本質を見極める目は相当なものだと思います。特に『冒険』ということに関しての見識は業界トップレベルです」(クライミングガイド・菊地敏之)

「実行力の恐ろしさよ。どんな不可能も可能に」(歌手・峠恵子)

以上は、本人を直接知る人たちの藤原一孝(かずたか)評である。関わったことのある人すべてに強烈な印象を残す人物であることが、この短いコメントだけでも感じられると思う。

直接知る人だけではなく、会ったことがない人にも強い印象を残している。たとえば筆者である私。

藤原さんは、1970年代から80年代にかけて、数々の初登攀や冬季初登などでその名を知られたクライマーであり、80年代後半に登山を始めた私は、クライミング雑誌でその名を見ることも少なくなかった。しかし発表されている記録がどれも普通ではない。黒部川を源流からラフティングボートで下って岩壁にアプローチしたり、大海原に突き立つ大岩塔に登ったり、果ては高層ビルをフリーソロしたり。発想が普通の山ヤではないのだ。この人はいったい何者なんだろう…。

私生活もすごい。

20代で登山ツアーの会社に勤め、ほどなくして経営権を買い取り、自らが社長となるが、5年ほどで経営破綻。その後、30代のときにウインドサーフィンショップを開業。一時期は10店舗ほどを展開して年商10億に達し、日本のウインドサーフィン業界では最大手となるが、これも8年ほどで人手に渡る。40歳で漁師に転身。まったくの未経験ながら海の経験と山のロープワーク技術を駆使してみるみる仕事を覚え、船頭に出世する。再び安定軌道に乗ったところ、自宅が火事で全焼。最愛のペットも失い、失意のなか再起を誓ってニューギニアに遠征。現地が気に入り、インターネットカフェを開業して定住し、修理業務も行なうパソコン会社に発展させて現在に至る。

こうして書いてきただけでもお腹いっぱい。一人の半生とは思えない情報量だ。

ところが藤原さんは、90年代以降、登山の世界ではその名をほとんど聞かなくなり、特異な記録の数々や人物について紹介される機会はほぼなかった。いわば謎のクライマーなのである。しかし、唯一無二のこの個性が埋もれてしまうのはどうしても惜しい。ついてはここに、彼の足跡に再び光を当て、登山・冒険史の1ページとして定着させる作業を行ないたいと思う。

高層ビルフリーソロに秘められた思い

「オレにインタビューしたいって、何を聞きたいの? そんなにたいしたところ行ってないよ」

4月下旬、東京都下のファミレスで、藤原さんはそう口を開いた。

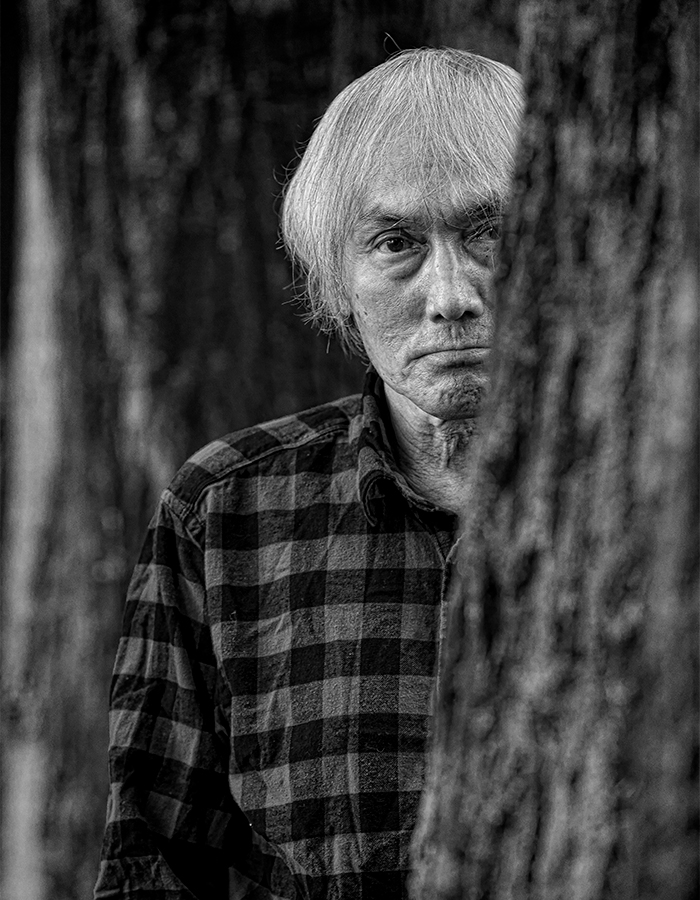

1955年に山口県で生まれた藤原さんは、現在65歳。真っ白でボサボサの髪に、シワシワの服。遠目には覇気を感じないのだが、正面で対峙するとその眼光の鋭さは異常だ。

眼光とは裏腹に、口調はきわめて明るく気さくである。「いまさらオレの話なんか特集しても意味あるのかなあ」と謙遜もする。「孤高のアウトロー」的なイメージはない。

藤原さんが登山界で頭角を現わし始めたのは70年代後半のこと。中学生時代に独学で登山を始め、上京して日本体育大学で山岳部に入部。しかし山岳部の活動に違和感を抱き、部員としてはほとんど活動しないまま、ヤル・クライマーズクラブという同人組織で登るようになる。

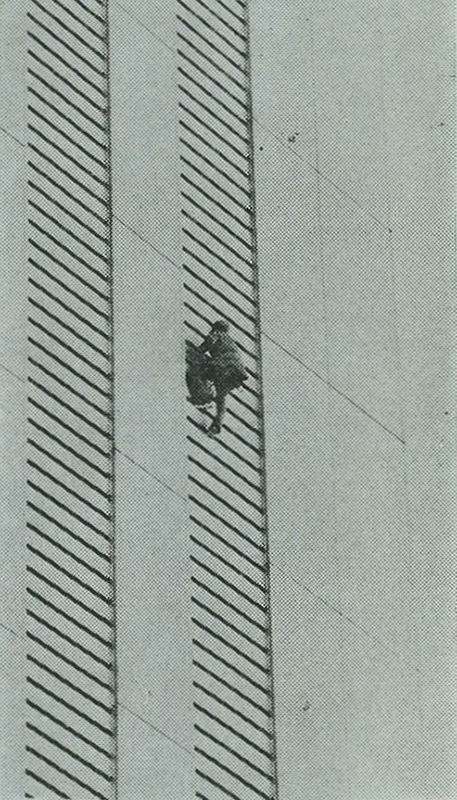

そして藤原さんの名を一気に知らしめることになったのは、穂高でも甲斐駒ヶ岳でもなく、東京・新宿。52階建て、高さ210mの住友ビルをフリーソロしたのである。場所が場所だけに大騒ぎとなり、上で待ち受けていた警察官に逮捕され、留置場送りとなった。「やれば登れるのは目に見えてました。がっちり指がかかる溝が等間隔で空いているんですよ。あれは誰だって登れる。問題は、やるかやらないかだけ」

1978年11月、住友ビル“北東壁”初登攀

新宿に立つ52階建ての住友ビル北東面をフリーソロで登頂。高度差210mの壁を30分ほどで登った後、藤原さんは警察に連行され、留置場で一晩を過ごした(『山と溪谷』1979年1月号より)

そうはいってもフリーソロである。ワンミスで死ぬわけだが、「いやいや、絶対ミスしないよ、あれは」と言う。指がかかる部分はしっかりつかめるような形状をしているらしい…。

これだけ聞くと、ただの目立ちたがりで向こう見ずの山師のようでもあり、私もそのように捉えていたのだが、その裏には、ある計画があったという。

北方領土国後島最高峰登山計画

北アルプスなど国内の岩壁をある程度登った藤原さんは、そこで物足りなさを覚えた。この時代、人跡未踏の山頂や岩壁などはすでにない。初登攀といっても、既成ルートのバリエーションのようなもの。自分は、誰もやったことのないことをやりたいし、誰も行ったことのない所に行きたいのだ。

そこで目を付けたのが、国後島最高峰・爺々岳(ちゃちゃだけ)の登頂。東西冷戦下の70年代当時、日本人が爺々岳に登ることは不可能に近かった。日本国内で到達が最も困難な山頂だったといってもいい。ここに登頂することこそ、心が真に沸き立つ課題だと藤原さんは感じた。

しかし時代の空気は現在よりずっとセンシティブで、北方領土に行ったとなれば、政治的思想がそこにはあると見なされる恐れが高かった。それは藤原さんの本意ではない。自分は純粋な冒険として国後島に向かいたい。ならば、住友ビルでも登れば、あいつは単なるイカレた冒険野郎であって、右翼などではないと思ってもらえるだろう――というのが、住友ビル登攀の動機だったというのだ。

なるほどと思う一方で、よくよく考えてみると筋が通っているのかどうか疑問でもある理屈なのだが、ともあれ藤原さんはこのような思いのもと、住友ビルをフリーソロした。

本番である国後島への準備も着々と進めた。当時のソ連政府に正面から申請したとしても許可が下りるはずもない。つまり密航しかない。その渡航手段として藤原さんはウインドサーフィンに目を付けた。これならばレーダーに捕まる恐れもないと考えたのだ。

「日本国内でも発想次第でおもしろい冒険はできると考えていたんですよ。北方領土に行くのも、ソ連側から見れば密航だけど、日本政府の建前としては国内だからね。許可を取らなくても密出国にはならない。そういうところもおもしろいと思いました」

藤原さんは羅臼まで出かけて偵察も行なっていた。しかし実行のチャンスをなかなかつかめない。何もしないでいることができない藤原さんは、ひとまず別の活動に着手する。

「登山は手段。僕にとっては目的が重要」

そのひとつが、北アルプス黒部川を源流から下降しながら、流域の岩壁を片っ端から登っていくというものだ。79年夏に実行されたこの計画は、鷲羽岳山頂からスタートし、黒部川沿いに下っていき、沢登りの課題として知られる上ノ廊下はラフティングで下降。大タテガビン、丸山東壁、奥鐘山西壁と、大岩壁を次々に登っていった。所要19日間、ラフティングボートを含めた全装備全食料は、1人50kgほどにものぼった。

「クライミングだけだと広がりがなくなってくる。ラフティングとかほかのことを組み合わせることで、行ける所が増えたり、よりスケールの大きい冒険ができるようになったりするんじゃないかと考えたんですよね」

次に藤原さんが取り組んだのは、北海道を北緯45度線に沿って横断するというもの。道のない所でもできるだけ真っすぐ進めるように、雪で覆われた冬を選択。北海道の北端に近い90kmほどのラインを8日間かけてスキーで縦走した。この山行の動機を、藤原さんは当時の雑誌にこう書いている。

「我々の大半はガイドブックに書いてある通りの山登りの楽しさしか知らない。既成の楽しみ方を超えた方法がまだあるはずだ。その方法が自分でみつけたものなら楽しさは何倍にもなる」(『山と溪谷』1983年2月号)

ウインドサーフィンやヨットを知ったことによって興味は海にも広がっていく。1982年には、オーストラリアの絶海にそびえる大岩塔「ボールズ・ピラミッド」を登った。これは、海面からいきなり垂直に突き立つ岩塔で、高さは551m。世界最大の洋上岩塔ともいわれている。藤原さんたちはボートで接近し、大きく波打つ海面の隙を突いて決死の覚悟で岩塔に取り付いた。

1982年2月、南海の尖塔・ボールズ・ピラミッド登攀

特別インタビューオーストラリア・タスマン海の洋上に高さ551mでそびえる大岩塔。3人パーティで臨んだ藤原さんらは、35ピッチの登攀の末、第3登を成し遂げた(『山と溪谷』1982年5月号より)

藤原一孝三部作ともいえるこれら一連の山行(?)や国後ウインドサーフィン計画で注目すべきなのは、藤原さんはラフティングやスキー、海など、毛色の異なるアクティビティを単に楽しむのが目的なのではないことだ。まず達成したい目標や行きたい場所があり、それを実現するために必要な手段としてラフティングやスキーを選択しているのである。

藤原さんはこう語る。

「目的があって手段が必要になる。そういう発想が好きなんです」

これはアスリートと冒険家を分けるかなり本質的な言葉である。登山でもスキーでも、すでに確立した世界では、登ったり滑ったりすること自体を楽しんだり追求したりする。それは進化の当然の帰結であるのだが、登山にしろスキーにしろ、あるいはヨットにしろ、もともとは移動の手段である。藤原さんの興味はそこにある。すでに敷かれているレールの上で最高速度を追求するのがアスリートならば、藤原さんは自分でレールを敷きたい人であり、レールの規格や材質も自分で決めたい人とでもいおうか。ここが藤原さんの異端たる核心であり、価値でもあると私は思う。

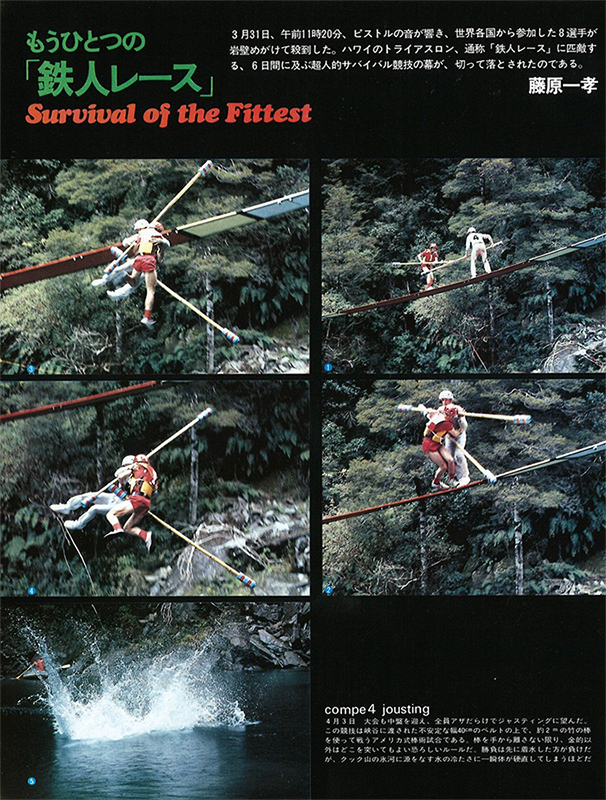

1982年3月、アドベンチャーレースの元祖「サバイバル・オブ・ザ・フィッテスト」に出場

トレランやカヤック、懸垂下降などを組み合わせたレースに出場。ニュージーランドで行なわれた本大会は、アドベンチャーレースの元祖とされる(『山と溪谷』1982年6月号より)

ニューギニアをライフワークに

80年代後半以降、ウインドサーフィンショップ経営が忙しくなったこともあり、登山界での藤原さんの消息はぱたりと途絶える。注目していた私でさえ、その存在を忘れかけていたころ、藤原さんは再び山の舞台に現われた。

インドネシアのニューギニア島までヨットで渡り、川を遡上していき、最後にそびえるオセアニア最高峰カルステンツ・ピラミッドの未踏の北壁を登って山頂にゴールするという壮大な冒険計画を引っ提げて。現在はノンフィクション作家として知られる角幡唯介さんと、アウトドア経験ほぼ皆無の歌手・峠恵子さんと組んだこの冒険行は、現地での計画変更を余儀なくされて当初の目的は完遂できなかったのだが、トリコラ山北壁初登という形でひとまずの決着をつけた。なんでもありでスケールの大きなこの計画は、いかにも藤原さんらしく、また、藤原さん以外には実行できる人が思いつかない。

1年ほどにも及んだこの冒険の様子は、峠さんの著書『冒険歌手』(山と溪谷社)に詳しい。これを読むと、藤原さんのメチャクチャぶりに呆れるのだが、同時に、頭抜けた行動力にも驚かずにはいられない。角幡さんは藤原さんについてのちにこう評している。

「勢いとか熱量がすごいんです。山登りやらせたらすごいんだろうなというのは、横で見ててよくわかりました」

*

「山が高いか低いか、そして困難であるか否かには全くとらわれない」

「世の中には、皆が口をそろえて右と言うと、無理にでも左を向く人間がいる」(『山と溪谷』1982年5月号)

藤原さんのかつての言葉である。当時、こういう考えをもつクライマーは多くなかった。現在はもっと少なくなっているかもしれない。しかし藤原さんの半生を詳しく聞くと、これらの言葉にも説得力を感じる。

愛弟子であり相棒でもあった角幡さんは、冒険の本質を「常識の外に踏み出すこと」と繰り返し語っている。これはまさに藤原さんそのもの。こんな破天荒な冒険家、今後現われることはあるのだろうか?

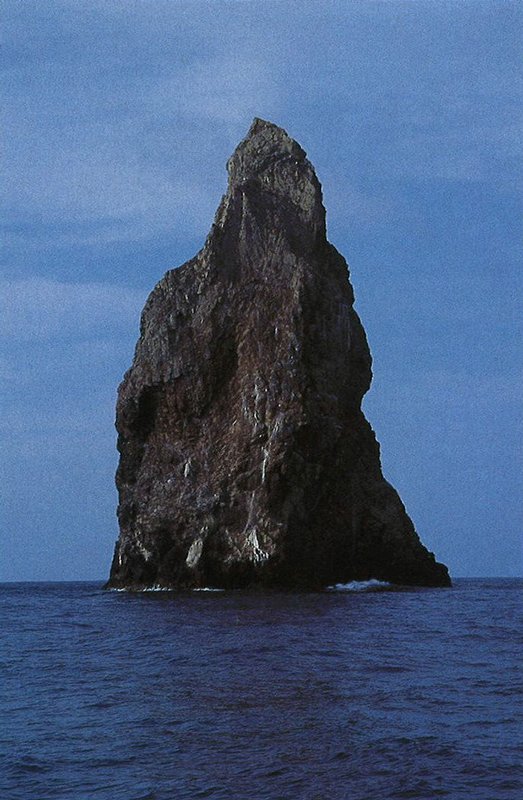

2003年4月、伊豆諸島沖に屹立する奇岩、孀婦岩に登頂

日本版ボールズ・ピラミッドというべき孀婦岩。東京から600㎞南の伊豆諸島沖に位置するこの岩までヨットで渡り、第2登を果たした(『山と溪谷』2003年8月号より)

(山と溪谷2021年7月号より転載)

プロフィール

森山憲一さん

1967年神奈川県生まれ。早稲田大学在学中は探検部に所属し、延べ10ヶ月、アフリカに通い、未知の動物探索や未踏の岩塔への登攀などを行う。卒業後、山と溪谷社に入社。『山と溪谷』の編集に9年半、『Rock&Snow』の編集に約2年、携わる。2008年に枻出版に入社し、『PEAKS』の創刊から5年にわたって携わる。2013年に独立。フリーランスのライター、編集者、カメラマンとして、雑誌、ウェブ媒体で、登山、クライミングなどをメインテーマに活動している。

ウェブサイト「森山編集所」:https://www.moriyamakenichi.com/

山と溪谷編集部

『山と溪谷』2024年5月号の特集は「上高地」。多くの人々を迎える上高地は、登山者にとっては入下山の通り道。知っているようで知らない上高地を、「泊まる・食べる」「自然を知る・歩く」「歴史・文化を知る」3つのテーマから深掘りします。綴じ込み付録は「上高地散策マップ」。

Yamakei Online Special Contents

特別インタビューやルポタージュなど、山と溪谷社からの特別コンテンツです。