マッチ、眼帯、ベビーパウダー!?修道女ヒルデガルドも愛用した、きのこの驚くべき使い道

「世界中の誰よりもきのこに詳しかった“きのこ博士”の名著」藤井一至氏(土の研究者)推薦!

「地上に平和をもたらしたのは、きのこだったのだ」小倉ヒラク氏(発酵デザイナー)推薦!

きのこ学の第一人者、故・小川真氏がのこした名著『きのこの自然誌』。世界中のきのこを取り上げながら、きのこの不思議な生き方やきのこと人との悲喜こもごもについて語る「魅惑のきのこエッセイ」です。文庫化を記念して、本書からおすすめの話をご紹介していきます。第9回は、きのこのさまざまな使い道について。

きのこの採集会に行くと、とってきたものをひろげて片っ端から、「これ、たべられますか」と聞いている人がいる。

「だめでしょう」というと、「ああ、そうですか」とポイと捨てる。

たべられないきのこはみんな役たたずと思われているが、意外なところで間に合っていたものも多い。物がなかった昔はきのこも木や草や虫などと同じように大切な食べ物であり、いろいろな用にずいぶん使われていたらしい。

1886年のこと、スイスとオーストリアの石器時代人が住んでいた洞窟でホコリタケらしいものが見つかった。たぶん、乾かして火口(ほくち)にしたり、血止め薬として使ったらしい。

木をこすったり、火打石で火花を出しても、それから火を起こすのはかなりむずかしい。石器時代の人びとも火がつきやすくて、持ちがよいものを探すのに苦労したのだろう。今ではもう見かけなくなったが、2、30年前までは長火鉢などの引き出しに火打石と火口を入れた小さな袋がころがっていたものである。

日本ではツバナやガマの穂綿を焼酎と煙硝(えんしょう:硝酸カリウム)で煮て、それにイチビの茎を焼いた炭をまぜて火口をつくった。きのこの仲間では朱色のマスの身の色に似たマスタケの乾いたものをホクチタケといって火口にしたり、樹脂の多いエブリコをそのままけずって使ったという。

ヨーロッパではカンバなどの幹を白くくさらせて枯らすツリガネタケやキコブタケなどの硬いきのこが火口の材料として使われていた。ツリガネタケの学名、フォメス、フォメンタリウスのフォメスは火口、フォメンタリウスは火口をつくるという意味である。

きのこは灰色で何段もしわのついたウマのひづめのような形をしており、下の面は平らである。大きいものでも下の直径が約10センチと小さい。他のサルノコシカケの仲間のきのこと同じようにきのこそのものが多年生で、15年も生長しつづけることがある。

このきのこは、ホコリタケと同じように先史時代の湖上住居の跡から、台所道具と一緒に見つかることが多いので、火口になったのは有史以前のことらしい。また、古い医術書には止血剤や傷薬として必ず顔を出すきのこで、薬としての価値も大昔から知られていたようである。

火口にするのはツリガネタケの硬い部分だけで、なかの軟らかいところはけずりだして、とろ火で煮た後、なめし皮のようになるまで木槌で叩いてこすり、傷の貼り薬にした。硬い部分は熱い水と尿と灰をまぜたものに浸し、軟らかくなるまで叩く。次に硝石(しょうせき)、塩、灰そしてまた硝石と何度も浸しては叩くのをくりかえし、乾かして火口にした。

この火口は火花からの火付きがよく、よく燃えて火持ちもよかったらしい。19世紀の末頃まではドイツ南部に大きな工場があり、外国にまで輸出するほどで、ドイツ製の火口はアマドーと呼ばれて重宝がられたという話である。マッチが製造されるようになってすたれたが、ドイツの田舎の老人たちのなかにはごく最近まで好んでこれを使う人がいたという。

このほか、ツリガネタケの仲間のキコブタケやカラマツを枯らすエブリコというサルノコシカケの仲間も火口に使われていた。エブリコはいぶるというところからきた名前なのか、このきのこには樹脂が多く、火をつけると黒い煙を出して燃える。加工せずにそのままつかえ、薬にもなるので重宝がられたそうである。

このきのこにはもう一つの使い道がある。うすく切って叩くと、ちょうどなめし皮のようになって、手ざわりもよくなるので、帽子やチョッキ、膝かけなどにもなる。木の小箱にはりつけたり、額縁を飾ったり、たばこ入れにするなど、ちょっとした工芸品の材料にもなる。ババリア地方では近年まで家具の装飾にごくふつうに使われていたし、今でも飾り物などに使っている。

このほかにも木材をくさらせるきのこの仲間の菌糸が樹皮と材のあいだや材の割れ目にびっしりと広がって厚いフェルトのようになることがある。板のようになった菌糸の塊をはがして、うすくするとこれもなめし皮のようになるので、昔から暖皮(だんぴ)といって珍重した。

やはり、チョッキや陣羽織に使ったり、襟あてにしたり、刀の鞘にはったりしたという話が残っている。暖皮の大きいものは幅約1メートル、長さ3メートルもあったというが、これは天保の頃の話で、鹿児島のクスの大木を伐り倒したときにとったものだそうである。最近では大木もなくなったせいか、暖皮の噂を聞くこともほとんどない。

野だての道具を入れる茶袋に形が似ているからか、キツネノチャブクロという名のあるホコリタケやタヌキノチャブクロなどはパフ・ボールといって喜ばれるきのこである。胞子がまだできない白いものをとって、いためたり、スープや味噌汁に入れるとなんとなくサトイモの小さいのに似て、つるんとしておいしい。

この胞子の粉を指につけてこすると、ちょうどベビー・パウダーのようにさらさらとした感じがする。こんなところから中世のヨーロッパではベビー・パウダーとして使っていたらしい。

焼きたてのパンのようなノウタケや一抱えもあるほどのオニフスベも胞子が熟すと粉のようになるので、ホコリタケなどと同じように血止め薬としてもよく使われていた。この仲間はいずれも頭のてっぺんから煙のように胞子をふき出したり、ほこりのようにとびちるので、悪魔のつくったもの、悪魔のパン、悪魔のかぎたばこ、目つぶしなどとさんざん悪口をいわれてきたが、これほど使い道が多かったというのもおもしろい。

1180年にライン川沿いのビンゲンの修道院で死んだ尼僧の聖ヒルデガルドは薬になる植物やきのこの話を数多く残している。今ではほとんど種名がたどれないという話だが、そのなかにキクラゲの変わった使い方がのっていた。

このきのこは水を吸うとふくれて軟らかくなるので、ミルクに入れてとろ火で煮るか、バラ水に浸して眼帯にしたり、のどの湿布に使ったりした。打ち身や捻挫の時にも冷たい水に浸して使ったらしい。手元にキクラゲがあったので、やってみたら確かにひんやりとして気持ちがよかった。ものは使いようである。

今は「あ、あれが欲しい」と思ったら、お金をつかんで店へ走る。店にはこれでもか、これでもかといわんばかりに工夫をこらした物や道具が並び、こっちはただ選ぶだけである。現代の私たちはその便利さとひきかえに自分で薬を探したり、工夫して道具をつくったりするという楽しさを失ってしまった。

手近にあるものを自由に使いこなそうとすれば、いやでも自然のものの性質を熟知していなければならない。大昔の人はみんなが自然科学者であり、考える人だったのかもしれない。自然を見て考えるという何万年にもわたる動作のつみ重ねが現代の文明を生み出したということを忘れてはならないだろう。

※本記事は『きのこの自然誌』(山と溪谷社)を一部掲載したものです。

『きのこの自然誌』

ひそやかに光るきのこ、きのこ毒殺人事件、ナメクジは胞子の運び屋…

きのこ学の第一人者による魅惑のきのこエッセイ。

『きのこの自然誌』

著: 小川 真

価格:1188円(税込)

【著者略歴】

小川 真(おがわ・まこと)

1937年、京都生まれ。1962年に京都大学農学部農林生物学科を卒業、1967年に同大学院博士課程を修了。

1968年、農林水産省林業試験場土壌微生物研究室に勤務、森林総合研究所土壌微生物研究室長・きのこ科長、関西総合テクノス、生物環境研究所所長、大阪工業大学客員教授を歴任。農学博士。「森林のノーベル賞」と呼ばれる国際林業研究機関連合ユフロ学術賞のほか、日本林学賞、日経地球環境技術賞、愛・地球賞、日本菌学会教育文化賞受賞。2021年、没。

ヤマケイ文庫 きのこの自然誌

「世界中の誰よりもきのこに詳しかった"きのこ博士“の名著」藤井一至氏(土の研究者)推薦! 「地上に平和をもたらしたのは、きのこだったのだ」小倉ヒラク氏(発酵デザイナー)推薦! きのこ学の第一人者、故・小川真氏がのこした名著『きのこの自然誌』。世界中のきのこを取り上げながら、きのこの不思議な生き方やきのこと人との悲喜こもごもについて語る「魅惑のきのこエッセイ」です。

こちらの連載もおすすめ

編集部おすすめ記事

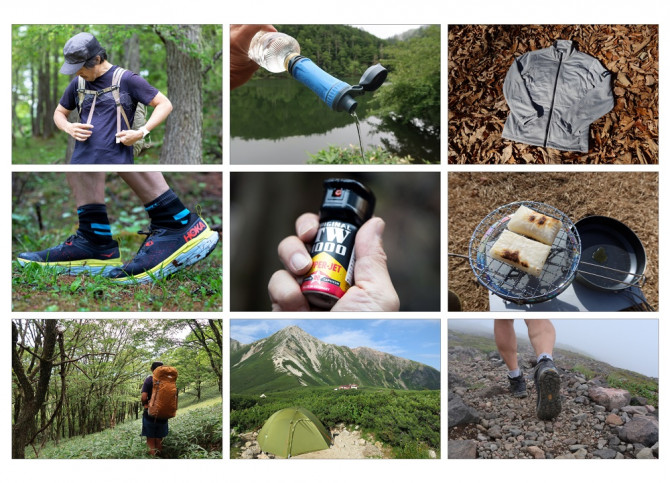

- 道具・装備

- はじめての登山装備

【初心者向け】チェーンスパイクの基礎知識。軽アイゼンとの違いは? 雪山にはどこまで使える?

- 道具・装備

「ただのインナーとは違う」圧倒的な温かさと品質! 冬の低山・雪山で大活躍の最強ベースレイヤー13選

- コースガイド

- 下山メシのよろこび

丹沢・シダンゴ山でのんびり低山歩き。昭和レトロな食堂で「ザクッ、じゅわー」な定食を味わう

- コースガイド

- 読者レポート

初冬の高尾山を独り占め。のんびり低山ハイクを楽しむ

- その他

山仲間にグルメを贈ろう! 2025年のおすすめプレゼント&ギフト5選

- その他